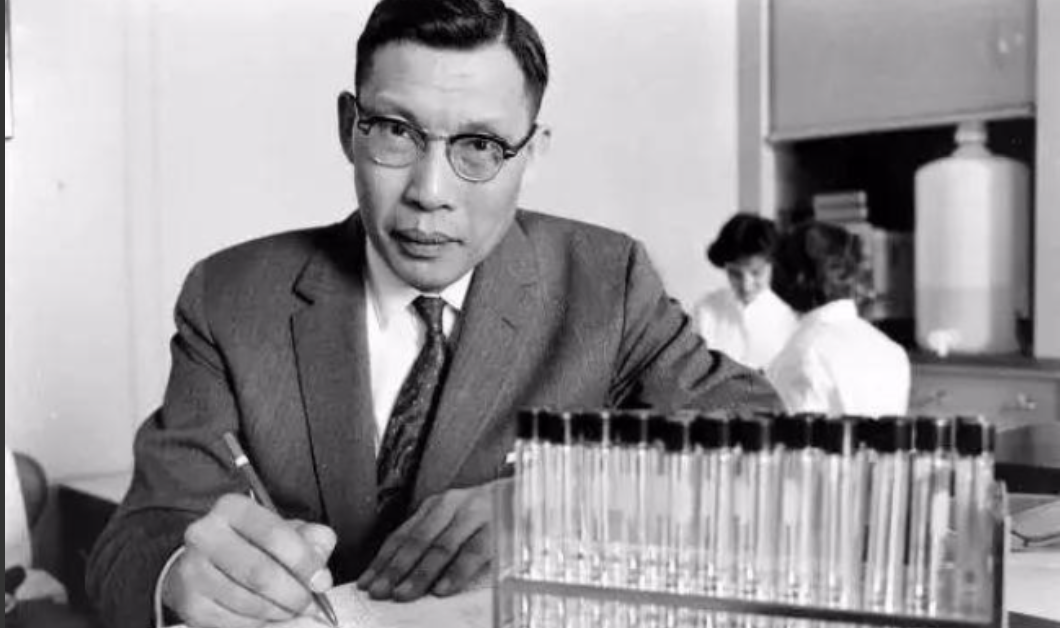

1938年,徐州会战即将打响,父子二人留下最后一张照片后,各自奔赴战场。此时,父子二人已经戎装在身,他们昂首挺胸,目光中透露着义无反顾的决绝。这位父亲是张自忠的部属,父子两个人,都明知道知此去凶多吉少,但依旧选择慷慨赴义。 请有缘人留个“关注”,说说您的精彩见解,共勉之~ 1938年春,华北大地战火纷飞,硝烟尚未弥散,一对身着戎装的父子在一块简陋的木板前坐定,留下了一张沉重的合影,他们来自同一支部队——国民革命军第59军,父亲邱达仁是军需处长,儿子邱维新则是冲锋在前的连长,那一刻,他们彼此无语,却都清楚,这是最后的定格。 眼前的相机颤抖着,背后是整个民族的危亡,那不是普通的一张照片,而是一份家国交织的誓言。 这对父子,一人守粮草,一人上战场,身份不同,使命却同样沉重,他们心中都明白,背负的,已不仅仅是军装和枪械,而是千千万万个同胞的生死安危,是家与国之间无法切割的命运。 作为军需处长,邱达仁并不出现在最前线,但他的位置同样危机四伏,日军的战略之一,就是切断补给线,直接掐住部队的命脉,铁路、公路、水路,几乎无一幸免。 物资运输中断一次,就可能导致一个连队的全军覆没,为了保证粮弹不断,他亲自组织后勤兵夜行昼伏,甚至靠着手推车、肩扛背运,将一箱箱补给送上前线。 有一次,在陇海铁路沿线,他的部队被日军骑兵追击,他拿起一根扁担迎战,身中数刀,却死死护住那最后一车急需的药品,而此时的邱维新,正在三十里之外,与日军短兵相接。 城墙下的巷战惨烈无比,身边的战友一个个倒下,他却仍旧冲锋在前,他总是将枪擦得发亮,那不仅是战士的习惯,更是一种心志——要么战死,要么胜利。 他的裤脚总是绑得紧紧的,那是他母亲生前的叮咛,他始终记得父亲在家书里写的八个字:“粮尽弹绝,亦战至死。” 不是夸张,而是一种近乎冷酷的事实,对于这位父亲而言,对儿子的告诫已经升华为民族大义,他明知战局危急,仍坚持“为国捐躯,死得其所。” 战争中,二人虽近在咫尺,却再未相见,邱达仁殉国时,正在组织一次紧急运输,日军飞机突然袭来,一发炮弹准确击中了他的车队,他倒下的瞬间,手中的账本与贴身藏着的那块芝麻糖——儿子偷偷塞给他的家乡味道——一同化为灰烬。 而几乎同时,前线传来噩耗,邱维新在带领残余部队死守最后阵地时,拉响了手榴弹,与冲上来的敌人同归于尽,他的连队,全员战死,无一生还。 事后,部队留下了两条简短却沉重的记录,一条写着“邱达仁,殉国于运粮道”,另一条则记录“邱维新连,全连殉国”,他们父子的牺牲并不孤独,那一战中,还有无数像他们一样的“父子兵”“兄弟连”“夫妻档”,为了共同的目标,为了民族的明天,背负苦难,前仆后继。 他们的故事不需要过多渲染,也无需英雄化的修饰,因为,那一张合影就已足够震撼人心。没有笑容,没有言语,却写满了决然,他们见的是诀别,他们走的,是无法回头的路。 今天,当我们翻开那一页旧档,看到那些模糊却深刻的记录,我们才恍然明白,和平不是天降,而是有人将命运逆流而上,挡在了生死之间,他们没有留下多少话语,却用行动诠释了“忠孝两全”与“家国一体”的最高境界。 这不是传奇,而是真实的血火人生,他们不是为了留下故事而牺牲,而是在牺牲后才成了故事,那个故事,不该只是被祭奠,而更应成为我们走下去的力量。 我们还有什么理由懈怠?面对繁华盛世,我们理当低头致敬——不是因为他们死得悲壮,而是因为他们活得有意义。 他们没有等到胜利那一天,但正因为他们的倒下,我们才站在今天,他们叫邱达仁、邱维新,也可能叫你我。