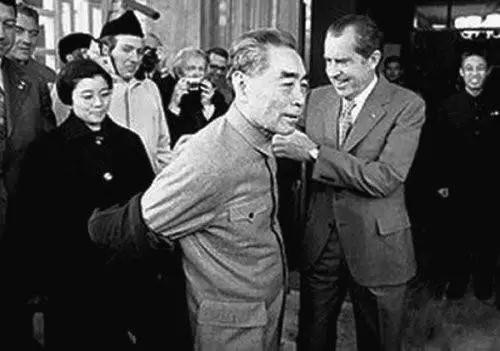

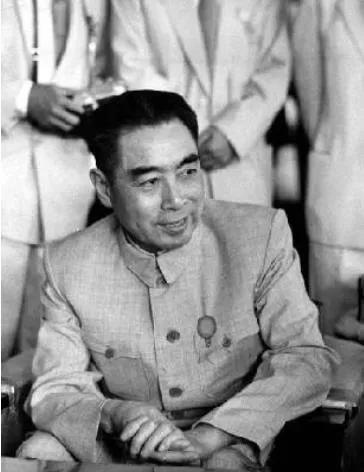

美国总统尼克松曾说:“中国如果没有周恩来,就可能不会燃起革命之火,如果没有周恩来,就会烧成灰烬。” 1972年2月21日晚,北京首都机场灯火通明,当尼克松的专机舱门打开时,等候已久的周恩来迎了上去,美国《时代》周刊的随行记者后来在报道中写道:“这位中国总理的指甲修剪得比美国总统还要整齐。” 这个看似微不足道的细节,却折射出周恩来对这次历史性会面的重视程度,事实上为了这次接待,他提前三个月就开始准备,从接机仪式到宴会菜单,每个环节都亲自过问。 尼克松在回忆录中写道:“周恩来是我见过的最有魅力的政治家之一。”更有传言称,他曾私下感慨:“中国如果没有周恩来,就可能不会燃起革命之火;如果没有周恩来,就会烧成灰烬。”虽然这句话的确切出处仍有争议,但尼克松对周恩来的推崇在多个场合都有体现。 其实对周恩来赞誉有加的外国政治家远不止尼克松一人,1950年,斯大林在接见刘少奇时曾说:“你们有周恩来这样一位现成的总理,是中国的幸运。”这句话后来被收录在中央文献研究室的档案中。 苏联驻华代表米高扬在秘密报告中也提到:“毛泽东擅长打破旧世界,但建设新世界需要周恩来这样的全能型人才。”这份报告直到苏联解体后才被公开,成为研究中苏关系的重要史料。 1949年的中国百废待兴,通胀严重,上海的银元投机一度猖獗,物价飞涨让刚刚解放的城市人心惶惶,周恩来连夜调集军队进驻上海,同时从全国调运粮食和生活必需品,仅用三个月时间,就彻底平息了这场金融风波。 经济学家薛暮桥在回忆录中记述了一个细节:周恩来要求工作人员每天汇报物价时必须精确到小数点后三位,他自己常常带着算盘核对到凌晨,这种严谨的工作作风,为新中国初期的经济稳定立下了汗马功劳。 在外交舞台上,周恩来更是展现出超凡的智慧,1954年日内瓦会议期间,西方媒体对中国代表团颇有成见,周恩来却巧妙地安排放映《梁山伯与祝英台》,并要求工作人员在海报上只写一句话:“这是中国的罗密欧与朱丽叶。” 这部影片在国际会议期间放映后,法国代表团团长主动找到周恩来握手致意:“原来贵国有如此优美的文化传统。”一部电影,就这样悄然改变了西方人对中国的刻板印象。 1971年,基辛格秘密访华为中美关系破冰铺路。这位哈佛教授出身的美国国务卿原本准备了40页的谈判提纲,却在人民大会堂被周恩来的一句话给“钉”住了:“台湾问题没有任何谈判余地。” 基辛格后来在给尼克松的密电中承认:“这位总理总能在微笑中让你找不到反驳的理由。”这次秘密外交最终促成了震惊世界的“乒乓外交”,为中美关系正常化奠定了基础。 在经济建设方面,周恩来同样展现出战略眼光,当156个苏联援建项目主要集中在东北时,他坚持将其中三分之一安排在中西部地区,他指着地图对工作人员说:“不能把所有鸡蛋放在一个篮子里。” 这个决策在后来的历史进程中证明了其前瞻性,三线建设不仅促进了内陆地区的工业发展,也为中国形成了完整的工业体系,成昆铁路的修建就是其中的典型代表,这条被苏联专家断言为“不可能完成”的铁路,最终成为连接西南的重要交通动脉。 特殊历史时期,周恩来更是发挥了“减震器”的作用。他巧妙保护了钱学森等一大批科学家,让他们能够在动荡中继续从事科研工作,青蒿素的研究项目能够在那个年代得以延续,很大程度上也得益于周恩来的保护。 屠呦呦在获得诺贝尔奖后曾回忆:“523项目能够坚持下来,离不开周总理这把保护伞。”当时的批示文件中,周恩来特意避开了“青蒿素”这个敏感词汇,只写着“疟疾防治紧急任务”。 1972年,周恩来被确诊患有膀胱癌,但他反而加大了工作强度。医疗组的记录显示,在生命最后的300天里,他仍有156天工作超过18小时,即使在病榻上,他依然在与邓小平交接着经济工作的方方面面。 周恩来的国际影响力延续至今,2018年中美贸易摩擦期间,美国前国务卿基辛格在《华尔街日报》撰文称:“当今世界更需要周恩来式的智慧,既清楚红线在哪里,又懂得架设沟通的桥梁。” 在北京的周恩来纪念馆里,观众留言簿上最常见的一句话是:“这盛世,如您所愿。”这简单的六个字,道出了人们对这位总理最深的怀念和敬意。 信息来源:中国军网--缅怀|如今盛世!倘若您在该多好