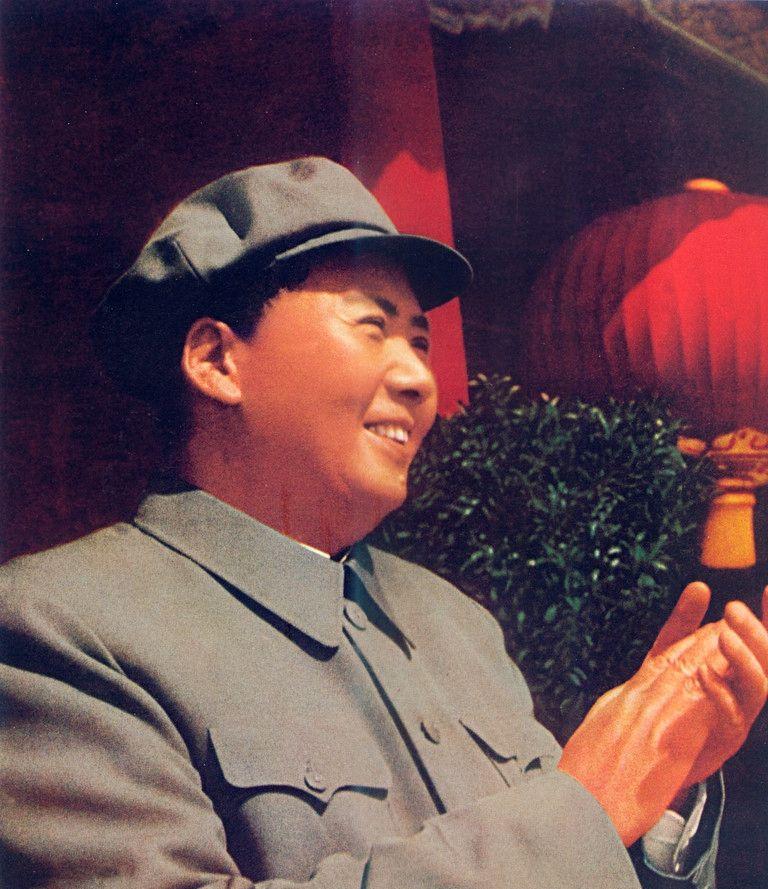

1960年,得知毛主席7个月没吃一口猪肉后,宋庆龄从上海赶到北京给毛主席送来一篓螃蟹,周总理也劝毛主席多少吃口肉,毛主席却摇头说“你吃了吗?” 1960年深秋,一列从上海开往北京的火车上,宋庆龄精心准备着一份特殊的礼物,一篓鲜活的大闸蟹,她并不知道,此时的中南海,正在上演着一场关于“口粮”的较量。 这一年,全国粮食产量比1957年下降了26.4%,京津沪等大城市每人每月只能供应100克肉。在这样的背景下,毛泽东做出了一个决定:不吃肉、不吃蛋、吃粮不超定量。 中南海的厨师们发现,主席的伙食账本上,从6月开始就再也没有出现过猪肉采购记录,有一次,厨师偷偷在青菜里加了点猪油,结果被发现后,毛泽东只是平静地说:“老百姓连菜粥都喝不饱,我怎么能搞特殊?” 这种坚持带来了明显的变化,北京医院1961年1月的体检报告显示,毛泽东的体重降到了55公斤,血红蛋白接近临界值,医生建议增加营养,但他拒绝了:“全国人民都在定量,我毛泽东三个字不配搞例外。” 不仅是饮食,连穿着也变得格外节俭,韶山纪念馆至今还保存着一件睡衣,编号MZ—0187,上面密密麻麻地打着67处补丁,肘部的补丁密度达到了每平方厘米3针。 更让人印象深刻的是那双皮鞋,1961年春天会见外宾时,摄影师的镜头无意中捕捉到了主席脚上那双棕色皮鞋,后跟已经严重磨损,但他依然穿着它出席正式场合。 就在这样的情况下,宋庆龄从上海赶来了,她听说了毛主席的身体状况,特意带来了家乡最好的大闸蟹,希望能给他补补身体。 当工作人员将这份心意送到中南海时,毛泽东看着那篓鲜活的螃蟹,沉思了很久,最终他做出了一个让所有人意外的决定:把螃蟹送给附近的福利院。 “宋先生的情谊我心领了,但营养品应该给更需要的人。”这句话后来被记录在中央档案馆的谈话记录中,成为那个特殊年代的一个缩影。 这个决定并非孤例,就在同一时期,周恩来总理把分配给自己的半斤猪肉切成四份,分别送给了四位老帅,中南海的干部们自发组织起“每周一素”活动,1961年中央机关的伙食费比上一年下降了43%。 连抽烟这样的小事也体现着节俭,警卫战士在执勤日记中记录,主席总是把“大前门”烟折成两段,每次只抽半支,这个习惯一直持续到1962年经济好转,烟草公司的年报显示,他1960年的烟草消费量仅为1959年的三分之一。 除夕夜的年夜饭更是简单得让人心酸,厨师程汝明回忆,1960年的年夜饭就是几张葱花饼,当他想偷偷在饼里加点猪油时,被主席发现了,但毛泽东并没有严厉批评,只是要求今后严格按标准来。 这种同甘共苦的精神感染着整个中南海,财政部1962年的决算报告显示,三年困难时期,中央机关压缩了4.7亿元行政开支转为救灾款,其中“领导人生活支出项清零”这一条格外醒目。 有一次河北发生严重饥荒,毛泽东亲笔批示要求从中央机关调拨50万斤粮食应急,批示上还附了一句话:“机关干部饿几顿无妨,救民要紧。” 中南海西墙外的老居民王秀英,现在已经89岁了,她至今还记得那个冬天看到的情景:“主席的衬衣袖口磨得发亮,肘部打着厚厚的补丁,但他走路的步伐依然很坚定。” 这个细节在中央办公厅1960年12月的《机关节约情况通报》中得到了印证:毛主席当月退回了两套新制服,批示上写着“旧衣尚可御寒”五个字。 宋庆龄的那篓螃蟹最终没有出现在中南海的餐桌上,而是让福利院的老人们度过了一个难忘的秋日,这个看似简单的决定,却诠释了什么叫做“人民领袖”。 正如他在1961年中央工作会议上说过的那句话:“我们节约一粒米,百姓碗里就多一粒米。”这句朴实的话语,被收录在《建国以来毛泽东文稿》第9卷中,成为那个年代共产党人初心的最好注脚。 从宋庆龄的螃蟹到毛泽东的补丁衣服,从周恩来的半斤猪肉到中南海的“每周一素”,这些细节串联起来,勾勒出了一幅特殊年代的群像,它们告诉我们,真正的领导者从来不是高高在上,而是与人民同呼吸、共命运。 信源:宋庆龄酷爱吃螃蟹 不惧皮肤过敏先吃药再品蟹——杭州网