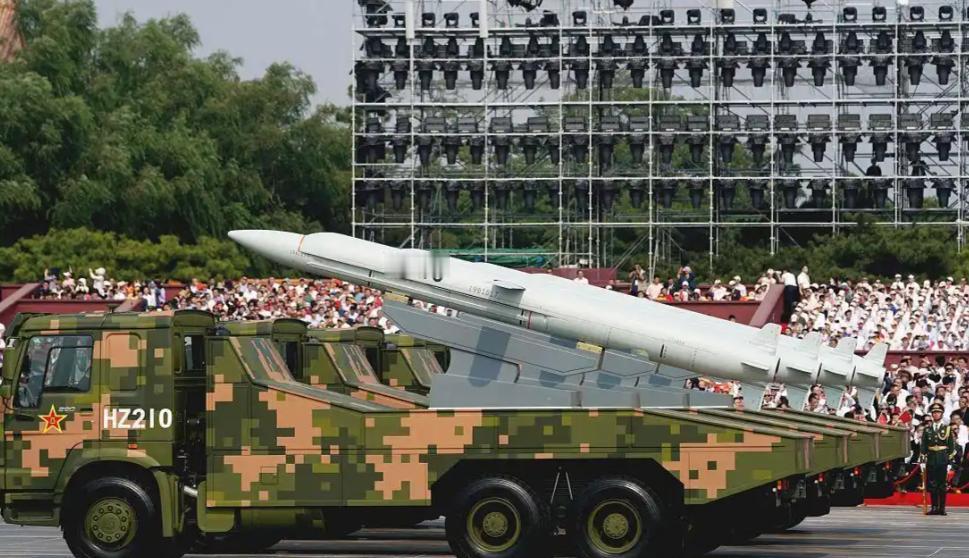

从潘兴II到东风-26:弹道导弹精确制导的中国式跨越。在全球弹道导弹发展史上,美国潘兴 II 与中国东风 - 26 的技术关联常被热议。两者相似的气动弹翼设计与姿控系统配置,让不少人产生技术借鉴的联想。

但事实上,这种表面相似背后,是中国弹道导弹从参考思路到全面超越的自主创新之路,更是精确制导技术领域的一次代际跨越。

潘兴II作为冷战时期的标杆性中程导弹,其技术设计在1980年代具有开创性意义。这款导弹最引人注目的,是采用了轴对称双锥体弹头构型,尾部配备四片小型空气舵稳定翼,这种旋成体外形与气动控制结合的设计,使其成为早期 MaRV 机动再入飞行器的典型代表。

为实现精确打击,潘兴 II 搭载了 J 波段雷达区域匹配末制导系统,在惯性制导的基础上大幅提升精度,将打击误差从数百米级压缩至 30 米左右,具备了打击地下加固目标的能力,搭配钻地核弹头时,成为当时极具威慑力的战术核打击武器。

不过,潘兴 II 的技术设计存在难以克服的先天缺陷。其雷达末制导系统要正常工作,必须在飞行末段降至 40 公里高空时进行拉起减速,这一过程导致导弹末速从无控状态下的 8 至 10 马赫骤降至 2 至 3 马赫。

在弹道导弹领域,末端机动与精确制导曾长期面临一个技术悖论:越是追求剧烈机动规避拦截,越是需要精确制导锁定目标,就越要降低飞行速度,这使得同时具备两项能力的导弹,往往在突防能力上做出妥协。潘兴 II 的这一短板,在现代反导技术快速发展的背景下,其战场生存能力被大幅削弱,这也为后续导弹技术的突破留下了空间。

中国弹道导弹的发展历程中,确实曾参考潘兴 II 的技术思路,东风 - 15B、东风 - 21 等型号的双椎体机动战斗部,在设计初期吸收了其气动布局与末制导的核心理念。但这种参考并非简单复制,而是基于自身国防需求的适应性创新与技术迭代。东风 - 15B、东风 - 16 等型号的相继列装,逐步验证了双锥体构型在不同射程、不同作战场景下的适用性,为更先进型号的研发积累了关键数据与工程经验。

东风 - 26 的出现,标志着中国在弹道导弹精确制导领域实现了质的飞跃。这款导弹延续了双锥体弹头与气动舵面的设计,但在核心技术上完成了全面突破。其弹头外形经过优化设计,气动效率更高,配合先进的热防护材料,解决了高速飞行状态下的气动加热难题。

制导系统方面,东风 - 26 采用惯性制导 + 卫星制导 + 末段主动寻的的复合制导模式,摆脱了单一制导方式的局限,将打击精度提升至米级水平,真正实现了 “点穴式” 精确打击能力。

更关键的突破在于,东风 - 26 彻底打破了潘兴 II 面临的速度与制导矛盾。通过新材料、气动设计优化与姿控系统升级,这款导弹在进行末段制导时,飞行速度依然保持在 10 马赫以上,无需为制导精度而降低速度。这一技术突破让东风 - 26 的突防能力呈几何级提升,留给敌方反导系统的拦截窗口不足 30 秒,现有反导技术难以对其形成有效拦截。

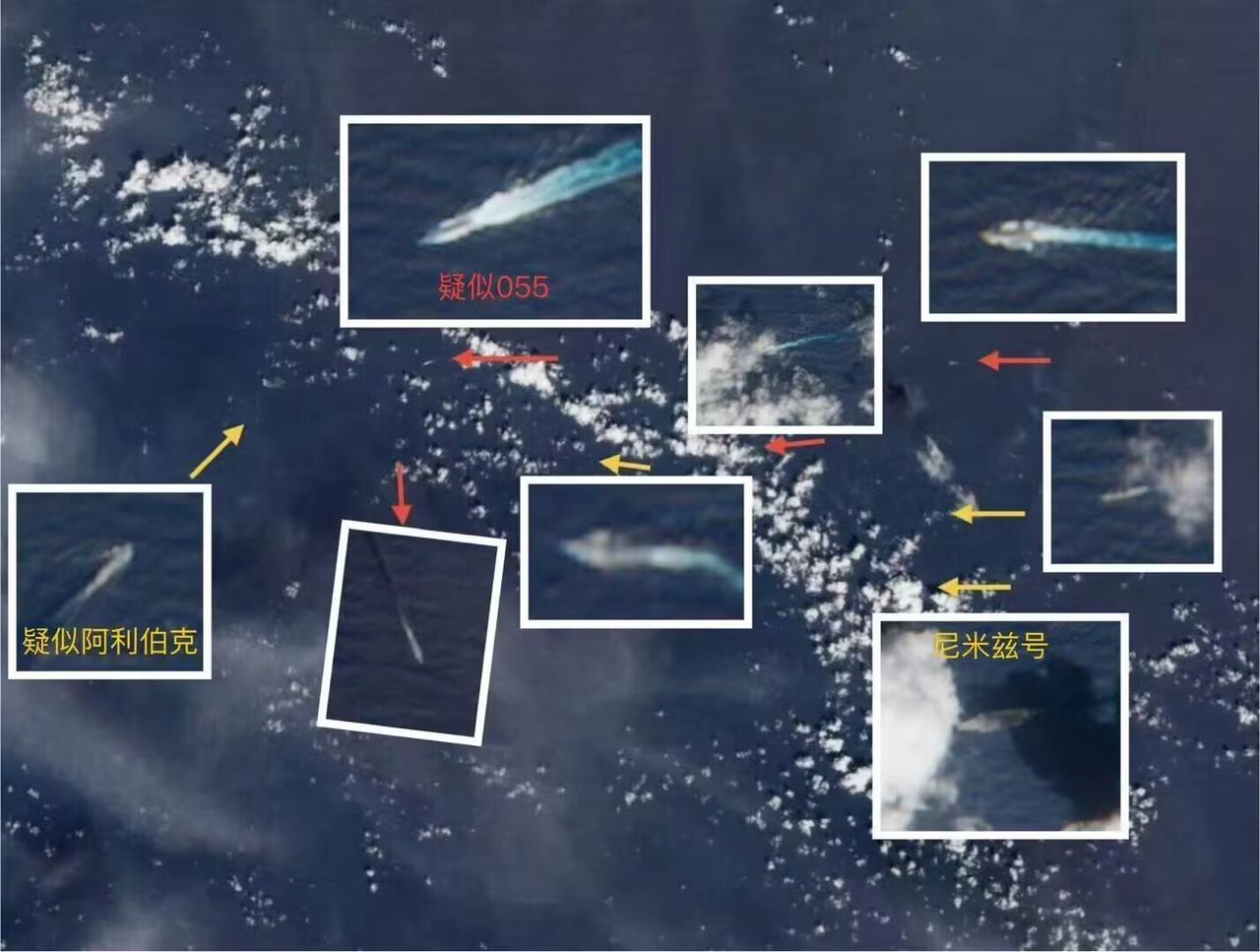

与此同时,东风 - 26 将射程拓展至 5000 公里,实现了从潘兴 II 1800 公里射程的量级跨越,更具备核常兼备的多任务打击能力,可针对地面固定目标、海上移动目标等多种目标实施精准打击,成为维护国家主权与领土完整的核心装备。

从参考潘兴 II 的技术思路,到东风 - 26 的全面超越,中国弹道导弹的发展之路,是国防科技自主创新的生动缩影。潘兴 II 的设计理念为早期精确制导技术提供了重要借鉴,但中国军工团队并未止步于模仿,而是针对实战需求持续攻关,在制导精度、飞行速度、射程覆盖、多任务能力等关键指标上实现全面突破。

在复杂多变的国际安全环境下,东风 - 26 的技术突破不仅提升了中国的战略威慑能力,更印证了自主创新对于国防建设的核心意义。从冷战时期的技术参考到新时代的自主引领,中国弹道导弹的发展历程告诉我们,真正的核心技术无法引进,唯有坚持自主研发、持续迭代,才能在关键领域掌握主动权。