标签: 飞行器

十载创翼 智启新空—第十届国际无人飞行器创新大奖赛在自贡圆满闭幕

2025年11月23日,四川自贡—第十届国际无人飞行器创新大奖赛在自贡航空产业园顺利落下帷幕。本届大赛以“十载创翼 智启新空”为主题,由中国航空学会与自贡市人民政府联合主办,吸引了来自全国50所高校、科研院所及企业的112支...

2011年,江苏一男子发明了一款仿生飞行器,具备伪装隐身性能

2011年,江苏一男子发明了一款仿生飞行器,这款飞行器不仅具备伪装隐身性能,一旦运用于实战,还能进行航拍侦察等任务,那么他究竟是怎么做到的呢?由于反恐作战的特殊性,作战人员时常会冒着生命危险去排除一些可疑的爆炸物,...

投资者提问:请问公司低空飞行器环控系统产品研发进展如何?

投资者提问: 请问公司低空飞行器环控系统产品研发进展如何?董秘回答(朗进科技SZ300594): 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注,请关注公司在指定信息披露媒体发布的公告,并请注意投资风险。谢谢。

陆地航母的飞行器部分由汇天自己生产制造,而车体部分由小鹏汽车来生产制造。该车型(

陆地航母的飞行器部分由汇天自己生产制造,而车体部分由小鹏汽车来生产制造。该车型(其实我也不知道到底该叫车型还是机型),预计明年就将开启交付,现已在全球拿下超过7000台订单。毫无疑问,这对未来交通出行方式可能会产生重大影响。

陆地航母的飞行器,在车展上要坐的话人比较多,可能还要排队。在汇天的总部可以随便看

陆地航母的飞行器,在车展上要坐的话人比较多,可能还要排队。在汇天的总部可以随便看。近距离和小鹏汇天负责电驱动的同学交流,无疑能看到更多细节。六根桨留有足够的冗余,可以挂掉两个电机。为了实现这个功能,中桨配备了电涵道确保有些小概率情况下两个电机挂掉之后,角动量配平的问题。电机的油直冷散热器就在电机边上,但是放在机臂上方外加涂层黑色,基本就隐形了。标明了用于昼间目视飞行。传感器方面,要达到飞机需要的传感距离,要确保全自动的飞行,电动车上用的基本还不够。

直通进博会丨超20亿元!御风未来eVTOL获200架中外订单 氢能飞行器启动研发

中银金租拟向御风未来采购100架M1载人飞行器。三方将深化在低空经济领域的战略布局,探索中国eVTOL全球化、低空产业链及应用场景的共建。国际市场方面,沙特低空出行与无人机服务商AerialSolutions与御风未来签署了100架M1载货...

从机器人到飞行器!小鹏物理AI体系覆盖全场景出行,重构人类生活方式

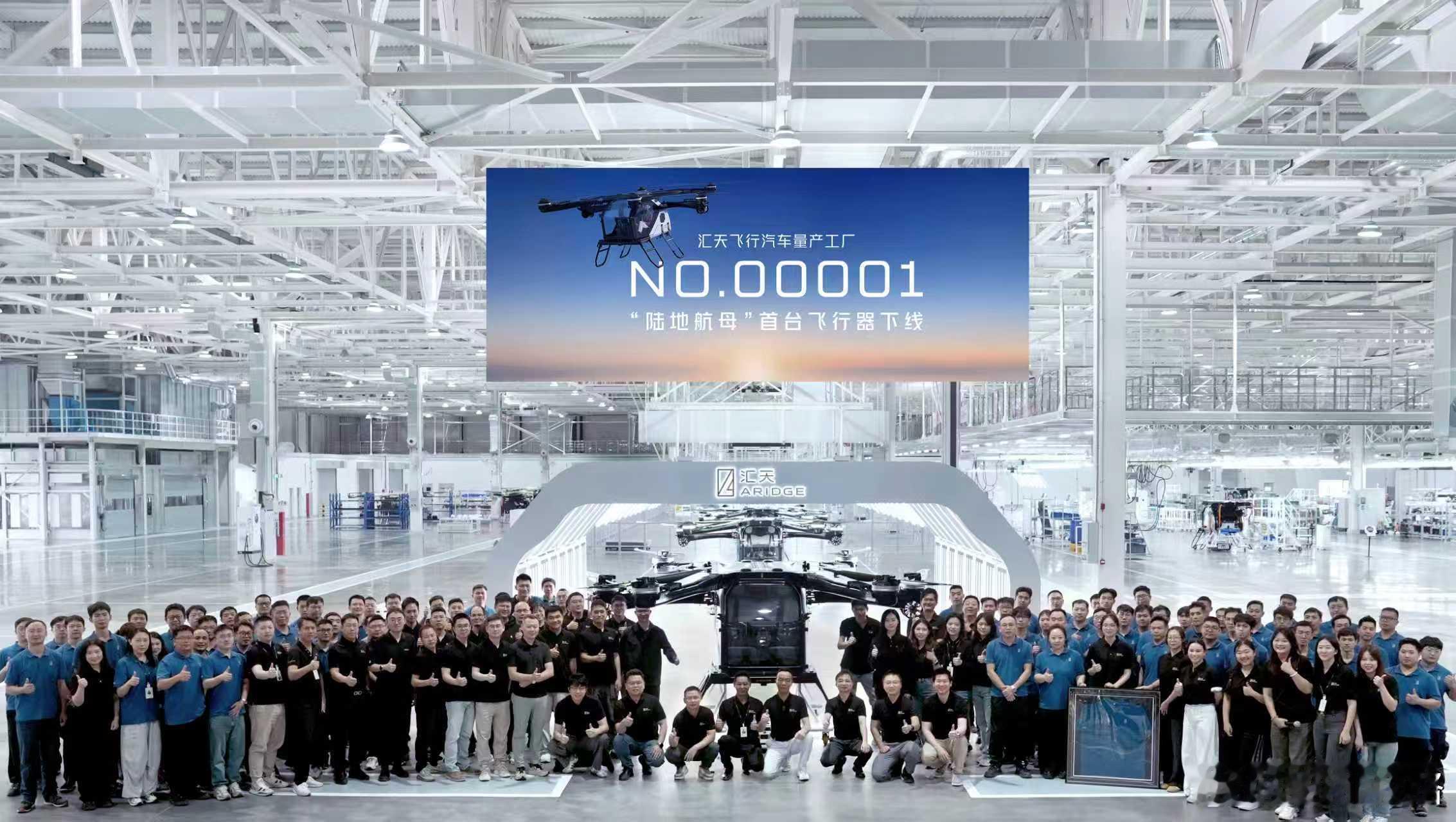

陆地航母量产在即,首台飞行器已下线,年产能规划1万辆,每30分钟下线一台,全球订单突破7000台,首创智能座舱与单杆操纵系统,六轴六桨双涵道设计支持对桨失效安全着陆。A868采用鲲鹏超级增程架构与航空级混电内核,航程500km...

小鹏陆地航母全球订单7千台,有望创造载人飞行器年销量世界纪录小鹏科技日

小鹏陆地航母全球订单7千台,有望创造载人飞行器年销量世界纪录小鹏科技日

小鹏汇天量产工厂首台陆地航母飞行器昨天正式下线。去年的多期节目中我提到过,何小鹏

小鹏汇天量产工厂首台陆地航母飞行器昨天正式下线。去年的多期节目中我提到过,何小鹏是国内最像特斯拉马斯克的,从产业布局来看,两者都涉足了新能源,机器人,航空航天这三类未来极具前景的新质生产力产业。并且还都是十五五重点鼓励发展的三大类产业。只不过还是有部分区别,spacex与特斯拉没有股权投资关系,只是马斯克有二者的股份,另外严格定义的话,spacex算航天,小鹏汇天算航空。目前小鹏汇天的估值已经破100亿了。外媒评马斯克跟随小鹏造飞行汽车特斯拉跟随中国企业造飞行汽车

“陆地航母”首台飞行器正式下线🙌🙌🙌大v聊车小鹏汇天

“陆地航母”首台飞行器正式下线🙌🙌🙌大v聊车小鹏汇天

【小鹏汇天飞行汽车量产工厂试产首台陆地航母飞行器下线】11月3日,小鹏汇天飞行

【小鹏汇天飞行汽车量产工厂试产首台陆地航母飞行器下线】11月3日,小鹏汇天飞行汽车量产工厂开启试产并顺利下线首台“陆地航母”飞行器。本轮试产的飞行器将用于试验试飞,进一步验证产品性能与工艺。

小鹏汇天首台陆地航母飞行器下线这可是全球第一条飞行汽车量产线,也是第一个用现代化

小鹏汇天首台陆地航母飞行器下线这可是全球第一条飞行汽车量产线,也是第一个用现代化流水线批量造飞行汽车的工厂。这次试产的飞行器会用来做试验试飞,好好验证性能和工艺,为明年“陆地航母”正式量产交付打基础~飞行汽车真要走进现实啦!阿远说车

首台“陆地航母”飞行器今日下线

上证报中国证券网讯(记者何治民)11月3日,位于广州黄埔区的小鹏汇天飞行汽车量产工厂试产并顺利下线首台“陆地航母”飞行器,标志着全球首条飞行汽车量产线贯通,这也是全球首个利用现代化流水线进行飞行汽车批量生产的工厂...

小鹏汇天的第一台量产“陆地航母”飞行器正式下线,这意味着陆地航母的技术已经足够成

小鹏汇天的第一台量产“陆地航母”飞行器正式下线,这意味着陆地航母的技术已经足够成熟,彻底完成了从0到1的跨越,接下来从1到100、1000甚至10000,都是小问题。陆地航母

汇天飞行汽车量产工厂首台“陆地航母”飞行器正式下线

每经AI快讯,11月3日,据汇天消息,位于广州黄埔区的汇天飞行汽车量产工厂试产并顺利下线首台“陆地航母”飞行器。本轮试产的飞行器将用于试验试飞,进一步验证产品性能与工艺。

再添创新引擎!院企携手成立低空飞行器联合研发中心

今天(10月31日),江苏中麒鑫航天科技集团有限公司与清华大学苏州汽车研究院正式签约,共同成立低空飞行器联合研发中心。“与具备顶尖科研实力的清华大学苏州汽车研究院正式牵手,将推动低空飞行器技术从实验室迈向实际应用,...

美军侦察机飞行员最近在南海彻底懵了。雷达屏幕上明明锁定个巨型目标,时快时慢还带转

美军侦察机飞行员最近在南海彻底懵了。雷达屏幕上明明锁定个巨型目标,时快时慢还带转向,等拼尽全力飞过去,眼前只有空荡荡的海面,连渔船影子都没有。南海发生了一件让外军侦察机飞行员后背发凉的事。一架满载精密监听设备的外军侦察机,在九月的南海高空捕捉到了清晰的中国航母信号。飞行员朝着“福建号”航母的位置飞去,准备进行近距离侦察。可当它抵达目标空域时,雷达屏幕上的庞然大物消失了,眼前只有空荡荡的海面。要知道,RC-135V可不是普通侦察机,作为美军专门用来搜集电子情报的“空中耳朵”,它的雷达系统号称能在数百公里外锁定高尔夫球大小的目标,分辨率和抗干扰能力都经过实战检验。这次在南海遇到的情况,连经验丰富的老飞行员都没见过——雷达屏幕上的目标信号强度稳定,甚至能清晰判断出“体型超过常规货轮”,可就是找不到实物。后来机组人员复盘时发现,这个目标的移动速度也透着古怪,最快时能达到每小时80公里,慢的时候又只有每小时10公里,这种忽快忽慢的节奏,既不符合舰船的航行规律,也不是飞行器的飞行模式,更像是有人在故意操控信号轨迹。其实这已经不是美军侦察机第一次在南海遇到类似情况了。2024年上半年,美军一架P-8A反潜巡逻机也曾在黄岩岛附近空域发现“异常水面目标”,雷达显示目标长度超过200米,可抵近侦察后同样一无所获。当时美军还怀疑是“设备故障”,后来检查发现雷达和传感器都处于正常工作状态,排除了硬件问题。这次RC-135V遇到的情况更复杂,目标不仅会移动,还能做出转向动作。显然不是简单的信号干扰,更像是一种“动态假目标”技术——通过特殊设备模拟出虚假的雷达反射信号,让对方误以为有实体目标存在,从而误导其侦察方向。从技术角度来看,这种“制造虚假目标”的手段并不新鲜,但能在南海这样复杂的电磁环境下精准操控,还是让美军有些意外。南海海域不仅有大量民用船只的信号干扰,还有复杂的海洋杂波,要在这样的环境中模拟出稳定且逼真的巨型目标信号,需要对雷达频段、信号特征有精准的掌握。军事专家分析认为,这很可能是通过部署在岛礁或无人船上的电子对抗设备实现的——这些设备能捕捉美军侦察机的雷达频率,然后针对性地发射虚假信号,甚至还能根据侦察机的飞行轨迹调整虚假目标的移动路径,让对方始终追着“影子”跑。美军对这种情况的焦虑也在逐渐显现。在近期提交给国会的《南海安全态势报告》中,美军特别提到“对手电子战能力提升显著,对我方侦察行动构成挑战”,还提到2024年以来,美军侦察机在南海遭遇“异常目标信号”的次数比2023年增加了40%。更让美军头疼的是,这些虚假目标不仅会干扰侦察,还可能分散其作战资源——如果在冲突中,对方大量释放虚假目标,美军很可能会误判战场态势,把兵力投入到不存在的“目标区域”,从而失去对真实目标的掌控。不过美军也在尝试应对。近期美军加大了在南海的电子侦察力度,不仅增加了RC-135V的巡航频次,还派出了MQ-4C无人侦察机进行长时间监视,试图通过“多平台协同侦察”来识别虚假信号。但效果并不理想,MQ-4C在9月底的一次任务中,同样被虚假目标误导,花费了3个小时才确认“目标不存在”。有美军官员私下透露,现在在南海执行侦察任务,机组人员都得“加倍小心”,生怕被虚假信号迷惑,浪费燃油和时间不说,还可能暴露自身的飞行轨迹。南海作为全球重要的航运通道和战略要地,一直是各国侦察与反侦察的焦点区域。美军频繁派侦察机抵近侦察,本意是想掌握区域内的军事动态,可没想到反而屡屡被“虚假目标”搞得晕头转向。这次RC-135V飞行员遇到的“空欢喜”,或许只是南海电子对抗博弈的一个缩影——随着技术的不断升级,未来这里的“信号较量”只会更加激烈,而如何在复杂电磁环境中辨别真假,将会成为美军越来越头疼的难题。

英武智能陈源:让低空飞行器从梦想飞进现实

当城市低空成为产业升级新蓝海,这位带着童年飞行梦想的创业者,带领团队在不到一年时间内推出四代eVTOL(电动垂直起降飞行器)产品,将“空中出行”的科幻场景转化为触手可及的商业现实,成为推动中国低空产业商业化落地的...

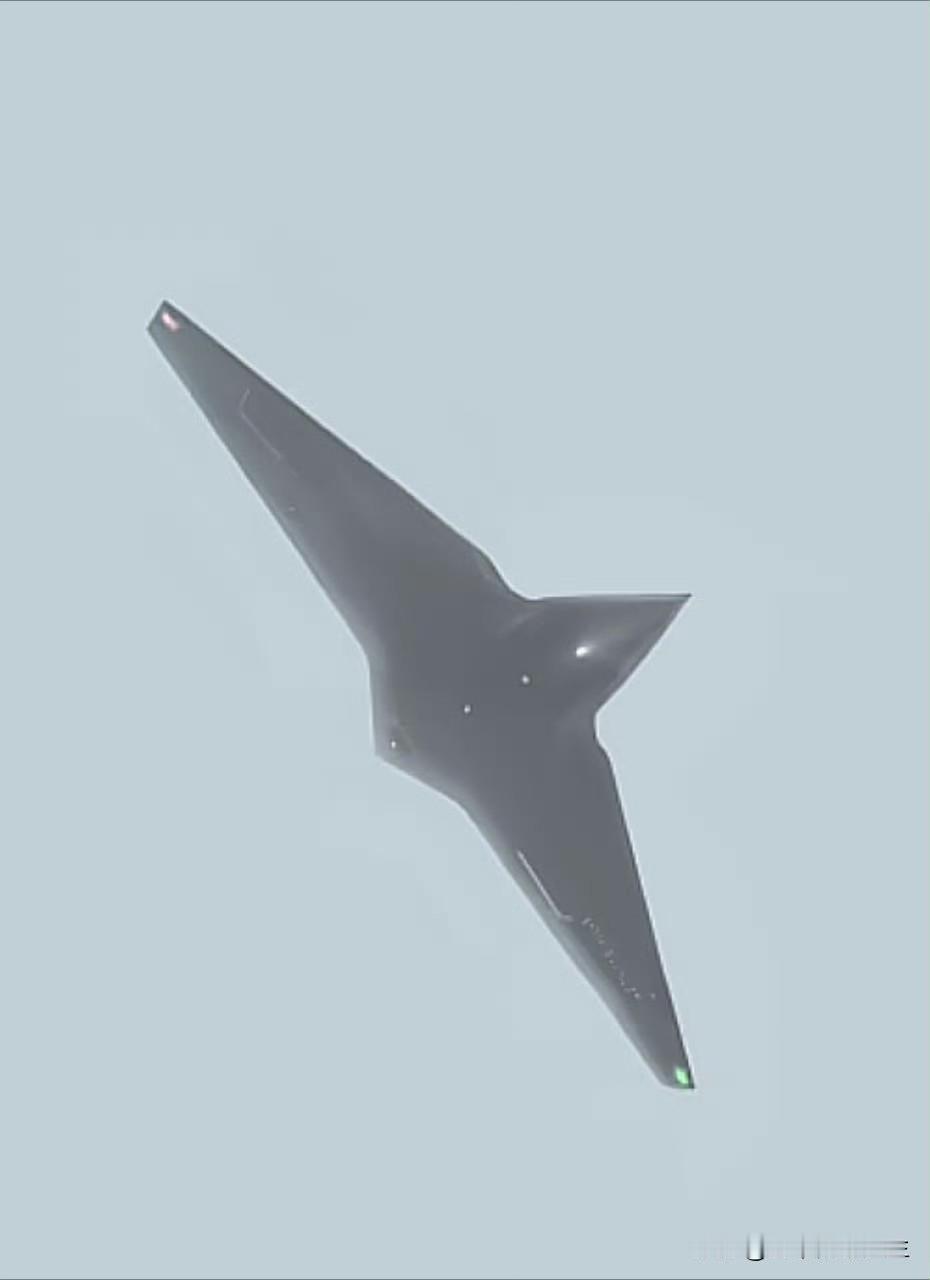

中国还要轰20干什么?美国国防情报局获取重要信息,中国将于2035年部署亚轨道轰

中国还要轰20干什么?美国国防情报局获取重要信息,中国将于2035年部署亚轨道轰炸机,飞行高度达100公里,速度更是达到惊人的20马赫,可搭载多枚核弹头,完全无视美国任何当下及未来的防空系统。美国国防情报局提到的这款亚轨道轰炸机,飞行高度已经触及临近空间顶层,这个高度刚好卡在航空飞行器和航天器之间,远超普通战机10到15公里的上限。它的运动轨迹特别有意思,在大气层边缘反复跃升滑翔,每一跳就能飞出几百公里。这种独特的飞行模式,让它既能借助大气浮力节省燃料,又能随时调整方向躲避拦截。再看现有的防空系统,美国部署的“爱国者”防空导弹,最大射高不过24公里,连它的飞行高度零头都够不着。即便专门针对高空目标的THAAD反导系统,虽然理论射高能到150公里,但它设计的拦截对象是固定弹道的导弹,面对这种能灵活变轨、忽高忽低的亚轨道目标,根本就是有劲使不出。有军事博主做过模拟计算,就算雷达能精准锁定亚轨道轰炸机的位置,拦截弹从发射到抵达预定拦截点的时间,足够它飞出上百公里,最后只能眼睁睁看着目标溜走。更关键的是它的突防逻辑完全不同。像美国B-2这样的隐身轰炸机,靠的是减少雷达反射面积,偷偷摸摸穿透防御网,一旦被发现就很危险;而亚轨道轰炸机根本不用“躲”,20马赫的速度换算下来,每秒能飞6.8公里,相当于从北京到天津只需要2分钟。这种速度意味着,即便对手的预警系统发现了它,留给决策和拦截的时间也只有几分钟,现有拦截弹的最大速度大多在6到8马赫,根本追不上,更别提精准碰撞拦截了。英国《简氏防务周刊》早就注意到,这种装备能完美绕过传统空域限制,不需要经过他国领空,就能把全球快速打击变成现实。但这并不意味着轰20就失去了价值。有军事分析指出,不管是亚轨道轰炸机还是洲际导弹,本质上都属于“发射后就无法撤回”的武器,一旦按下发射按钮,就没有回头路,决策成本极高,很容易引发误判。而轰炸机不一样,它能挂着武器在临界区域巡航,比如在公海上空盘旋,既展示了威慑力,又留有缓冲空间,随时能起飞也能撤回,有时候不发一弹就能传递强烈信号,这种灵活的威慑方式,是亚轨道装备难以替代的。两者的作战场景也完全不同。亚轨道轰炸机更适合执行即时打击任务,比如应对突发的高价值目标——要是发现对手的航母战斗群突然逼近,或者某个导弹发射基地正在紧急备战,它能在最短时间内飞过去实施打击,不给对手反应机会。而轰20的优势在于多任务能力,它能挂载核巡航导弹和高超声速弹药,通过空中加油实现全球投送,既能执行核打击任务,也能参与常规精确打击。比如在一场局部冲突中,它可以先飞到安全空域,发射巡航导弹摧毁对手的防空阵地,再配合其他战机展开后续行动,是多任务空中体系的核心节点。从部署特性来看,陆基导弹发射井位置相对固定,很容易被对手侦察锁定;核潜艇虽然隐蔽,但水下航速慢,调动一次往往需要十几天,难以快速响应。而轰20的起飞时间、航线和挂载武器都能灵活调整,今天挂着常规炸弹训练,明天就能换核导弹待命,对手永远猜不到它下一步会干什么。这种不确定性会让对手始终保持警惕,不敢轻易冒险。它和亚轨道轰炸机形成了快慢互补、高低搭配的格局——一个快如闪电,负责“闪电战”;一个灵活多变,负责“持久战”,两种装备配合起来,才能覆盖更多作战需求。其实不止中国,美国自己也在同时推进B-21隐身轰炸机和亚轨道飞行器项目。B-21轰炸机预计明年就要首飞,而美国国防部高级研究计划局的“猎鹰”项目,早就在测试亚轨道飞行器技术,这说明大国都明白,单一武器无法决定战局。真正的战略优势来自体系化搭配,既有一锤定音的突击力量,也有持续可控的威慑手段,这样才能在各种复杂局面下掌握主动权。亚轨道轰炸机的出现是技术突破,它让快速打击有了新的可能;轰20的发展则是战略必然,它承担着更复杂的多任务需求。两者不是替代关系,而是像人的左右手,各有各的用处,共同构成了更立体的防御反击体系。毕竟在复杂的国际环境中,多一种选择就多一分安全保障,谁也不会把所有希望都寄托在某一种武器上。你觉得这种“高低搭配”的装备体系,是不是比单一利器更靠谱?如果未来真的遇到突发情况,你觉得亚轨道轰炸机和轰20,哪个能发挥更大作用?欢迎在评论区聊聊你的看法。

![不看不知道,原来小鹏闷声不响地,已经搞了一整个系列的机器人/狗和飞行器。[捂眼睛]特](http://image.uczzd.cn/6341557879141930114.jpg?id=0)

![小鹏是真能上天[doge]](http://image.uczzd.cn/7123994013830252748.jpg?id=0)