看待法拍房,首先要抛弃“低价捡漏”的惯性认知。它的核心吸引力确实是价格——起拍价低于市场价两三成很常见,但这种可见的价格优势,本质上是对潜在风险的提前定价。市场里不存在“白得的便宜”,法拍房的低价与它背后的隐性成本始终成正比,这是最基本的市场平衡逻辑。

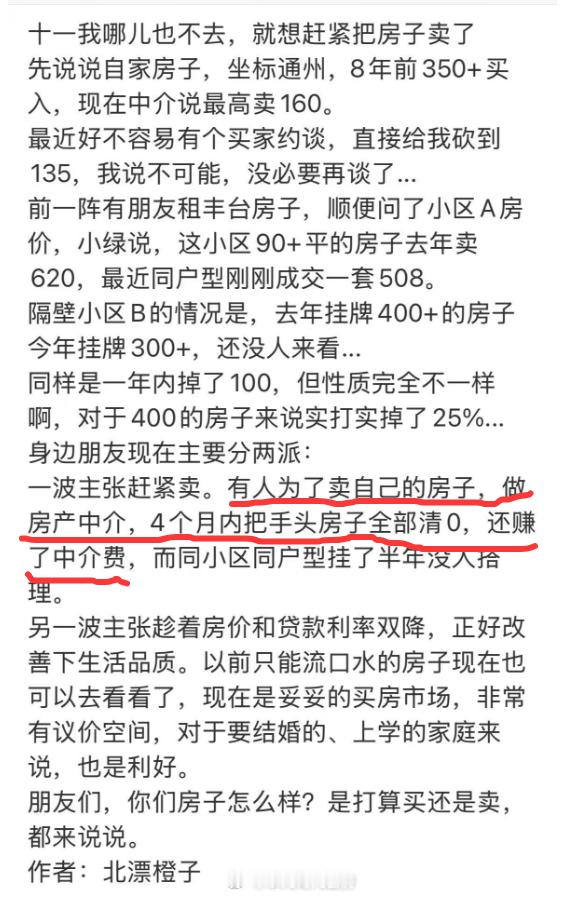

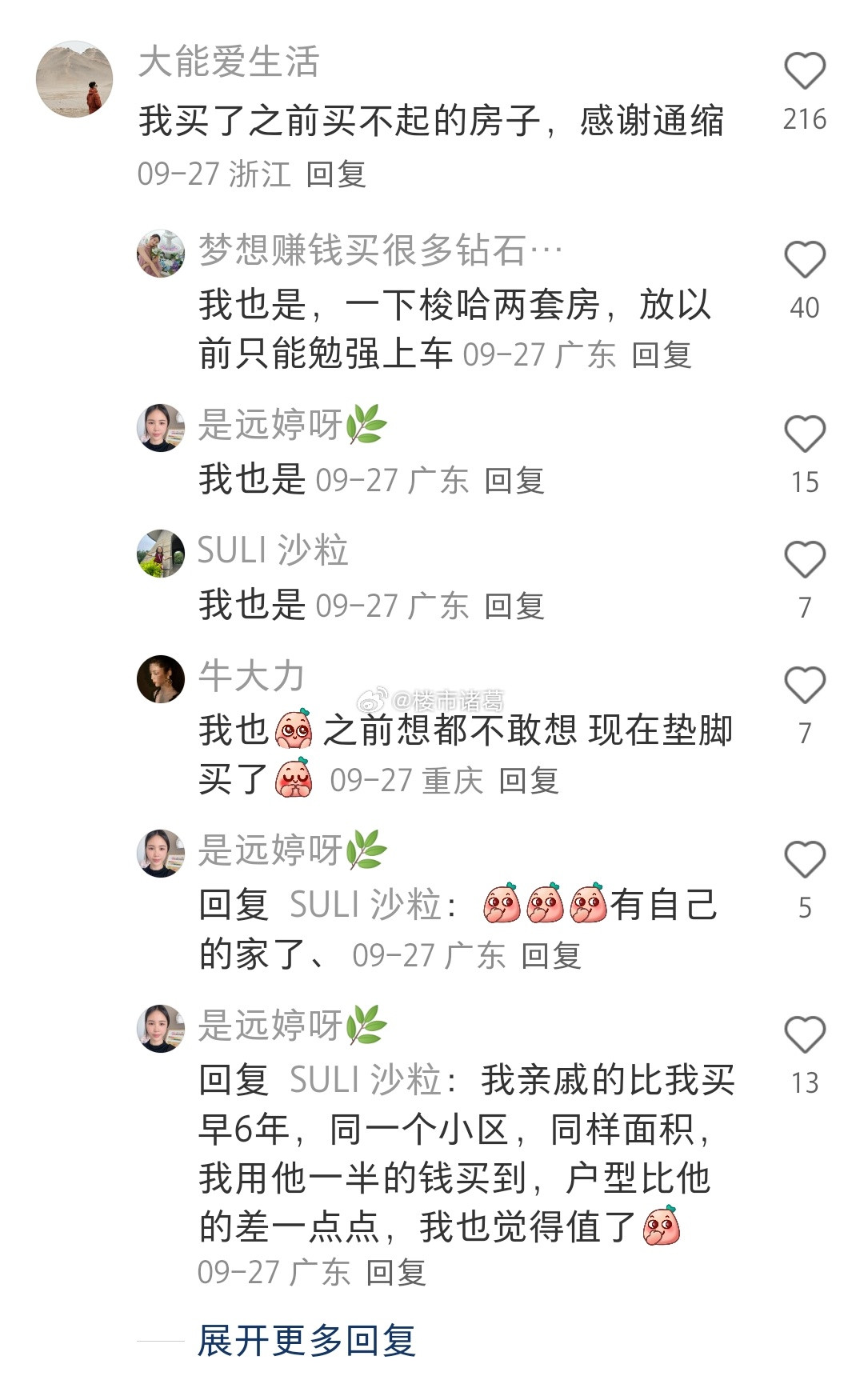

法拍房市场的分化,本质是“确定性”的价值分化。同样是法拍房,核心城市优质地段的房源可能经过数十轮竞价,最终成交价接近甚至略高于市场价;而偏远区域或存在产权瑕疵的房源,即便降价到五折也可能流拍。区别就在于“确定性”的高低:前者产权清晰、法院承诺腾退,隐性成本几乎为零;后者可能藏着长期租约、高额欠费或产权纠纷,这些隐性成本会不断侵蚀低价带来的红利。所谓的市场冷热,其实是买家对“有效成本”的精准投票。

政策的作用不是消除风险,而是降低“交易成本”。近年多地将法拍房纳入公积金贷款范围,法院也明确要求负责腾退交付,严禁“不负责腾退”的声明。这些调整本质上是在削减资金门槛和执行成本这两大交易阻力,但并没有覆盖所有隐性风险。比如法院能强制腾退,却无法提前排查出拍卖前签订的虚假长期租约;能保障产权合法,却不能替买家垫付前任业主欠下的数年物业费。政策红利是“加分项”,不是“护身符”。

普通购房者的核心决策点,在于“风险自担能力”与“信息获取能力”的匹配。不少人栽跟头,不是因为法拍房本身是“坑”,而是误把“法院背书”当成了“零风险承诺”,省去了本该投入的尽调成本。专业的尽调从来不是网上查资料那么简单,而是要跑不动产中心查产权、找物业核欠费、跟法官问腾退情况,甚至向邻居探听房屋真实状态。那些顺利收房的买家,本质上是用前期的时间成本和精力成本,换来了后期的风险可控。

说到底,法拍房早已不是小众的“灰色地带”,而是一个标准化的理性市场。它既不是遍地黄金的捡漏天堂,也不是满是陷阱的雷区,更像一场对认知能力的测试。刚需群体若预算有限,可优先选择法院包腾退、无租约欠费的房源,用确定性换性价比;投资者则需聚焦核心区优质资产,靠稀缺性对冲潜在波动。无论哪种需求,关键都要想明白:法拍房的真正收益,从来不是“拍价与市价的差额”,而是“成交价减去所有显性隐性成本后的净值”。算清楚这笔账,决策自然就清晰了。