1911年10月27日,北京摄政王府内,28岁的摄政王载沣在书房里来回踱步。武昌起义的消息如同一场政治地震,已经撼动了这个有两百多年历史的王朝。仅仅半个月前,他还是那个坚决要将袁世凯置于死地的皇室铁腕人物,如今却必须亲笔写下请求政敌出山的诏书。

窗外秋叶飘零,载沣手中的毛笔微微颤抖。三年前,他发誓要为兄长光绪皇帝报仇,如今却要向那个他恨之入骨的政敌低头。这一纸任命不仅关乎个人荣辱,更将决定一个王朝的命运。

而远在河南彰德洹上村的袁世凯,正悠闲地垂钓。他早就料到这一天会到来,只是没想到来得如此之快。这位52岁的政治老手,三年前被赶出朝廷,如今却成了清廷唯一的救命稻草。

三年前的生死恩怨

1908年11月,光绪皇帝和慈禧太后相继离世,这一连串事件如同一场政治风暴,彻底改变了清廷的权力格局。

光绪皇帝驾崩时年仅38岁,而慈禧太后则在光绪去世后的第二天离世,享年74岁。这一巧合引发后世无数猜测,但无论如何,对当时年仅25岁的载沣而言,这既是机遇也是挑战。

作为光绪皇帝的亲弟弟,载沣被任命为监国摄政王,担负起辅佐3岁小皇帝溥仪的重任。年轻气盛的载沣甫一上任,就面临着一个棘手的难题:如何处置袁世凯。

袁世凯当时49岁,担任军机大臣、外务部尚书,手握重权。更为关键的是,他控制着北洋新军——当时中国最具战斗力的现代化部队。

载沣对袁世凯的仇恨源于1898年戊戌变法。当时袁世凯出卖了维新派,导致载沣的兄长光绪皇帝被软禁瀛台。这段囚徒生涯持续了整整十年,直到光绪离世。

“必须除掉袁世凯!”成为载沣执政后的首要目标。

载沣召见首席军机大臣庆亲王奕劻,直言不讳地提出要诛杀袁世凯。没想到奕劻大惊失色,警告道:“杀袁世凯不难,不过北洋军若造起反来怎么办?”

这话绝非危言耸听。袁世凯经营北洋多年,军中将领多为其亲信。段祺瑞、冯国璋、王士珍等北洋名将,无不对袁世凯马首是瞻。

载沣又征询另一位重臣张之洞的意见。这位老成持重的政治家同样反对:“国家正值多事之秋,不宜诛杀大臣。”

在多方压力下,载沣最终妥协。1909年1月2日,清廷发布上谕,以袁世凯“现患足疾,步履维艰,难胜职任”为由,将其罢免回籍养病。

这“足疾”之说,明显是政治托词。袁世凯心知肚明,却也只能忍气吞声,带着家人返回河南彰德洹上村隐居。

临行前,袁世凯对前来送行的亲信低声说道:“不急,我们还会回来的。”

洹上村:袁世凯的蛰伏岁月

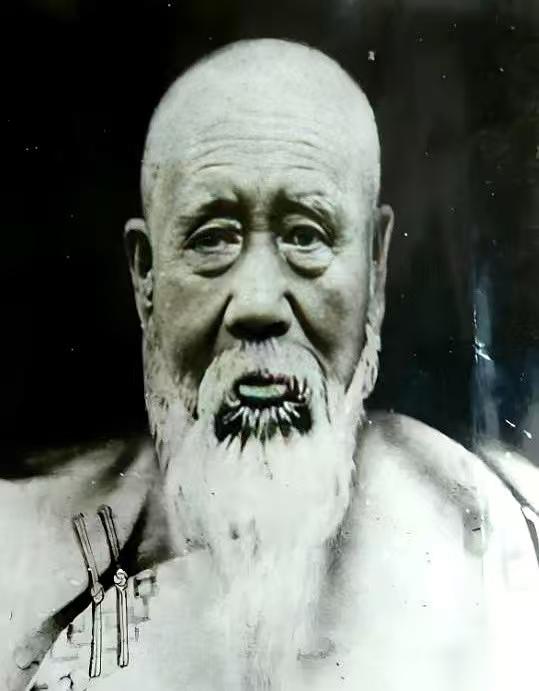

河南彰德洹上村,袁世凯在这里过起了表面悠闲的隐居生活。他刻意营造出一种不同世事的形象,修建精舍,题名“养寿园”,时常与亲友饮酒赋诗,摆弄舟船,甚至还特意请人拍摄自己披蓑垂钓的照片,发表在报纸上。

然而,这一切都只是表象。

在私底下,袁世凯与北洋旧部保持着密切联系。他在家中安装了电报机,随时接收来自全国各地的消息。北洋将领如段祺瑞、冯国璋等人,常常以各种名义前来拜访,实际上则是向老上司汇报情况、请示机宜。

袁世凯的长子袁克定则成为他与外界联系的重要桥梁。袁克定经常往来于北京、彰德之间,为父亲传递消息,打点关系。

在这段蛰伏期里,袁世凯并没有虚度光阴。他密切关注着时局变化,清楚地知道清王朝正面临着前所未有的危机:1910年,全国爆发了数百起民众抗争;1911年5月,清廷推出“皇族内阁”,引发立宪派强烈不满;同月,清廷宣布铁路国有政策,激起了四川、湖北等地的保路运动。

这一切,袁世凯都看在眼里,记在心上。他深知,清廷已经风雨飘摇,自己的机会或许很快就会到来。

有一次,袁世凯与亲信幕僚聊天时,意味深长地说:“你们知道吗?朝廷就像是一条破船,现在到处都是漏洞。载沣他们,补得了东边,补不了西边。”

幕僚问道:“那大人觉得,这条船还能撑多久?”

袁世凯微微一笑:“那就要看,谁来掌这个舵了。”

在彰德的这两年多时间里,袁世凯不仅保持了与北洋旧部的联系,还广泛结交各方人物,包括立宪派领袖张謇等人。曾经对袁世凯抱有戒心的张謇,在1911年夏天专程前往彰德拜访后,竟改变了对他的看法,认为袁世凯是挽救时局的不二人选。

这一切铺垫,都在为袁世凯的复出做准备。他只等待一个合适的时机。

武昌枪声改变一切

1911年10月10日,武昌城内的一声枪响,彻底改变了中国的政治格局。

武昌起义爆发后,革命军迅速占领了武昌城。次日,革命党人宣布成立湖北军政府,推举新军协统黎元洪为都督。

消息传到北京,清廷大惊失色。10月12日,清廷下令派遣陆军大臣荫昌率领北洋军南下镇压。然而,荫昌很快发现,他根本指挥不动北洋军。

北洋军的将领们虽然表面服从命令,实际上却阳奉阴违。部队行动迟缓,借口不断。段祺瑞、冯国璋等北洋大将,都在暗中与彰德的袁世凯保持联系,听从他的指示。

冯国璋在奉命出发前,特地绕道彰德向袁世凯请示机宜。袁世凯只给了他六个字的建议:“慢慢走,等等看。”

因此,北洋军虽然装备精良、人数众多,却在战场上进展缓慢。革命军趁此机会,不断扩大控制区域。不到半个月,湖南、陕西、江西等省份相继宣布独立,清王朝的统治开始土崩瓦解。

与此同时,在北京,载沣和他的亲信们急得像热锅上的蚂蚁。他们明白,照此下去,不等革命军打到北京,清王朝就要从内部瓦解了。

10月14日,在内阁紧急会议上,大臣们一致认为,只有请袁世凯出山,才能挽回危局。奕劻亲自提议,任命袁世凯为湖广总督,督办剿抚事宜。

载沣面临着他执政以来最艰难的决定。三年前,他亲自罢免了袁世凯;如今,却要亲自请他出山。这对心高气傲的载沣来说,无疑是奇耻大辱。

然而,形势比人强。在奕劻、徐世昌等大臣的再三劝说下,载沣最终不得不低头。他咬着牙,颤抖着在任命书上盖上了摄政王的大印。

那一刻,载沣仿佛苍老了十岁。他知道,这不仅仅是请回一个政敌,更是亲手将大清王朝的兵权,交到了一个可能颠覆王朝的人手中。

袁世凯的待价而沽

10月14日,清廷任命袁世凯为湖广总督的诏书到达彰德时,袁世凯正在养寿园内与幕僚对弈。

他慢条斯理地读完诏书,脸上没有任何表情,只是轻轻地将诏书放在一旁,继续下棋。

幕僚急切地问道:“大人,朝廷终于来请了,我们何时启程?”

袁世凯摇摇头:“不急。”

“可是军情紧急啊!”

袁世凯微微一笑:“越紧急,我们越要沉得住气。”

袁世凯的淡定自有其道理。他深知,仅仅一个湖广总督的职位,远远不够。清廷给的只是一个区域性职务,而他要的,是全国的军政大权。

第二天,袁世凯向清廷回奏,以“旧患足疾,迄今尚未大意”为由,婉拒了任命。

这个消息传到北京,朝野震动。谁都看得出来,袁世凯所谓的“足疾”,不过是对三年前载沣罢免他借口的反讽。

载沣气得脸色发青,却在奕劻的劝解下不得不忍气吞声。清廷于是派徐世昌亲自前往彰德,劝说袁世凯出山。

徐世昌是袁世凯的至交好友,两人曾结为异姓兄弟。10月20日,徐世昌抵达彰德,与袁世凯闭门长谈。

“慰亭(袁世凯的字),如今国家危难,正是你大展宏图之时,为何推辞不出?”徐世昌开门见山地问道。

袁世凯叹气道:“菊人兄(徐世昌的字),不是我不愿出山,实在是难啊。三年前载沣以‘足疾’罢我官职,如今又岂是一个湖广总督就能挽回局面的?”

“那你的意思是?”

“我要的是全权。”袁世凯直视徐世昌的眼睛,“没有全权,我出山也无济于事。”

徐世昌明白了袁世凯的意图。回到北京后,他立即向载沣和奕劻汇报了袁世凯的条件:必须授予他全面的军事和财政大权。

与此同时,南方的局势进一步恶化。10月22日,湖南、陕西同日宣布独立;10月23日,江西九江宣布独立;10月29日,山西宣布独立,同一天,北洋军第二十镇统制张绍曾联合其他将领,在滦州发动兵谏,提出十二条政纲,要求清廷立即立宪。

滦州兵谏的枪口几乎直接对准了北京,载沣和清廷感到了前所未有的恐惧。

在内外交困的情况下,载沣不得不做出更大让步。10月27日,清廷连发四道诏书:任命袁世凯为钦差大臣,授予他指挥全国军队的全权;拨付内帑银一百万两作为军费;任命冯国璋为第一军统制,段祺瑞为第二军统制;同时下令召回陆军大臣荫昌,将前线指挥权完全交给袁世凯。

这一回,袁世凯终于满意了。

出山后的纵横捭阖

1911年10月30日,袁世凯离开彰德,南下誓师。他的第一站是湖北孝感,在那里设置了前线指挥部。

袁世凯的出山,立即改变了南北力量的对比。北洋军一改之前的消极怠工,在袁世凯的指挥下开始积极作战。

11月1日,北洋军攻占汉口,革命军被迫退守汉阳。袁世凯展示了他的军事手腕,但也保留了余地,没有对革命军赶尽杀绝。

他深知,此时此刻,革命军已经成为一支不可忽视的力量。单纯依靠军事手段,恐怕难以彻底平息革命。而且,对他个人而言,保留革命军这个对手,反而增加了与清廷谈判的筹码。

就在同一天,北京传来了另一个重要消息:清廷宣布解散皇族内阁,任命袁世凯为内阁总理大臣。这是袁世凯一直在等待的——真正的全国行政大权。

载沣为了挽回局势,不得不一步步交出手中的权力。11月1日的那道上谕,几乎是将整个清王朝的行政大权,拱手让给了袁世凯。

袁世凯现在身兼钦差大臣和内阁总理大臣,手握军事和行政大权,成为了清王朝实际上的掌控者。但他并没有立即回京赴任,而是在前线继续指挥作战,同时开始与革命军进行秘密接触。

11月10日,袁世凯派出的代表刘承恩、蔡廷干抵达武昌,与革命军领袖黎元洪等进行和谈。虽然这次和谈没有取得实质性成果,但它打开了南北对话的大门。

与此同时,袁世凯也在着手整顿北京的政治秩序。他首先迫使载沣辞去摄政王职务,退归藩邸。1911年12月6日,载沣正式卸任,从此不再过问政事。

这位曾经权倾一时的摄政王,在政治舞台上仅仅活跃了三年,就黯然退场。载沣的离去,标志着清王朝皇族势力的彻底失败,也为袁世凯扫清了执政的最后障碍。

现在,袁世凯可以全心全意地处理与革命军的关系了。他深知,接下来的棋局将更加复杂,不仅关乎清朝的存亡,也将决定中国的未来走向,更关系到他自己的历史地位。

南北之间的巧妙平衡

袁世凯回到北京后,展现出了高超的政治手腕。他一方面继续对南方革命军保持军事压力,另一方面则加紧和谈步伐。

1911年12月初,在英国的调停下,南北双方同意在上海举行正式和谈。袁世凯的全权代表是唐绍仪,而南方革命军的代表则是伍廷芳。

和谈桌上,双方就国体问题展开了激烈辩论。南方坚持实行共和制,清帝必须退位;北方则最初主张君主立宪,保留清朝皇帝。

然而,在私底下,袁世凯早已开始与革命军领袖进行秘密沟通。他通过儿子袁克定和亲信蔡廷干,与黄兴、黎元洪等人保持联系。

12月9日,黄兴致电袁世凯,明确表示如果袁世凯能够赞成共和,中华民国第一任大总统非他莫属。这正中了袁世凯的下怀。

对袁世凯而言,这无疑是一个极具诱惑力的提议。他既可以避免被指责为篡位,又能够成为新国家的元首。

然而,袁世凯并没有立即接受这个提议。他还要考虑北洋集团内部的不同意见,以及清王朝内部保守势力的反应。

为了向南方革命军展示自己的实力,同时也为了加强在谈判中的地位,袁世凯下令北洋军对武昌发动新一轮进攻。11月27日,北洋军攻占汉阳,武昌直接暴露在北洋军的炮火之下。

奇怪的是,袁世凯并没有乘胜追击,拿下武昌,而是下令停止进攻。这一举动让许多人感到困惑,但实际上,这正是袁世凯的高明之处。

他不需要彻底消灭革命军,只需要展示自己有这个能力就够了。保留革命军,既可以让清廷继续依赖他来应对危机,也可以让革命军明白,只有通过他,才能实现和平。

12月28日,袁世凯在御前会议上提出了一个折中方案:允许召开国民大会,决定国体问题。这个方案看似公允,实际上却是为清帝退位和共和制的建立铺平道路。

与此同时,袁世凯也开始为清帝退位做准备。他授意段祺瑞等北洋将领联名通电,要求清帝退位,实行共和。这给了清廷巨大的压力。

1912年1月16日,袁世凯在退朝回家途中遭遇革命党人的炸弹袭击。虽然安然无恙,但这次事件却让他有了充分的理由不再上朝,而是通过电报与清廷沟通。

这也给了袁世凯一个借口,他向清廷表示,革命党人在北京活动猖獗,自己的人身安全受到威胁,暗示局势已经非常危险。

在多方压力下,清廷终于开始考虑退位事宜。隆裕太后多次召集御前会议,讨论应对之策。但此时,清王朝已经大势已去。

清帝退位的历史时刻

1912年2月12日,北京紫禁城养心殿,中国历史上最后一位皇帝——6岁的溥仪,在隆裕太后的携扶下,举行了最后一次朝会。

朝会上,隆裕太后泪流满面,宣读了清帝退位诏书。这份由状元张謇起草的诏书,宣告了清王朝的终结,也开启了中国历史的新篇章。

诏书中有这样一段关键文字:“袁世凯前经资政院选举为总理大臣,当兹新旧代谢之际,宜有南北统一之方,即由袁世凯以全权组织临时共和政府,与民军协商统一办法。”

这段文字意味深长。它表明,清帝是将政权直接交给了袁世凯,而不是南方的革命政府。这为袁世凯后来担任中华民国大总统提供了合法性依据。

清帝退位的消息传出,全国各地纷纷升起五色旗,庆祝共和制度的建立。孙中山履行诺言,向临时参议院提出辞呈,推荐袁世凯继任中华民国临时大总统。

2月15日,临时参议院举行选举,袁世凯以全票当选为中华民国第二任临时大总统。

从被罢黜的“足疾”大臣,到中华民国大总统,袁世凯只用了两年多时间。这一路走来,他的每一步都计算精准,展现了非凡的政治智慧和老练的政治手腕。

回过头来看,载沣请袁世凯出山的决定,实际上开启了一系列连锁反应,最终导致了清王朝的灭亡和中华民国的建立。

如果载沣没有请袁世凯出山,历史会怎样发展?这个问题永远没有答案。但可以肯定的是,袁世凯的出山,加速了清王朝的灭亡,也改变了中国历史的进程。

值得一提的是,载沣在清帝退位后,坦然接受了这一历史变革。他闭门家居,不再过问政治,直到1951年去世。相比其他满清贵族,他的晚年相对平静。

而袁世凯则在就任大总统后,面临了新的挑战。共和制度在中国根基尚浅,各方势力明争暗斗,国家建设任重道远。这些,都是他必须面对的新课题。

历史转折点的深层思考

载沣请袁世凯出山这一历史事件,给我们留下了许多值得思考的问题。

为什么载沣在1909年能够轻易罢免权势熏天的袁世凯,而在1911年却不得不低声下气地请他出山?这其中的关键,在于局势的变化。

1909年,清王朝虽然已经危机四伏,但表面尚且稳定。载沣作为摄政王,手握皇权,自然可以随意处置一个大臣。

但到了1911年,武昌起义爆发,各省纷纷独立,清王朝的统治已经土崩瓦解。载沣手中既无可用的军队,也无应对危机的人才,只能求助于唯一有能力挽回局面的袁世凯。

袁世凯的蛰伏岁月也值得我们关注。在被罢免的三年里,他并没有真的归隐山林,而是通过各种方式保持着自己的影响力,特别是牢牢控制着北洋军。

这种“人不在朝堂,影响力却无处不在”的状态,展现了袁世凯高超的政治谋略。他知道,在政治舞台上,有时候以退为进反而是最好的策略。

南北和谈过程中,袁世凯的平衡艺术也令人叹为观止。他同时与清廷和革命军周旋,利用双方的矛盾和需要,最终实现了自身利益的最大化。

值得一提的是,在这个过程中,袁世凯尽可能避免了大规模流血冲突。他通过谈判而非全面战争实现了政权更迭,这在当时的历史条件下,无疑减少了许多不必要的牺牲。

从更广阔的视角看,载沣与袁世凯的这段恩怨,也反映了清王朝晚期满汉关系的微妙变化。随着汉人官僚势力的崛起,满清皇族不得不逐步让出权力,最终导致了王朝的终结。

载沣作为满清皇族的代表,袁世凯作为汉人官僚的代表,他们之间的博弈在某种程度上也象征着两个族群在政治舞台上的消长。

历史的发展往往是由无数个人选择共同作用的结果。载沣请袁世凯出山,本是为了挽救清王朝,却无意中加速了它的灭亡。这一历史悖论,至今仍让人感慨不已。

1912年2月的一个清晨,袁世凯站在中华民国临时大总统的就职典礼上,面对观礼人群,他的目光却飘向了远处的紫禁城。

三年前被赶出北京时,他或许没有想到会以这种方式回来。载沣的一个决定,不仅改变了两人的命运,也改变了一个国家的命运。

历史的车轮滚滚向前,载沣与袁世凯的这段恩怨,已经成为中国历史转折点上的一个标志性事件,永远留在了史册中。