咱们看清剧时,动不动就能听到某某人得授文渊阁大学士、入军机处,南书房行走,加太子太保衔,赐黄马褂,赏三眼花翎这样的字眼,估计当时会乌起码早的两眼一抹黑,心里跑过一堆问号,这是啥鬼?今天,本哈就试着帮您把这些冷知识归拢一下,让您一听官名,就知道这个人在大清芸芸官场中,到底是个什么段位?

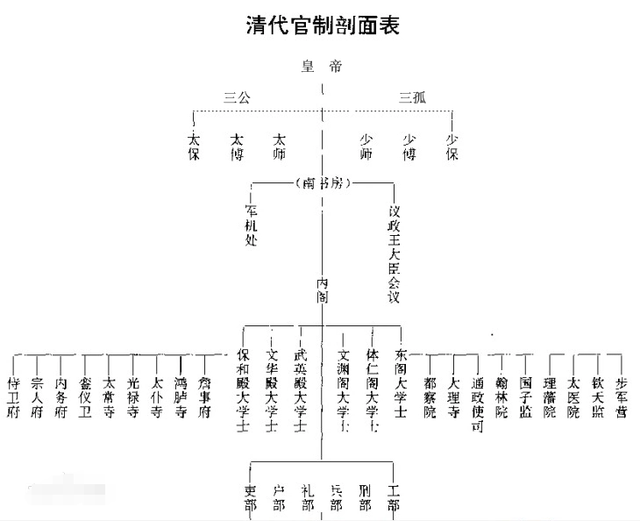

清朝大抵沿袭明朝官制,其后,历朝皇帝对明朝官制中突出的弊端进行了调整,以至于官制总体设计到了雍正、乾隆两朝,才逐步稳定下来。以乾隆为例,当时官位设置的大致样子是这样的。

清朝是封建体制的高度成熟体,所以大清官制很复杂,但拢共分3条线:皇权、中央官制、地方官制。

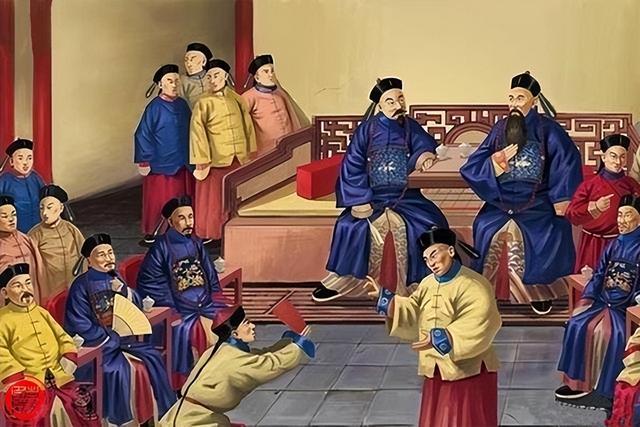

皇权:清朝集权仍然很明显皇权嘛,主要集中在皇帝身上,但掣肘的势力也有。清朝入关之后,议政王大臣会议就是其中之一。大大小小的王爷们会参与朝中大小事务,啥事也能管一管,具备相当的权力。

康熙的影视剧形象

为了应对议政王会议,集中皇权,康熙1677年设立南书房机制,“择词臣才品兼优者” 入值,称“南书房行走”,“非崇班贵檩、上所亲信者不得入”。此次,南书房成为皇权的集中的象征。而议政王大臣,在后期变体为总理王大臣制度,虽说可以参与军机处重要政务,但话语权小的太多了。

除了南书房行走,大家还经常听到上书房行走,其实上书房和政事处理没有关系,上书房是清朝皇子皇孙上学读书的地方,而上书房行走,是皇帝给这些皇子皇孙安排的师傅,这是题外话。

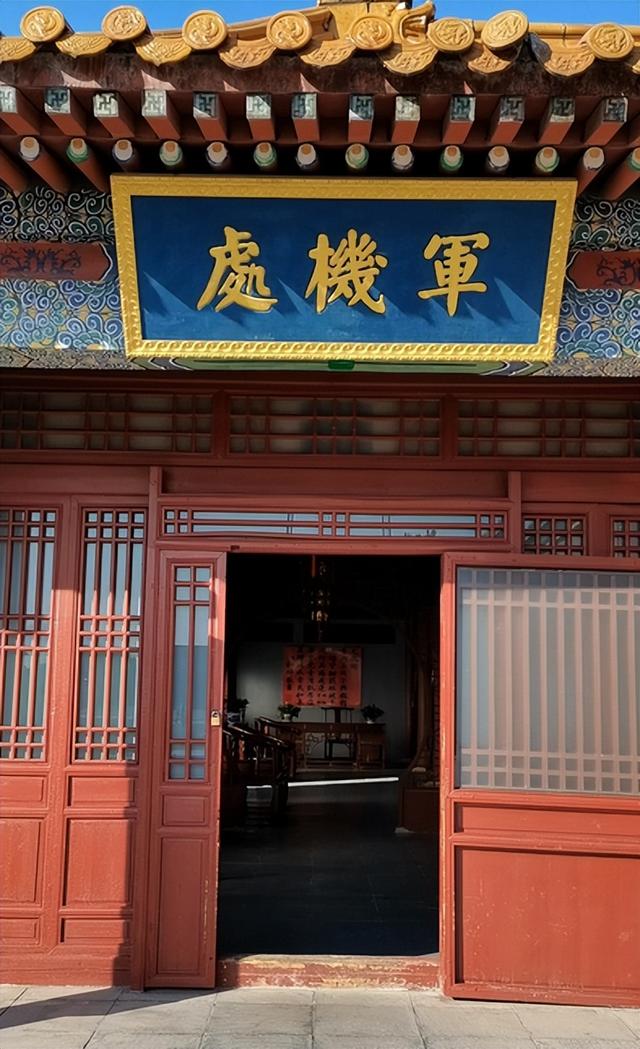

南书房之后,1727年,雍正准备对准噶尔部用兵,并于1729年正式出兵,同时设立军机处,协助他处理军务。其后成为定制,军机处替代南书房成为权力中枢,军机大臣们可以认为是皇帝的大秘。

康熙之前,除了皇帝之外,还有一位比较重要的皇权体现者就是东宫太子。但康熙之后,太子嗣立通过光明匾隐立了。自此,东宫职位也就变成了虚衔。而大家最常听到的太子太保就是这里所谓的东宫职位,包括:

正职太师、太傅、太保,正一品,太师教文,太傅教武,太保保护其安全

副职少师、少傅、少保,从一品

上面的职位属于俸禄高,但无实权的官职,东宫都没有了,有什么好玩的?但读书人一般好名,因此,这样的虚衔也颇受尊崇。

皇帝安全是必须要保证的,因此清朝设置侍卫警备机构,被称为“侍卫处”,管理皇帝侍卫、亲军,负责保卫皇帝及其近亲,守卫皇宫,引导官员觐见,稽查皇宫出入,皇帝出巡随扈保驾,驻扎行宫守卫、戒备等。头目叫领侍卫内大臣,正一品,领侍卫内大臣一般都是皇帝的心腹。比如康熙时期的索额图和雍正时期的老十三。

带刀侍卫

另外,围绕皇帝起居生活和杂务,也设置了很多的部门和官职,号称帝室部,如:

宗人府,负责管理皇家宗室事务,机构的头头一般由亲王、郡王承担

内务府,负责宫廷事务,如采购,帮皇帝管理体己银子等,道光舍不得吃蛋这个事就属于内务府放的幺蛾子。内务府头头叫内务总管大臣,官职二品。内务府自成系统,所属机构达五十处以上,职官三千余人,上三旗包衣之政及宫禁事务,全由其主管

詹事府,原本是太子的专职教育机构,在康熙之后,不明立太子,就变成翰林院等文职官员迁转了,詹事府头头叫詹事,满汉各一,官职三品

太常寺,掌管礼乐的最高行政机关,老大叫太常寺卿,正三品

光禄寺,掌管祭祀、朝会、宴乡酒醴膳馐等,头头叫光禄寺卿,从三品

太仆寺,掌管车马,头头叫光禄寺卿,从三品

鸿胪寺,掌管外宾、朝会礼仪,头目叫鸿胪寺卿,从三品

太医院,太医院归礼部管,负责医政、医疗及保健,设院使,五品官,之前看了一个片子叫《神医喜来乐》,印象中王天和好像是四品,好像有点不太合理。

中央官制:中央决策中心中央官制就是京官们的官制设计,主要分为中枢部和佐理部两类。中枢部负责日常中央地方一干政务的协商、落实,包括机构有:

内阁

内阁 ,清朝也承袭明朝的票拟制度,内阁制创宇康熙九年(1670年),承继顺治十五年(1658年)之制,“命改内三院为内阁,设立翰林院” 。至此,清代内阁之制稳定。

殿阁名称一直有所变动,以乾隆十三年为例,内阁大学士所兼殿阁为三殿三阁的具体名称是:

三殿是:保和殿、文华殿、武英殿

三阁是:文渊阁、东阁、体仁阁。

内阁大学士的品级为正一品,兼尚书衔;内阁学士的品级为从二品,兼侍郎衔,从而管理六部。

内阁领衔大学士因为是正一品,遂成为最高职位官员,犹如历代的宰相,地位极为尊崇。另外,每一大学士均有殿阁头衔,如文华殿大学士、文渊阁大学士等,有这样头衔的人往往会被尊称为“中堂”,大学士地位尊崇,“其品列皆首文班。任军机者,自亲王外,其领袖必大学士,唐、元三公尚不及也”。

六部

三省六部是自西汉以后长期发展形成的制度。三省虽因皇权和相权之争有所变化,但六部的划分,即吏部 | 户部 | 礼部 | 兵部 | 刑部 | 工部,则基本没有大变。

清代,各部主要职官的设置情况为﹕

尚书,从一品

左右侍郎,正二品

郎中,正五品

员外郎,从五品

主事,正六品

佐理部都是专职机构,处理特定的行政事务,包括:

都察院,由前代的御史台发展而来,主掌监察、弹劾及谏议。与刑部、大理寺并称三法司,遇有重大案件,由三法司会审,亦称“三司会审”。长官为左、右都御史,正二品。

大理寺,相当于现代的最高法院,掌刑狱案件审理,长官名为大理寺卿,正三品。

理藩院 ,主管朝廷外事部门的组织,理藩院设尚书满洲一人,左右侍郎满洲各一人,额外侍郎蒙古一人。

翰林院 ,置掌院学士两人,满、汉各一人,从二品。清代掌院学士无文学撰述之责,是侍读学士以下诸官的名义长官。翰林官不仅升迁较他官为易,而且南书房行走、上书房行走,例由翰林官为之,皇帝、皇子及近支王公,多蒙优待厚遇。

通政司 ,掌内外章奏和臣民密封申诉之件。俗称“银台”。设通政使,设满、汉各一人,正三品;副使,满、汉各一人,正四品。

国子监 ,总管全国各类官学(宗学等除外),归礼部管,设置管理监事大臣一人;祭酒满、汉各一人,从三品;司业满、蒙、汉各一人,从四品。

钦天监,承担观察天象、颁布历法的重任。钦天监正,相当于国家天文台台长,正五品。由于历法关系农时,加上古人相信天象改变和人事变更直接对应,钦天监正的地位十分重要。

地方官制清朝地方官职分文官、武官等几类,例如总督、巡抚、将军、提督等。清政府将中国划分成18个省级行政区,以及由军政府管辖的东北三省及蒙古、西藏、新疆等属地。 在一些地区,尤其是西南的云南、四川、贵州、广西等省份还有很多土著部落,对这些地方,政府也采用了不同于一般行省的管理规则。

每一个省级行政区还被划分成府、厅、直隶州、县。县级行政区隶属于府或直隶州。1个府由2个到6个县组成,1个道由2个以上的府组成。厅与州都是大县,直隶州虽然是小府,却不隶属于府。

督抚制度

督抚制度形成于乾隆朝,即所谓的“八督十五抚”,就是在全国共设置了8个总督,15个巡抚。清朝四川和直隶都没有设巡抚,而是通过四川总督和直隶总督管理,在其他省份则都设有巡抚。山西、河南、山东这三个跟直隶省接壤的省份,由直隶总督统管。

督抚制度成型与乾隆期

中央任命从地方最高官员到知县的一切官员。清朝规定,每位官员都要在其原籍省份之外的地方任职,且除了总督,每位地方官员的任期都不能超过3年。

总督

总督统辖一省或数省行政、经济及军事的长官称为“总督”,尊称为“督宪”“制台”“制军”等,官阶为正二品,总督是含金量极高的封疆大吏,可以称之为一方诸侯。

总督是省级行政区中级别最高的长官,同时他们还同时是副都御史,属都察院编外成员,如果拥有兵部尚书头衔,官阶为从一品。辖区内除满人驻军之外的所有军队,均由总督掌管。

除了四川总督和直隶总督,其余总督及其管辖省份如下:

两江总督:管辖江苏、安徽与江西

陕甘总督:管辖陕西和甘肃

湖广总督:管辖湖北和湖南

闽浙总督:管辖浙江和福建

两广总督:管辖广东和广西

云贵总督:管辖云南和贵州

到了光绪朝,又设置了一个东三省总督。

巡抚

巡抚与总督同为地方最高长官,巡抚掌本省军政、民政、吏治、刑狱、关税、漕政等。巡抚任用多为大臣会推后,再由天子任命。巡抚是从二品的地方大员,如果加兵部侍郎衔,则视为正二品,巡抚因为是实质意义上的统治地方,一般被当成总督的助手而不是下属。巡抚下面依次是布政使和按察使。

布政使

布政使在某些公务中担任巡抚助理,并主管财政。

按察使

按察使则为省级法官。有的省份设有主持盐税征收的盐道,以及负责公粮征收的粮道。

道台

省级以下,道台在行政上有权管辖两个以上的府,辖区内除满人之外的军事力量归其指挥。一般来说,他负责沟通省级官员和府级官员。

知府

知府是“府”一级的首脑,他负责沟通道台和县级官员。直隶州的首脑,也就是直隶州知州,其职责与知府类似,而直隶州之外的一般知州,其职责则跟知县类似。

知县

知县这个角色有着非同一般的重要性。诸多职能集中在这个官员身上,包括县长、法官、司法局长、财政局长、估税官、警长、税务局长、饥荒救济委员会主任、验尸官和道德卫士等,因此百姓将之称为“父母官”。知县下面有着一大套班子,包括书记员、征税员、巡捕、听差、狱卒和随从。他可以让下属去办理各种公务,但辖区内的所有政府行为都要由他独自负责。

风光无比黄马褂的背后皇帝出门有许多“内大臣”和“御前侍卫”随从,这些人全要穿“行褂”,帽后戴孔雀翎,还要佩刀,这些内大臣和御前侍卫所穿的行褂全部用明黄色的绸缎或纱制成,没有花纹和彩袖,他们所穿的这种“行褂”就被称作“黄马褂”。

黄马褂使用明黄色,是当时帝王专用的颜色,一般贵族或宫妃只能用“金黄色”,平民最多只能用“杏黄色”。“明黄”除皇帝外,只有为皇帝服务的人才特许服饰明黄色。因此,黄马褂是天子近侍的标志。

凡领侍卫内大臣,护军统领等,皆能穿黄马褂,清代的巡行扈从大臣,如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫什长等,皆例准穿黄马褂。

所谓“赏穿黄马褂”,就是皇帝御赐黄马褂奖赏有功的高级武将,有时也赐给统兵的文官。凡是得到的,一般都是立了卓越军功,因此,赏赐黄马褂是一种被皇帝认可功劳的荣耀之举。

赏戴花翎顶戴花翎,是清代官员装饰品。顶戴花翎虽为一体,却是“顶戴”和“花翎”两个部分。顶戴,就是官员戴的帽顶。花翎,是皇帝特赐的插在帽上的装饰品,一般是赏给有功的人或对朝廷有特殊贡献的人。清代“花翎”分两种,一是蓝翎,一是花翎。

花翎又分一眼,二眼,三眼,三眼最尊贵;所谓“眼”指的是孔雀翎上的眼状的圆,一个圆圈就算做一眼。花翎在清朝特别被人重视、向往,同时,皇帝赐给臣下花翎是非常审慎的。

福建水师提督施琅,平台后力辞靖海侯,赐戴花翎,康熙特旨许之

乾隆至清末被赐三眼花翎的大臣只有傅恒、福康安、和琳、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七人被

得到三眼花翎赏赐的大臣,在当时都被视作千古犹荣的恩宠。

结束语纵观不同的官制,都会随着历史时代的变迁产生变化,其背后的核心还是做事的人。但同时,官制本身也反映了封建王朝在驾驭权力这头巨兽时,所体现出的平衡和博弈智慧,值得后来的我们玩味和思考...