2025广州车展正式开幕,除了各种花里胡哨的智能座舱、智驾系统之外,细心的朋友会发现,车企们悄悄在固态电池领域展开了暗战。奇瑞这次带来了犀牛S全固态电池模组,东风亮出了硫化物固态电池技术,名爵更是直接把全新MG4半固态电池版摆上了展台,看样子接下来是要从卷智能转向卷能源了。

为啥车企都扎堆押注固态电池?

其实答案很简单,传统液态锂电池已经快摸到天花板了。现在主流电动车的电池能量密度大多在200-300Wh/kg,想要再往上提,安全风险就会直线上升。而固态电池的核心革新,就是把容易着火的液态电解液换成了固态电解质,这一下就解决了两个关键痛点。

对用户来说,固态电池的好处很多,比如续航能轻松突破1000公里,冬天低温续航衰减可以控制在10%以内,10分钟就能充到80%,还不用担心碰撞起火的风险。

对车企而言,在智能化配置越来越同质化的今天,固态电池成了新的技术护城河,谁先落地谁就能抢占话语权。毕竟比起加速快0.1秒,续航超千公里还安全的宣传,对消费者的吸引力明显更大。

更关键的是,这也是行业发展的必然选择。液态电池的能量密度快到顶了,想让电动车彻底替代燃油车,必须要有更先进的电池技术托底。固态电池不仅能满足汽车行业的需求,还能适配低空经济、机器人等新兴领域,可以说是一条长期主义的路线。

固态电池离我们到底有多远?

先来说答案,半固态电池已经离我们很近了,全固态电池还得等几年,但车企在宣传时为了博取关注,都会统称为固态电池。

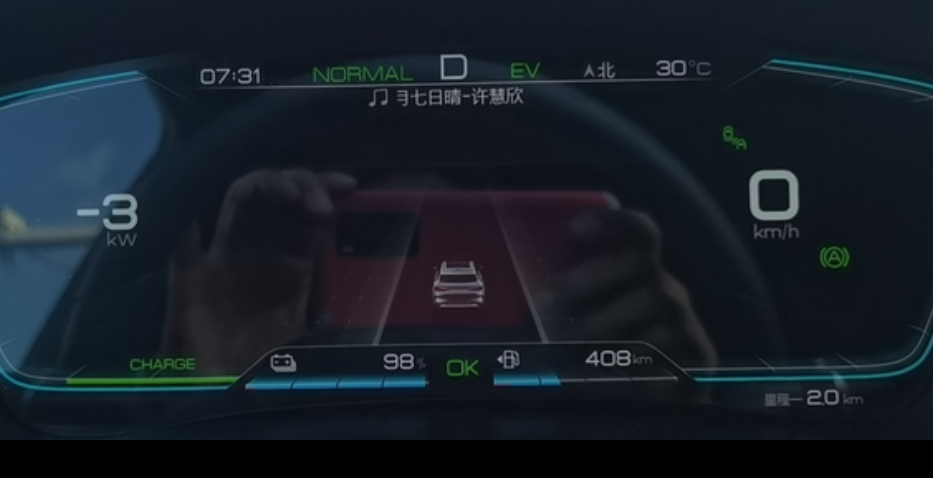

这次广州车展首发的名爵MG4半固态电池版,已经是能量产的状态。它搭载的锰基半固态电池,53.95度电就能跑530公里,冬天的补能和释能表现也进行了优化。

其实不止是名爵,蔚来的150kWh半固态电池包已经交付,比亚迪的第二代半固态电池也在今年量产装车,2025年本身就是半固态电池规模化落地的年份。

但大家更期待的全固态电池,还需要耐心等待。行业内的共识是,2027年才会迎来全固态电池的小批量装车,奇瑞犀牛S全固态电池也计划在2026年上车,2027年实现量产。

要想大规模普及,可能得等到2030年,到时候才能做到“固液同价”,普通消费者才能真正用得起。现在我们看到的全固态电池,更多还是技术展示,离大规模量产还有不少距离。

固态电池优点很诱人,瓶颈也很现实

虽然固态电池的前景看起来很美好,但现阶段还存在不少绕不开的难题,没必要过分神化。

首先是技术瓶颈没完全突破。由于全固态电池的固态电解质和电极接触不太好,就像两块干硬的面包贴在一起,离子很难顺畅通过,得靠高压设备压合才能改善。而且锂金属负极容易形成枝晶,循环寿命还达不到车规级要求,目前最好的水平也才800次左右,远低于液态电池。

其次是成本居高不下。全固态电池的核心材料硫化锂,价格是碳酸锂的40倍以上,锂金属负极的价格更是高端人造石墨负极的17-19倍。再加上生产需要全新的设备,一条1GWh的硫化物路线产线,投资就得近20亿元,这些成本最终都会转嫁到车价上。现在蔚来的半固态电池包,成本就差不多相当于一辆ET5的价格,想要普及的话,成本还得大幅降低。

最后是生产工艺难度极大。全固态电池的无隔膜叠片精度要控制在±5微米,还得用干法电极、等静压等新工艺,良品率很难保证。目前中试线的良品率只有40%-50%,远低于液态电池,这也是制约其量产的关键因素。

其实说到底,固态电池不是液态电池的“终结者”,未来很长一段时间里,两者会处于共存状态。半固态电池作为过渡方案,会先在中高端车型上普及,解决部分用户的痛点;全固态电池则会先在对成本不敏感的高端车型或特殊场景落地,再慢慢下放。

2025广州车展让我们看到了固态电池的落地曙光,但它终究不是一蹴而就的技术革命。

对消费者来说,不用盲目等待全固态电池,现阶段的半固态电池已经能改善用车体验;对行业来说,需要突破材料、工艺、成本等难关之后,固态电池才能真正走进寻常百姓家。技术迭代需要时间,我们还是多一点耐心,少一些急功近利的期待。

![成年人的世界,谁容易啊!希望注意安全,早点修好[加油]汽车交通事故](http://image.uczzd.cn/13723101651934874017.jpg?id=0)