2014年冬日,黑龙江五常市的张先生上山时发现两只受伤白狐蜷缩在雪地中,后腿鲜血淋漓。他毫不犹豫将其带回家,用纱布包扎伤口,并每日投喂食物。起初仅出于怜悯,但白狐的伤势渐愈后并未离开,反而时常徘徊在他家附近。张先生坚持为它们补充鸡肉、鸡蛋等食物,担心它们在野外难以生存,这一喂便是数月,人与狐的信任悄然建立。

四年后,一只白狐重伤复发,张先生将其安置在自家田地旁照料。痊愈后的白狐不仅留下安家,更引来伴侣繁衍后代。令人惊喜的是,这些狐狸自发承担起守护庄稼的职责:它们敏捷穿梭于田埂,捕捉啃食稻谷的老鼠与害虫。因狐狸的“勤勉工作”,张先生家的稻田多年免受鼠患侵扰,产量显著提升。为表感谢,他每日准备鸡架、狗粮甚至螃蟹等“豪华加餐”,而狐狸群闻其呼唤便蜂拥而至,俨然一支训练有素的护卫队。

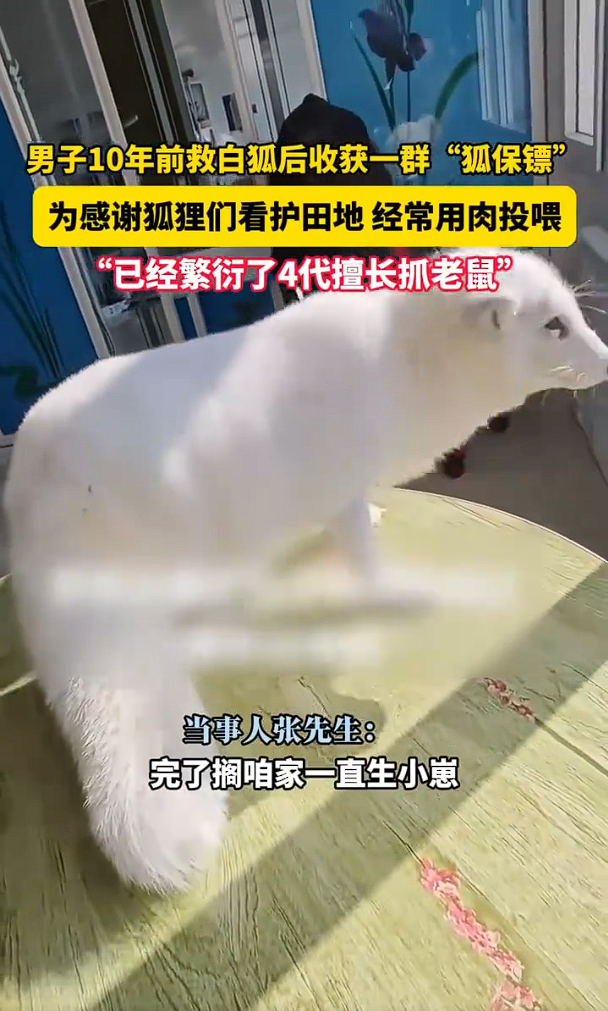

十年间,最初的两只白狐已繁衍至第四代,家族成员达十余只,毛色从纯白到赤褐不一。它们以张先生的田地为核心领地,昼伏夜出捕猎,幼崽在田埂间嬉戏成长。张先生为保障狐狸生存,甚至放弃外出创业机会,直言:“它们已是家人。”更意外的是,狐狸的存在带动了生态旅游,游客慕名前来参观,张先生的稻米也因此热销,形成“以狐护田、以田养狐”的可持续循环。

狐狸的“报恩”行为并非神话。生物学研究表明,狐属动物智商较高(相当于3-5岁儿童),具有长期记忆与情感联结能力。张先生的持续投喂使其将人类领地视为安全据点,而捕鼠行为实为领地守护的本能——鼠类既是食物,也是威胁幼崽的竞争者。专家指出,这种共生关系凸显了生态平衡的智慧:人类的善意可激发野生动物在自然链条中的积极作用。

评论列表