湘南祁阳,七里桥镇的青山绿水间,曾孕育出一位惊才绝艳的少年。1905 年,廖龄奇生于当地一户钟灵毓秀的书香世家,优渥的家境为他铺就了通往学识殿堂的道路。五岁便能出口成章、吟诗作对,七岁已将四书五经烂熟于心、倒背如流,“神童” 的赞誉在乡邻间口耳相传,成为祁阳一带的佳话。

彼时的中国,正深陷内忧外患的泥沼。列强铁蹄踏碎华夏安宁,军阀混战撕裂山河完整,风雨飘摇中的国度岌岌可危。年少的廖龄奇目睹家国沉沦,心中早已埋下报国救民的种子。他深知,空谈文墨无法挽救危局,唯有执戈上阵,方能护佑苍生。1925 年,风华正茂的廖龄奇毅然投笔从戎,凭借过人的学识与体魄,顺利考入黄埔军校第四期。

黄埔军校的熔炉中,廖龄奇的军事天赋得以充分绽放。战术、谋略、射击、格斗,几乎每科考试都名列前茅,成为同期学员中的佼佼者。毕业演习中,他更是创造了以一个连兵力击溃一个营的惊人战绩,一时间声名鹊起,成为第四期学员中的风云人物。这份耀眼的才华,却也让他陷入了非议之中。

廖龄奇向来推崇真才实学,对那些凭借关系、背景进入军校的纨绔子弟嗤之以鼻。他待人接物直率坦荡,眼中容不得半点虚与委蛇,久而久之,便被不少同学贴上了 “高傲自大” 的标签。同窗张灵甫曾私下劝他:“为人处事当圆通些,太过刚直恐遭人嫉。” 廖龄奇却不以为然:“军人当以实力立足,若要赢得尊重,便拿出真本事来,旁门左道休要入我眼。”

对他人严苛,对自己更是近乎苛刻。廖龄奇始终以最高标准要求自己,军事训练中刻苦钻研,实战演练中身先士卒。在一次次激烈的战事中,他的右臂不幸留下终身残疾,但他从未有过半分后悔,反而将这道伤疤视为革命军人的荣誉勋章。这份过人的才华与无畏的勇气,赢得了同乡兄长于济时的格外赏识。于济时嫉恶如仇、爱惜人才,两人一见如故,结下了深厚的战友情谊,这份情谊也成为廖龄奇早期军旅生涯中最坚实的支撑。

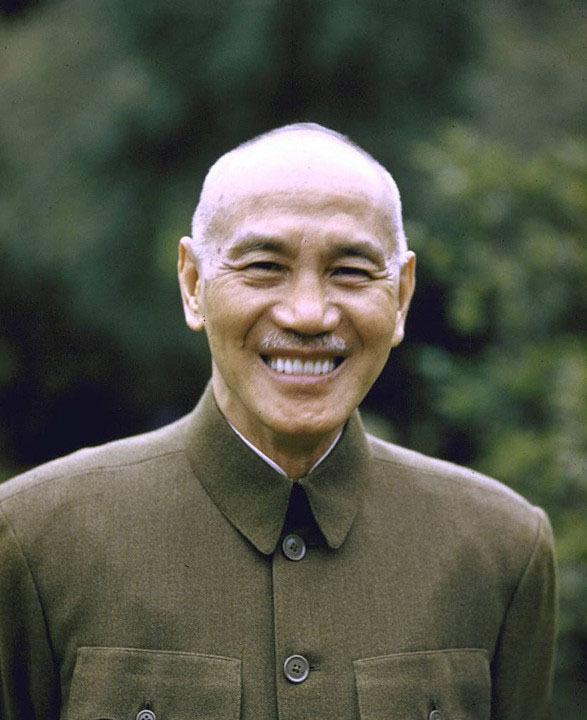

第二章 淞沪喋血,金陵死守1932 年,淞沪抗战的炮火骤然打响,中华民族的抗日救亡运动迎来关键节点。此时的于济时已升任 88 师师长,他力排众议,任命廖龄奇为麾下团长,将其视为最倚重的得力干将。廖龄奇不负所托,率领部队在战场上奋勇拼杀,一次次击退日军的疯狂进攻,用鲜血践行着报国誓言。然而,战争的残酷远超想象,于济时在激战中重伤离职,廖龄奇失去了军中最亲密的战友与靠山,心中满是悲痛与失落,但他并未消沉,而是选择坚守阵地,继续抗击日寇。

1937 年,全面抗战爆发,中华民族迎来生死存亡的危急时刻。淞沪会战中,廖龄奇所在的 88 师奉命驻守核心阵地,旅长黄梅心不幸战死沙场,军心震动。危难之际,廖龄奇临危受命,接任旅长一职。他深知,唯有以死相搏,方能鼓舞士气,守住阵地。任职当日,他向全旅官兵立誓:“今日我廖龄奇接任旅长,与诸位同生共死,日寇不退,我绝不退!”

此后的八十余天里,廖龄奇始终坚守在战斗最前线。日军的飞机狂轰滥炸,炮火密集如雨点,阵地反复易手,双方伤亡惨重。廖龄奇拖着残疾的右臂,身先士卒,带领士兵们与日军展开殊死搏斗,一次次将濒临失守的阵地夺回。他的吼声穿透炮火,成为士兵们心中最坚定的信念。尽管将士们浴血奋战,但由于敌我力量悬殊,淞沪会战最终以国军败退告终。

撤退途中,廖龄奇并未选择休整,而是马不停蹄率领残部奔赴南京,参与南京保卫战。他奉命坚守雨花台阵地,这里是南京城南的重要屏障,一旦失守,南京城将门户大开。日军集中优势兵力,对雨花台展开轮番猛攻,廖龄奇率领部队顽强抵抗,子弹打光了就拼刺刀,阵地被突破了就组织反击,每一寸土地都浸染着将士们的鲜血。

雨花台失守后,廖龄奇又率领残部赶赴中华门,与日军展开惨烈的巷战。此时的 88 师已伤亡过半,师长孙元良失踪,军令不通,两名团长先后阵亡,营连级官兵伤亡殆尽,部队陷入绝境。即便如此,廖龄奇依旧没有撤退的念头,他抱着必死的决心,率领剩余将士与日军逐街逐巷争夺。

12 月 12 日,唐生智下达全军撤退令,廖龄奇才不得不率领残部从中华门撤往下关。撤退途中,尸横遍野,血流成河,昔日并肩作战的战友倒在路边,重伤的士兵在寒风中呻吟,那惨烈的景象让廖龄奇痛心疾首。此次南京保卫战,他率领的 5000 名将士仅剩下数百人成功突围。

亲眼目睹孙元良的弃军行为,加之将士们的惨重伤亡,廖龄奇怒火中烧。他公开谴责孙元良的临阵脱逃,并撰写详细报告提交至军事委员会,以全旅官兵的名义致电蒋介石,要求枪毙孙元良,以正军纪。这份刚直不阿的举动,让他在军中声名更盛,但也为日后的命运埋下了隐患。

第三章 投奔 74 军,锋芒再露南京保卫战后,廖龄奇率领残部辗转休整,不久后便迎来了兰封会战。他再度跟随 88 师参战,奉命围歼日寇第 14 师团。战斗正值白热化阶段,师长龙慕寒却擅自撤退,导致部队部署全乱,战机贻误。龙慕寒因临阵脱逃被依法处决,此时的廖龄奇战功卓著、威望极高,本是接任 88 师师长的最佳人选。

然而,国军内部的派系斗争早已暗流涌动。宋希濂不顾众议,将 88 师师长一职交给了自己原先 36 师的旧部,同时还向军委会状告廖龄奇 “专横跋扈、诋毁长官、破坏纲纪”。这一举措让廖龄奇彻底看清了军中的乌烟瘴气,派系纠葛、任人唯亲的做法让他厌恶到了极点。他深知,88 师已再无自己的立足之地,心中满是愤懑与失望。

就在廖龄奇进退两难之际,74 军军长于济时向他抛来了橄榄枝。于济时始终欣赏廖龄奇的才华与勇气,得知他的遭遇后,当即邀请他加入 74 军。廖龄奇毫不犹豫地抓住了这个机会,毅然投奔于济时麾下。重回故友身边,廖龄奇再度恢复了往日的斗志,他深知 74 军是国府精锐,这里有施展抱负的舞台。

在 74 军的日子里,廖龄奇如鱼得水。他率领部队转战各地,在抗日战场上屡立战功,先后参与了多次重大战役。他作战勇猛,战术灵活,率领的部队战斗力极强,成为 74 军的尖刀部队,为 74 军赢得了 “抗日铁军” 的美誉。于济时对他信任有加,不断委以重任,廖龄奇的职位也一路晋升,逐渐成为 74 军的核心将领之一。

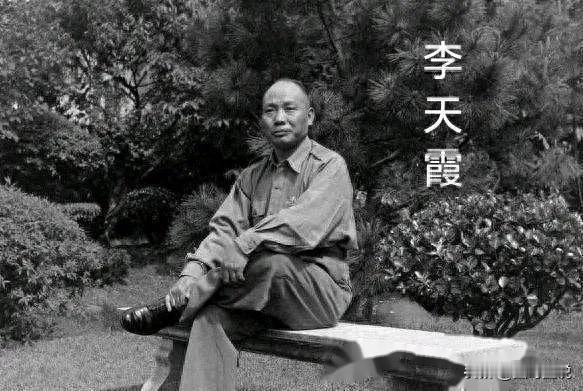

随着职位的不断提升,廖龄奇的性格却并未改变。他依旧刚直不阿,看不惯同僚之间的推诿扯皮、贪生怕死。战场上,只要发现有人消极避战、贻误战机,他总会毫不留情地当面指责,哪怕对方是同级将领甚至上级。久而久之,他不知不觉间得罪了军中不少权贵,李天霞、萧之楚等人都与他结下了梁子。

不久后,于济时离任 74 军,准备接任第 5 军军长。他深知廖龄奇在军中树敌众多,有心带他一同离开,为他谋求一个更安稳的发展环境。然而,这一提议遭到了继任 74 军军长王耀武和白崇禧的坚决反对。王耀武忌惮廖龄奇的才华与威望,担心他难以驾驭;白崇禧则早已对廖龄奇的刚直不满,自然不愿让他继续得到重用。

无奈之下,廖龄奇只得留在 74 军。他内心深知,没有了于济时的庇护,自己在 74 军的日子恐怕不会好过。廖龄奇自认军事能力不输王耀武,只不过王耀武运气更好,更懂得钻营罢了。因此,他对王耀武下达的命令时常阳奉阴违,甚至在公开场合对他冷嘲热讽,两人之间的矛盾日益加深,这也为他日后的冤案埋下了伏笔。

第四章 长沙风云,蒙冤殒命1941 年,第二次长沙会战爆发,此时的廖龄奇正逢大婚之际。新婚燕尔,本是人生最幸福的时刻,但听闻日寇再度大举进攻长沙,廖龄奇二话不说,当即告别新婚妻子,星夜奔赴前线指挥作战。他深知,国家危难之际,个人的儿女情长必须放在一旁,抗击日寇、保卫国土才是军人的天职。

此次会战中,廖龄奇率领 58 师奉命接替 26 军的防线,阻击日军第 6 师团。然而,当 58 师还未进入预定阵地时,萧之楚率领的 26 军便擅自撤离,给了日军可乘之机。日寇迅速抢占先机,夺取了前沿阵地,对 58 师形成了不利态势。廖龄奇临危不乱,当即决定临时变阵,率领部队对敌展开猛烈攻击。

经过一番激战,58 师好不容易击退了正面之敌,官兵们刚想喘口气,李天霞率领的 51 师却突然撤出了战斗。这一突如其来的举动,让 58 师瞬间失去了侧翼掩护,陷入腹背受敌的困境。与此同时,日军第 3 师团的援兵正源源不断地赶来,58 师的处境愈发危急。

廖龄奇心里清楚,此时如果选择撤退,58 师很可能会被日军包围歼灭,整个 74 军也将陷入万劫不复之地,甚至可能导致整个战区防线崩溃。危急关头,他做出了背水一战的决定,指挥部队对日军第 6 师团展开猛攻。将士们在廖龄奇的率领下,士气高昂,奋勇拼杀,经过数日激战,终于迫使日军向后撤退,58 师成功突围。

这场战斗的惨烈程度远超想象,58 师付出了半数官兵伤亡的沉重代价,部队元气大伤。而在此次会战中,74 军军长王耀武也遭遇险境,差点成为日军的俘虏。突围后的廖龄奇,将战场发生的一切如实报告给军委会,并言辞激烈地抨击了萧之楚和李天霞临阵脱逃、不顾友军死活的行为。

此时,第九战区司令长官薛岳命令廖龄奇率领 58 师前往浏阳集结待命,但廖龄奇并未执行这一命令,而是选择率军前往株洲。他做出这一决定,一方面是因为株洲的地理位置更利于收容溃散的官兵,他不能丢下那些跟随自己出生入死的弟兄;另一方面,友军部队在战场上保存实力、见死不救的做法,让他深感失望和愤慨,心中已萌生退出一线、前往陆军大学深造的想法。

此后,廖龄奇趁着部队休整之际,脱离部队回了一趟老家探亲。他万万没有想到,这个看似寻常的举动,却让他成为了众矢之的。由于 58 师未能参加此后的反攻作战,薛岳、李天霞等人便在战后军事会议上大做文章,言之凿凿地指责廖龄奇 “临阵脱逃”。

而此时,廖龄奇的直属上级王耀武却选择了沉默不语。他既没有为廖龄奇辩解,也没有如实反映战场情况。王耀武的沉默,成为压垮廖龄奇的最后一根稻草。不久后,军委会便宣布廖龄奇犯有 “临阵脱逃罪”,判处枪决。

被捕后的廖龄奇,深知自己已是必死无疑。他一生光明磊落,为国征战,从未有过半点私心,如今却落得如此下场,心中满是不甘与悲愤。在生命的最后时刻,他连夜将 58 师的财务账目清算得一清二楚,委托秘书交给军部,以证自己的清白。随后,他给新婚不久的妻子写了一封信,信中满是愧疚与不舍:“此生我对不起你,未能与你相守一生,望你日后再找良人,好生生活。”

廖龄奇的心中充满了遗憾。他身经百战,七处重伤,才从一名普通学员一步步晋升为少将师长,每一个职位都是用鲜血和战功换来的。即便右臂残疾,他也始终坚守在抗日第一线,从未退缩。如今,未经正式军法审判,便被擅自决定执行枪决,这是对一个浴血奋战的老兵最大的侮辱。他曾感慨:“我若战死沙场,便是死得其所,如今这般羞辱,不如早死在战场上痛快。”

最终,这位抗日名将未能马革裹尸,却死于自己人手中。他的死讯传出后,举国哗然。58 师的三名团长悲愤交加,均以辞职相要挟,要求为廖龄奇平反昭雪。部队中的士兵更是群情激愤,差点引发大规模哗变。迫于舆论压力和部队的不稳定因素,蒋介石不得不重启调查,但最终也只是按抗日阵亡将官给予抚恤,并未为廖龄奇彻底平反。

第五章 孤臣悲歌,体系之殇廖龄奇的一生,是铁血与悲情交织的一生。他才华横溢,从潇湘神童到黄埔俊彦,再到抗日名将,每一步都走得铿锵有力;他刚直不阿,看不惯军中的乌烟瘴气,敢于直言不讳,抨击歪风邪气;他爱国忠勇,为了抗击日寇,不惜舍弃个人幸福,浴血奋战,身负重伤也从未退缩。然而,这样一位战功赫赫的名将,最终却成为了国军体系内派系斗争的牺牲品,落得蒙冤殒命的结局,着实令人扼腕叹息。

廖龄奇的悲剧,根源在于国军内部的腐朽与黑暗。民国时期的国军,派系林立,门户之见极深,任人唯亲、排除异己的现象屡见不鲜。于济时在任时,廖龄奇有靠山庇护,尚可大展拳脚;一旦于济时离任,失去庇护的他,便成为了派系斗争的目标。王耀武的忌惮、薛岳的不满、李天霞等人的怨恨,最终汇聚成一股强大的力量,将他推向了深渊。

他的 “喷王之王” 特质,不过是刚直性格的外在表现。在那个腐败丛生、人心叵测的军中环境里,他的坦荡与正直显得格格不入。他抨击孙元良的弃军行为,是因为看不惯临阵脱逃;他指责李天霞、萧之楚的见死不救,是因为坚守军人的天职;他对王耀武阳奉阴违、冷嘲热讽,是因为不屑于溜须拍马。这份纯粹的军人风骨,在派系倾轧的泥潭中,最终成为了刺向自己的利刃。

廖龄奇的死,不仅是他个人的悲剧,更是那个时代的悲剧。在民族危亡的关键时刻,国军内部未能团结一致、共抗外敌,反而忙于内斗、自相残杀,这样的军队注定难以肩负起救国救民的重任。廖龄奇用自己的生命,揭露了国军体系的腐朽与黑暗,也用自己的悲剧,敲响了那个时代的警钟。

如今,岁月流转,硝烟散尽,但廖龄奇等抗日先烈的功绩与精神,却永远值得我们铭记。他在抗日战场上的英勇无畏,他对国家和民族的赤胆忠心,他刚直不阿的品格风骨,都成为了中华民族精神宝库中的重要组成部分。虽然他蒙冤而死,但历史终将还他清白,他的英名必将永载史册,被后人永远缅怀。

廖龄奇的悲情人生路,如同一曲慷慨悲壮的挽歌,诉说着一位铁血孤臣的忠诚与无奈。他的故事告诉我们,一个国家、一支军队,唯有摒弃内斗、坚守正义、团结一致,才能抵御外侮、走向强盛。而那些为国家和民族浴血奋战的先烈们,无论遭遇何种不公,他们的功绩都将永远被铭记,他们的精神都将永远激励着后人奋勇前行。

免责声明:资料参考360百科-廖龄奇