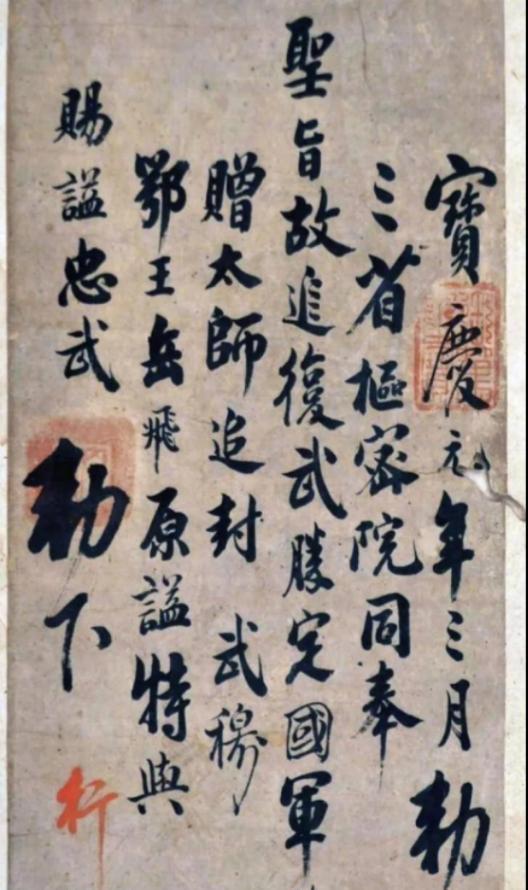

1981年,一老者途径阜阳,遇一农妇正准备剪一块纸片纳鞋底,突然,他发现纸上竟有“岳飞”名字和印章,顿时大惊,便用报纸换了过来! 1981年春天,在安徽阜阳南郊的一座普通农家小院里,一把剪刀正悬在一件顶级文物的头顶,距离将其“分尸”仅有毫厘之差,对于当时那位正坐在自家门口晒太阳的农妇来说,手中的这张纸板不过是块又黄又硬的“废料”。 它的质地厚实、透气性好,用来纳鞋底、剪鞋样是再合适不过的材料,就在她手起刀落准备将纸板剪成脚型大小的关键时刻,一位刚好路过的老人不仅用余光瞥见了纸上那个刺眼的红色印章,还隐约辨认出了毛笔写下的“岳飞”二字。 这惊鸿一瞥,让老人惊出了一身冷汗,那是见惯了风浪的收藏行家才懂的“心惊肉跳”这是一场看似荒诞却极其实用的交易,老人虽然内心掀起了惊涛骇浪,面上却还要强装镇定,生怕吓跑了“卖家”或毁了宝物。 他翻遍随身包裹,掏出了一大叠用来包杂物的新旧报纸,在那个物资并不充裕的年代,对于农妇而言,这一大摞能糊墙、能包东西的报纸,实用价值远超脚下那张写满了鬼画符的旧硬纸壳。 就在农妇喜滋滋地以为占了大便宜、乐得合不拢嘴时,这张刚刚从剪刀口下抢回来的“废纸”,被老人像捧着易碎珍宝一样护送回了家,直到专家鉴定后,这桩交易的惊人不对等才浮出水面:几张旧报纸,换回了被称为海内孤本的《追谥岳王忠武敕书》。 这不仅是一张纸,更是一段迟到了百年的沉重历史平反,虽然纸上的文字早已泛黄,但那每一个字都像是在为南宋初年的那场惊天冤案翻案,很多人将岳飞之死的锅全扣在奸臣秦桧头上,但透过这敕书背后的历史逻辑,真正的推手从来都是坐在龙椅上的赵构。 对于这位甚至有些“恐金症”的帝王来说,岳飞想要迎回被俘虏的父兄二圣,恰恰触犯了赵构维持皇位正统的底线,所以即便有了十二道金牌将战神召回,甚至用“莫须有”将其冤杀,也是为了所谓“议和”偏安一隅的政治筹码。 这封敕书的出现,实际上是后来的当权者对那段阴暗政治的一种自我修正,从宋孝宗赵眘即位开始,到宋理宗宝庆元年正式下旨,不仅恢复了岳飞的名誉,更追加了武将谥号中的巅峰荣耀“忠武”。 这在宋代以前,只有像诸葛亮、郭子仪这样扭转乾坤的人物才配享用的顶级头衔,如今落在了这封几欲被毁的敕书之上,然而比起这张纸上承载的沉重荣耀,它能够存世至今本身就是一个奇迹,其过程简直比电影还要惊心动魄。 这件宝物并非宋代原件,而是明朝颍州总兵、岳飞第15世孙岳玺找人精心抄录的副本,虽然正文是复制品,但它身上附加的价值却随着时间推移成了无价之宝,传到清代咸丰年间,岳飞第23世孙岳长龄担任颍州知府时,并没有将家传之宝束之高阁。 而是邀请了当时最顶级的名流圈子共同鉴赏,包括帝师孙家鼐、两广总督徐广缙在内的五十多位高官显贵、鸿儒文人,纷纷在这份敕书的后面留下了亲笔题跋和印章,这些原本是作为“绿叶”的后世题词,硬生生把这件副本“捧”成了集书法、印章、史料于一体的绝世真迹。 它就像一个历经劫难的幸存者,三次从毁灭的边缘擦肩而过,1922年阜阳城遭遇土匪洗劫,全城大火肆虐,是岳炜勋的祖母抱着必死的决心冲进火海,硬是将它带了出来,1939年抗日战争期间,面对日军轰炸机的狂轰滥炸,岳家人被迫将它埋进防空洞深处。 让这件脆弱的纸制品在地底躲过了烈火与硝烟,而离彻底毁灭最近的一次,就是本文开头那一幕,在特殊的历史时期,因为家道中落和动荡,它辗转流落到不识字的乡下亲戚手中,险些变成了垫在脚底的鞋样。 最终,经过阜阳文物商店的上报,乃至启功等国家级文物鉴定专家的多轮会诊,这份历经六百多年沧桑的《追谥岳王忠武敕书》终于有了定论:纸张虽是明清时期的精仿,但后面那些密密麻麻的历代名家题跋却无一是假。 文化站最终不仅向捐献宝物的老人发放了800元奖金,那位差点毁了国宝的农妇也意外获得了一笔相同的奖励,如今这张从剪刀下抢救回来的“鞋样料子”安然躺在阜阳市博物馆的展柜里,作为镇馆之宝,静静诉说着那段金戈铁马与颠沛流离并存的历史。