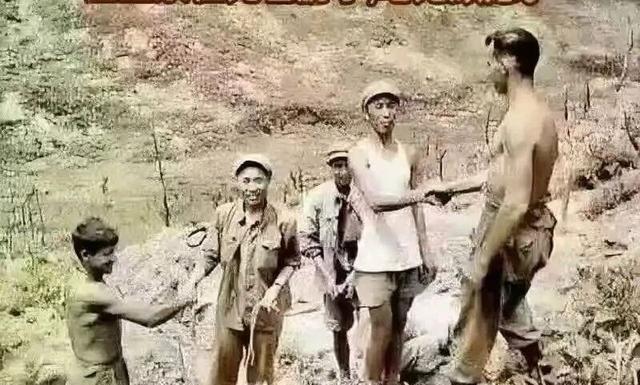

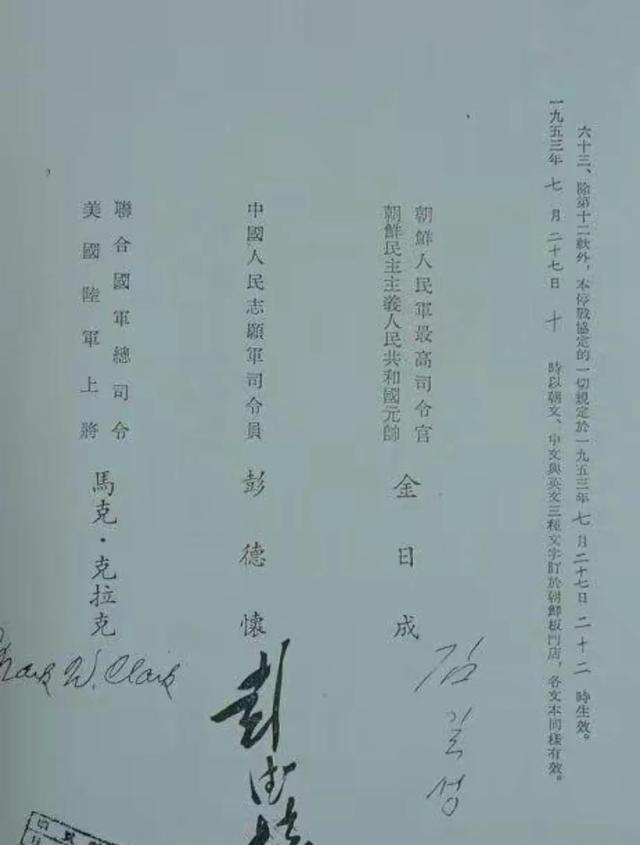

1953年,朝鲜战争结束时,中美士兵放下了手中的枪,相互握手致敬。他们脱下军装,走到上一秒还在以命相搏的对手跟前,紧紧的握在了一起。 朝鲜战争从1950年6月25日爆发,到1953年7月27日停战,历时三年两个月,造成南北双方及联合国军总计超过200万军民伤亡。这场冲突源于北朝鲜军队越过三八线南侵,联合国安理会迅速通过决议,组建以美国为首的联合国军介入。战争初期,联合国军推进至鸭绿江边,中国人民志愿军入朝作战,将战线推回三八线附近。此后,战局陷入拉锯,双方在汉城、金川等地反复争夺,消耗巨大。 停战谈判于1951年7月10日在开城启动,后移至板门店村。这座小村位于京畿道,距汉城西北约50公里,成为谈判焦点。谈判历经两年零十天,共举行157次会议,焦点集中在停火线位置和战俘遣返上。联合国军坚持以实际控制线为界,共产主义一方最初要求以三八线为准。战俘问题尤为棘手,联合国军俘获7万余名北朝鲜和中国士兵,其中许多不愿遣返。1952年10月,谈判一度中断,联合国军单方面释放部分北朝鲜战俘,引发南朝鲜总统李承晚的反对。 1953年3月5日斯大林逝世后,苏联新领导层推动和谈,中国和北朝鲜也同意战俘自愿遣返原则。这成为突破口。4月,双方启动小交换行动,交换病伤俘虏,联合国军释放6670名共产主义一方俘虏,获回684名己方人员。6月8日,双方就战俘问题达成协议:拒绝遣返者由中立国监督委员会管辖90至120天。7月27日上午10时,在板门店临时搭建的木结构建筑中,联合国军代表威廉·K·哈里森中将、北朝鲜代表南日将军、中国人民志愿军代表彭德怀相继在协定上签字。文件用英、韩、中三种文字撰写,共18份副本,规定当晚22时起全面停火。 签署过程简短,仅用10分钟,代表们未作寒暄。哈里森将军签字后,文件移交南日,南日再转彭德怀。下午,联合国军总司令马克·W·克拉克在文山里副署。协定确立军事分界线沿实际战线,设立宽4公里、非军事区。停火前12小时,双方倾泻库存炮弹,联合国军使用155毫米榴弹炮,志愿军动用122毫米和152毫米火炮,轰击持续至22时戛止。 停火生效后,前线士兵迎来罕见平静。1953年7月28日清晨,三八线附近阵地,志愿军和联合国军士兵自发走出战壕,走向分界线。这次接触未受上级命令驱使,持续仅10至20分钟,却留下历史印记。士兵们交换香烟、食品和军用品,志愿军提供大前门或飞马牌,联合国军拿出骆驼或好彩。 帽子交换尤为常见,美军鸭舌帽与志愿军棉帽互换,纽扣和领章亦被拆下递送。几名美军士兵脱去上衣,露出晒伤皮肤,志愿军战士则解开军装,只着背心。双方隔溪或铁丝网握手,动作紧握数秒。摄影师捕捉这些瞬间,照片显示士兵举烟比V字,或戴不合头盔大笑。这些举动源于长期对峙后的释放,士兵多为普通农民或工人,入伍执行命令,停火后回归本能。 此次接触反映战争中人性一面的浮现。历史记录显示,类似事件零星发生于多个前沿,如铁原和金化地区。交换物品象征互信萌芽,虽短暂,却缓解了心理压力。联合国军记录中提到,美军士兵获志愿军玉米,美军回赠苹果。志愿军方面,战士们视此为活下来后的小确幸。接触结束时,哨声响起,士兵退回阵地,铁丝网和地雷区未变,一切恢复警戒状态。 停战协定签署后,战俘交换成为首要任务。8月5日启动“大交换”行动,至12月23日结束,联合国军释放75823名共产主义一方俘虏,包括70183名北朝鲜人和5640名中国人。其中,约2.1万名中国人选择不遣返,由印度、波兰、捷克斯洛伐克和瑞士组成的中立国遣返委员会监督。共产主义一方释放12773名联合国军俘虏,包括3597名美国人、945名英国人和149名土耳其人。 交换在板门店和指定点进行,卡车运送俘虏,医护人员核对名单。过程有序,避免重大事件。小交换行动已验证机制,此次大规模操作标志协定落实。非遣返者获90天缓冲期,多数中国人选择去台湾或第三国。南朝鲜总统李承晚反对协定,曾于6月释放2.5万名北朝鲜俘虏,引发美国不满,但最终遵守。 停战后,军事分界线成为南北韩实际边界,非军事区内设联合警备区。板门店继续作为联络点,军事停战委员会定期会议,处理边界事件。1953年9月,联合安全区建成,距原村落1公里,成为外交场所。战争遗留问题未解,韩国视协定为临时,和平条约至今缺位。 国际上,停战强化冷战格局。美国加强亚洲部署,签订《美韩共同防御条约》,日本成为后勤基地。苏联和中国视协定为防御胜利,巩固东方阵营。联合国安理会决议承认停战,但未推动统一。板门店谈判经验影响后世,如越南和谈。今日,半岛紧张犹存,2018年南北首脑在此握手,重申和平承诺。