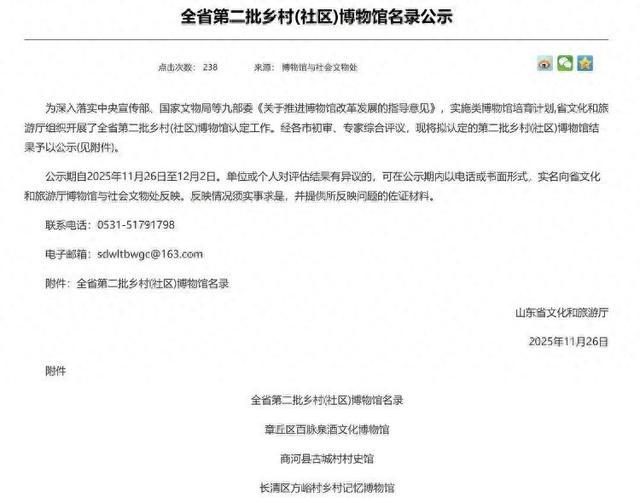

11月26日,山东省文化和旅游厅网站对外公示全省第二批乡村(社区)博物馆名录,其中大部分为扎根乡野的乡村博物馆。这一举措彰显山东对文化保护的决心,更揭示核心命题:乡村博物馆绝非仅需“建起来”,更要实现“活起来”“火起来”,让沉睡的文化资源转化为乡村振兴的源头活水。

乡村是中华文明的根基,却在城市化浪潮中面临文化断层危机。空心化导致传统技艺后继乏人,现代化冲击使民俗习俗日渐式微。一座村史馆,一部变迁史。乡村博物馆的出现与繁荣,恰如一场及时雨,为濒危文化提供庇护所,为游子构筑精神家园。然而,建馆只是起点,活馆才是关键。若博物馆沦为静态展柜,便背离了文化传承的初衷。

乡村博物馆的“活”与“火”,在于深度扎根本土。经常参观博物馆的人深有体会,千篇一律的展陈只会让文化失去生命力。真正的乡村博物馆,应当深入挖掘当地特有的历史传统、生产方式、生活习俗和精神信仰,形成独一无二的文化标识。这种特色既可以是产业特色的展现,如农业、手工业传统;也可以是历史事件的见证,如革命历史、移民历史。只有扎根于当地文化土壤,博物馆才能焕发生命力,成为村民认同感和自豪感的源泉,也能让外来者感受到真实而鲜活的乡村文化。

沂源县中儒林村村史馆

乡村博物馆的“活”与“火”,在于数字赋能与场景重构。乡村博物馆不能困于“墙内”,需用技术打破时空壁垒。这不仅包括利用VR/AR技术重现历史场景,通过数字影像记录濒临消失的传统技艺,建立线上数据库永久保存口述历史,还包括利用社交媒体平台扩大影响力,开发互动小程序增强参观体验。数字技术的应用不是简单地替代传统,而是让传统在新的媒介中获得新生,让乡村记忆以更生动、更具参与性的方式传递给当代受众。

乡村博物馆的“活”与“火”,也在于文化教育的深度融入。文化传承的关键在于人,尤其是青少年。乡村博物馆要走出“围墙”,成为开放的教育平台,与学校课程相结合,开发适合不同年龄段的乡土教育项目。更重要的是,培养当地青少年对本土文化的认同感和责任感,让他们从博物馆的参观者变成文化的讲述者和传承者。当乡村博物馆成为教育的第二课堂,文化传承就有了坚实的根基。

值得注意的是,乡村博物馆的“活”与“火”还需要创新运营机制,构建多元参与的合作体系。传统上,乡村博物馆往往依赖政府投入,缺乏持续运营能力。现代乡村博物馆应当探索“政府引导、市场运作、社会参与、村民主体”的运营模式。政府提供政策支持和基础保障,专业机构提供内容策划和管理经验,社会力量通过捐赠、志愿服务等方式参与,而村民则是博物馆的灵魂和主体。只有让村民真正成为博物馆的主人,参与决策、展示、讲解和维护,博物馆才能避免“有馆无人”的尴尬。

济南市长清区方峪村乡村记忆博物馆

乡村博物馆,是记忆的容器,更是未来的起点。当山东的乡村博物馆从“静态陈列”走向“动态传承”,我们看到的不仅是文化设施的落成,更是乡村文化自信的崛起。期待这些扎根乡土的“文化引擎”,能够真正成为凝聚人心的精神灯塔,成为乡村振兴的文化引擎,让每一个离开家乡的人,都能在这里找到归属;让每一个来到乡村的人,都能感受到齐鲁大地最本真的文化脉动。

(大众新闻记者刘兵)