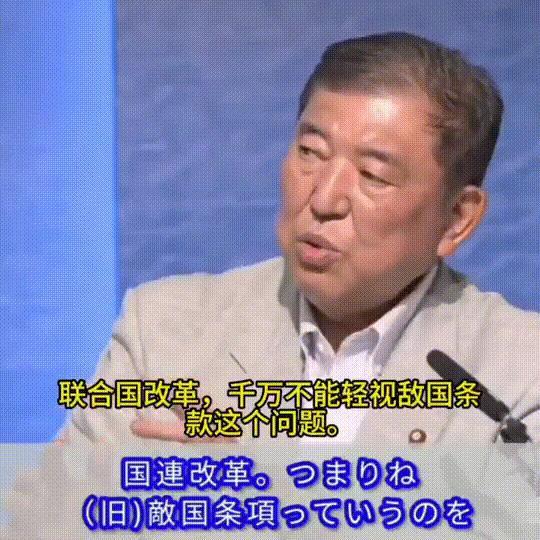

连日本前首相石破茂都亲口承认,联合国的“敌国”条款依然有效,但高市政权却不甘心,外务省“接招”说,联合国大会在1995年12月11日曾通过决议,中国驻日大使馆提到的所谓“敌对国家条款”“已经过时”,没有效力,还说中国也投了赞成票,外务省的声明还说,2005年举行的联合国首脑会议上曾有所有会员国决心从《联合国宪章》中删除对“敌对国家”的相关表述,简直就是自欺欺人。高市政府试图以假乱真,混淆视听,但为了急着扒掉“敌对国家”这身狼皮,匆忙之间已经乱了方寸。 实际上,中国政府在1995年就明确表态,“支持对宪章进行必要的适应性调整,但反对任何旨在否定二战成果、削弱对战败国约束的修改”。2005年的联大也并未形成正式决议,更未启动修改联合国宪章的程序。 一场围绕《联合国宪章》中“敌国条款”的外交交锋,正在中日之间悄然上演,而引爆这场争论的,竟是日本政坛内部一个出人意料的坦率声音。 当日本前首相石破茂公开承认这些源于二战的特殊条款在法律上依然有效时,他或许无意中撕开了一道口子,让日本政府长期以来试图掩盖的焦虑暴露无遗。 这种焦虑,源于一个简单而尖锐的现实:尽管早已是经济大国,但在国际法的框架下,日本身上依然贴着“战败国”的标签。 面对石破茂的直言,日本外务省迅速做出反应,其回应充满了急于自辩的火药味,试图用两份历史文件来证明自己早已“无罪”。 外务省抛出的第一个论据,是1995年联合国大会通过的一份纪念联合国成立五十周年的决议。他们声称,这份决议意味着“敌国条款”已经过时,并且中国当时也投了赞成票。这个说法听起来似乎很有说服力,但历史的细节往往比简单的结论要复杂得多。 那次会议的背景是冷战结束,全球对联合国进行改革的呼声高涨,中国确实投了赞成票,但中国的立场从一开始就附带了一个清晰的前提:支持对宪章进行必要的适应性调整,但坚决反对任何旨在否定二战成果、削弱对战败国约束的修改。 这就像同意讨论房屋的翻新,但绝不意味着同意拆除承重墙。日本方面刻意忽略了这一关键前提,将一场关于“如何改革”的讨论,简化成了“废除旧条款”的共识,这种选择性解读,难免让人怀疑其真实意图。 紧接着,外务省又拿出了2005年联合国首脑会议的成果文件作为挡箭牌,宣称当时所有会员国都决心删除相关表述。 然而,政治宣言与具有法律约束力的决议之间,隔着一条巨大的鸿沟。那次峰会确实表达了一种美好的政治意愿,希望世界能够翻过历史的一页。 但意愿终究是意愿,它并未转化为启动修改《联合国宪章》的任何法律程序。修改《联合国宪章》是一个极其严谨和复杂的过程,需要三分之二以上会员国、包括所有安理会常任理事国的批准。 2005年的会议,连正式的修改草案都未提出,更遑论进入实质性的法律程序。日本将一份政治姿态的文件,当作法律失效的证据,这在外交和法律专业人士看来,无异于指鹿为马。 那么,为何日本政府会如此急于摆脱这个“历史遗留”的标签呢?这背后,是其追求成为“正常国家”的深层渴望。长期以来,“敌国条款”如同一道无形的枷锁,时刻提醒着日本其战败国的身份,也为其在国际安全领域发挥更大作用设置了法理上的障碍。 对于一些日本政客而言,这身“狼皮”不仅不舒服,更是其实现政治抱负的绊脚石。这种急于“正名”的心情,可以理解,但方式却显得有些操之过急,甚至有些慌不择路。 为了证明自己已经“脱胎换骨”,不惜对历史文件进行断章取义的解读,这种做法非但无法赢得国际社会的尊重,反而可能让人对其对待历史的态度产生新的疑问。 这场争论的核心,早已超越了法律条文的字面解释。它触及的是二战后建立的国际秩序的根基,以及如何看待和继承那段历史。 中国的立场始终如一,并非要永远将日本钉在历史的耻辱柱上,而是强调任何对现有国际规则的调整,都不能动摇二战的胜利成果,不能削弱对侵略行为的约束。这既是对历史的尊重,也是对未来的负责,确保战争的悲剧不会重演。 当一个国家急于摆脱历史的束缚时,更应该反思的是,自己是否真正赢得了周边国家的信任。如果连正视历史的勇气都没有,又如何能让世界相信其能够承担起更大的国际责任呢? 这场围绕“敌国条款”的博弈,究竟是法律层面的技术性争论,还是历史认知和国家战略的深层碰撞?或许,每个人心中都有自己的答案。