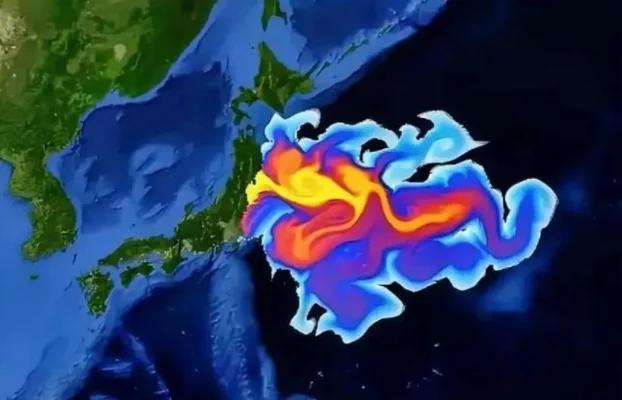

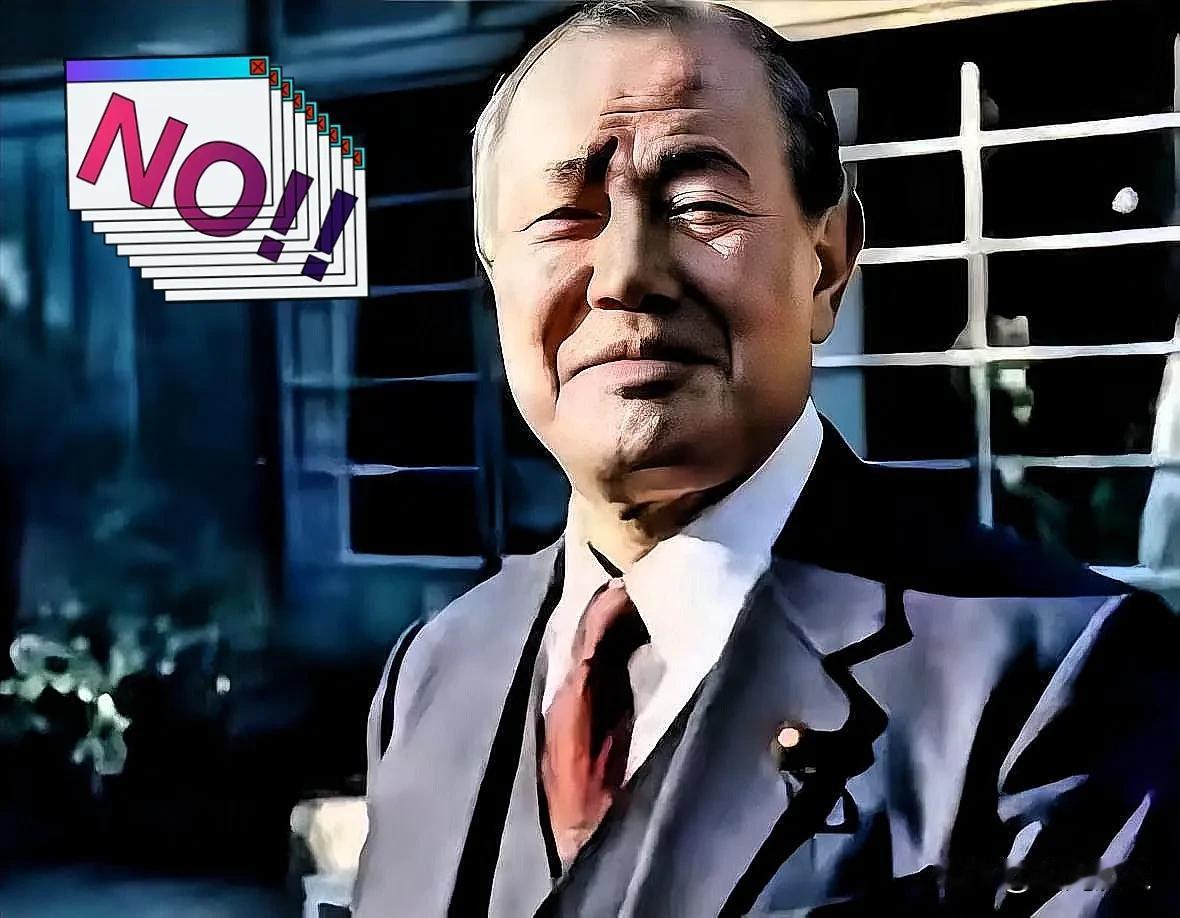

怪了,日本核污水闹得沸沸扬扬,各国都怕得要死,按理说日本海鲜早该凉透了。可两年过去,现在是2025年,全球海域污染越来越严重,日本海鲜出口竟然不愁卖了?大家难道都不怕死,还在继续吃? 日本当然没有坐以待毙。眼看中国直接关上大门,韩国等周边国家也严防死守,硬闯是没戏了。他们干脆换了个赛道,玩起了“曲线救国”,一套商业操作加公关宣传的组合拳,打得是真漂亮。 商业上的核心手段就一招:洗产地。日本企业不跟中韩市场硬碰硬,扭头就把目光放到了东南亚和欧美。比如北海道那些价格跳水的扇贝,一股脑儿全运到越南、泰国、墨西哥这些国家去。 到了那边,这些海鲜摇身一变,经过加工包装,贴上“越南制造”或者干脆标个模棱两可的“太平洋西北海域捕捞”。就这样,它们顶着第三国产品的名头,光明正大地回到了全球市场。就拿对美出口来说,扇贝这一项就多卖了1370万美元。 另一边,日本政府也没闲着。2024年,他们砸下200亿日元搞公关。首相亲自上阵,在镜头前大口吃福岛捞上来的鱼,各种官方报告翻来覆去地讲,就是想用国家信誉给产品安全打包票。这套单方面的信息输出,说白了,就是想绕开信任问题。 国际原子能机构(IAEA)那份报告,成了日本最有力的挡箭牌。报告结论是“排放浓度在安全范围内”,很多欧洲国家就信了,放松了进口限制。你看,有“科学”撑腰,生意不就好做了? 可这份“安全认证”底下,藏着巨大的信任裂痕。IAEA自己都承认,他们的评估根本没算上放射性物质在海洋生物体内长期积累的风险。这恰恰是全世界老百姓最担心的地方。 德国科学家早就研究过,像碳-14这种东西,不到两个月就能飘大半个太平洋。它们顺着食物链一层层往上爬,最后在顶端生物体内的浓度,能比水里高出几万倍!官方嘴里的“安全”,和大家心里的“安心”,完全是两码事。 最有意思的,反而是日本人自己。到今年,八成的日本民众都说自己少吃海鲜了。甚至有居民把政府和东电告上法庭,要求立刻停止排海。这股不信任的风,很快就吹向了全世界。 消费者开始用脚投票,自己保护自己。这两年,“海鲜可追溯系统”的使用率暴增了50%。人们不再傻傻地看标签,而是主动去查食物到底从哪儿来。一些高端日料店,干脆把“非日本产”当成了新的卖点。 所以,日本海鲜出口这所谓的“复苏”,根本不是什么危机过去了。它不过是利用全球化的漏洞,耍了个小聪明,给自己续了口气。这种玩法,是用长远的信誉换眼前的利益。 说到底,在全球性风险面前,我们过去依赖的那套信任体系,原来这么脆弱。当精明的策略盖过了朴素的道义,当数据无法安抚人心,真正的安全感,可能就握在我们每个消费者自己手里,藏在每一次清醒的选择与追问中。