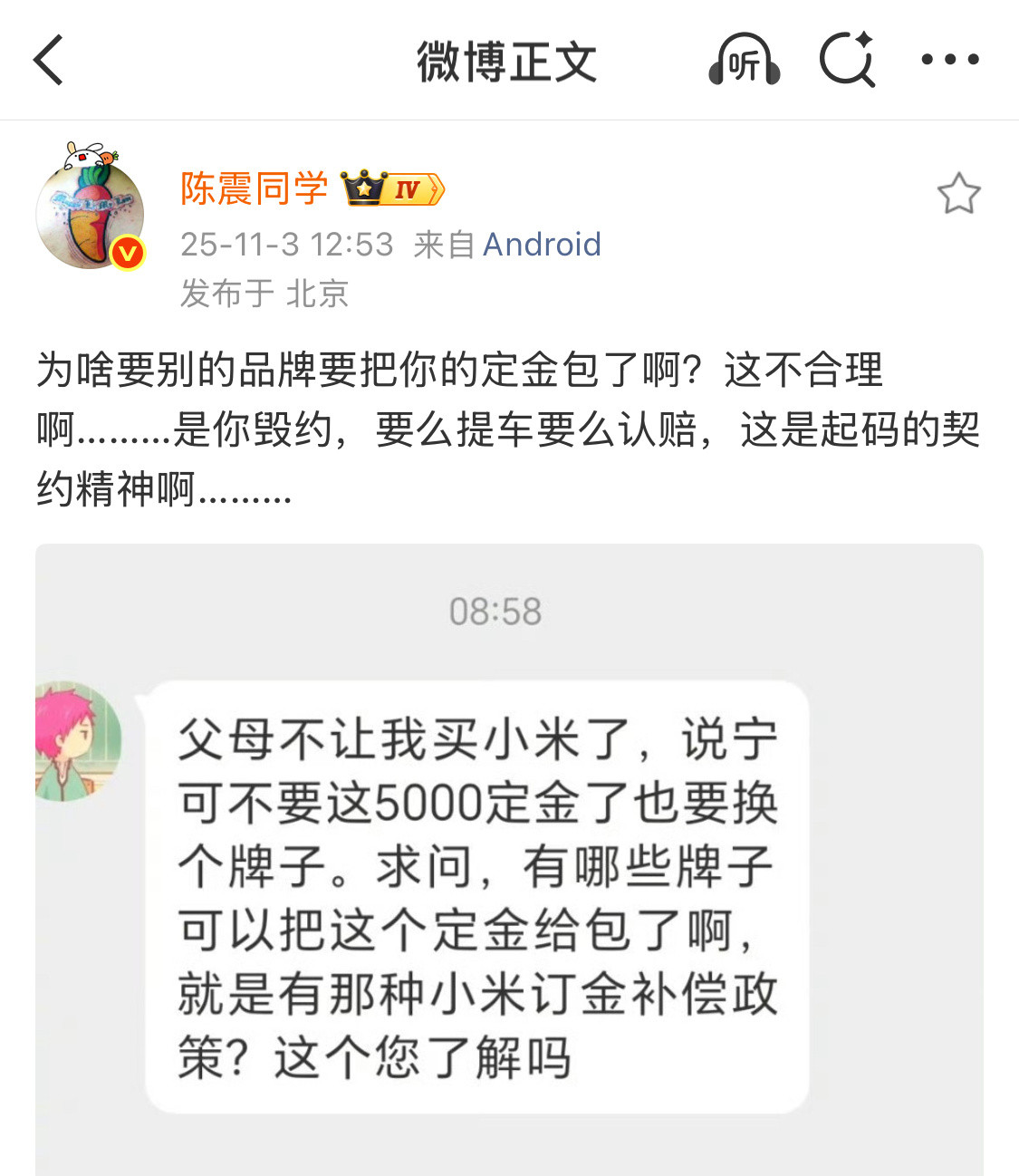

1977年,32岁女知青刘琦返城无望,嫁给一位农民。新婚之夜,她对丈夫说:“你对我好,我决定扎根农村。”不料,18年后她狠心抛下3个孩子喝农药,并悔恨地说道:“嫁给他是我这辈子的错。” 刘琦出生在呼和浩特市,作为文化青年,她在1965年加入下乡队伍,前往内蒙古五原县建丰农场。那里是广袤的田野,她把乡村当作生活新起点,投身到日常劳作中。她割麦子时双手起泡,开凿大渠时双脚冻伤。她拒绝特殊待遇,坚持与其他知青相同参与工作。乡村生活与城市差异明显,她每天面对沉重劳作,适应乡村习惯。她与其他知青共同盼望返城机会。她家族成分问题导致资格缺失。她收到哥哥来信,确认无法回城。她选择村中农民刘三海作为丈夫。刘三海曾在她扭伤脚时送她去医院。刘琦在1977年32岁时嫁给刘三海。她决定在乡村生活下去。她先后生下孩子,继续乡村劳作。她到村小学教书,获得村民认可。她面对家庭变化,坚持工作。她在乡村度过多年,经历婚姻起伏。这段经历反映了知青一代的共同境遇,他们从城市来到乡村,面对现实的考验。 知青下乡是那个时代的大背景,刘琦的故事就是其中一例。她从城市到乡村,适应过程充满挑战。农场劳作让她身体吃不消,但她坚持下来。返城政策出台后,许多人离开,她却因为家族问题留下来。这让她转向婚姻作为出路。刘三海是本地农民,两人结合后,她尝试融入当地生活。生孩子后,家庭压力增大。她教书工作带来一些收入,也让她在村里有立足之地。但婚姻问题逐渐暴露,乡村习俗影响深远。刘琦的坚持没能改变命运走向。她在农场和村里的日子,体现了知青从理想到现实的落差。许多类似故事在网上流传,显示那个年代的普遍性。刘琦的背景让她无法逃脱乡村束缚。她选择刘三海时,以为能过上安稳日子,谁知后续发展超出预期。 1977年,刘琦32岁嫁给刘三海。新婚夜,她躺在土炕上,对丈夫说你对我好,我决定扎根农村。刘三海点头回应,两人熄灯入睡。开头几个月,刘三海帮她挑水砍柴,日子虽穷,两人共同劳作田地。刘琦怀孕后,刘三海给她端饭,照顾她休息。她产下第一个女儿,刘三海抱起孩子查看。刘琦恢复后,继续下地干活。两年后,刘琦生下第二个女儿。刘三海在产房外走动,听到哭声进去,看到又是女孩,他放下孩子离开。刘琦抱女儿喂奶。刘三海回家后沉默,村人开始议论无儿子问题。刘三海疏远刘琦,不再帮家务。刘琦独自洗衣做饭,面对指责。她到村校教课,学生围她听讲。刘琦批改作业时,刘三海进门扔下农具,不说话。几年过去,刘三海常去村赌场,输钱回家砸碗。刘琦劝阻,他推她倒地。刘琦擦拭嘴角血迹,继续工作。刘琦生下第三个孩子,是儿子。刘三海醉酒归家,踢门进来,抓起刘琦衣服打她。刘琦护住孩子,身上出现淤青。暴力成为常态,刘三海酒后回家,甩手扇刘琦耳光。她倒在炕边,爬起收拾。刘琦在精神上孤单,乡村风气让她无援助。人们视无儿子初期为败者。她教书时,手颤抖写字。1995年春节前,刘三海醉归,踉跄进屋,无端生气。他抓住刘琦头发,拉她到院子,打她腹部。刘琦蜷缩地上,喘息。她走进厨房,取下农药瓶,倒入口中。农药洒落衣襟,她倒地抽搐。刘三海闻声进来,看到她垂死。她对刘三海说嫁给他是我这辈子的错。刘琦抛下3个孩子。 刘琦的婚姻从初期温和转为后期冲突。乡村重男轻女习俗让生女儿成为问题。刘三海的态度变化直接影响家庭。刘琦通过教书维持生计,但家中暴力升级。刘三海赌博喝酒加剧矛盾。她生下儿子也没改善局面。1995年事件是积累的结果。她喝农药结束一切,留下孩子。这反映了知青女性在乡村的困境。许多网上资料提到类似案例,知青嫁本地人后面临文化冲突。刘琦的故事在各种平台流传,强调婚姻的现实压力。她从下乡到结束,经历了完整过程。乡村环境让她难以融入,家庭问题推向极端。 刘琦喝下农药后,倒在厨房地上,瓶子滚落一旁。农药味弥漫屋内,她身体痉挛。刘三海站在门口,喊叫邻居。邻居赶来,抬她上炕。她脸色苍白,嘴唇发紫。村医赶到,检查脉搏,摇头表示无力回天。刘琦眼睛半睁,呼吸渐弱。这个举动控诉了18年婚姻。刘琦躺在炕上,孩子围拢哭喊。她手无力抬起。乡村男尊女卑习俗让她承受压力,家中打骂加剧困境,回城无门让她困顿。刘琦在农场劳作多年,却未融入。她教书时,学生曾给她野花。她面对暴力,无处求助。刘琦以农药结束一生。尸体裹上白布,抬出屋外。村民聚集院子,低声议论。葬礼简单,坟堆在村外田边。她的下场成为知青群体缩影。她们从城市下乡,投身乡村,却因习俗冲突和日子压力找不到出路。刘琦故事流传,提醒那段岁月。