主要内容

近期,多省市先后推出国有“三资”管理改革举措,拟充分挖掘国有资源潜力,通过统筹配置所有国有资源要素,以并购重组、证券化等方式,提升国有资源的配置效率,为破解地方财政困境提供一条新出路。上述改革动作释放了哪些信号?资产盘活成效如何?对正在谋求市场化转型的融资平台有哪些启示?

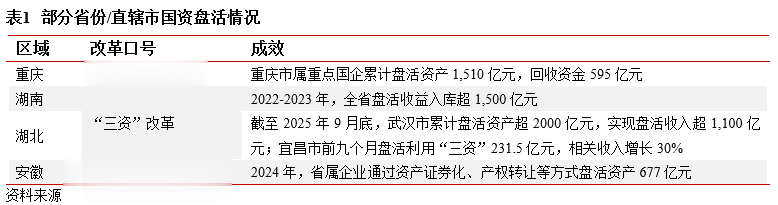

多地加力国有“三资”管理改革,国资盘活有望提速。在土地出让收入下滑的现实压力倒逼下,地方财政正处于依赖“土地财政”向经营“国资财政”转型的关键时期。这一转变由2022年国家层面关于盘活存量资产的顶层设计所引导,近年已逐步进入了系统化、常态化的新阶段,重庆、湖南等地已取得一定成效,如重庆市累计盘活资产1,510亿元,湖南省2022-2023年盘活收益入库超1,500亿元等。近期,湖北、安徽等多地陆续出台相关政策或召开相关会议,2025年10月28日公布的十五五规划建议也在加快完善要素市场化配置体制机制中提出“…全面摸清存量资源资产底数…盘活用好低效用地、闲置房产、存量基础设施”,预计后续将有更多省市加入国有“三资”管理改革。

抢抓“国资盘活”机遇,摸清家底、拓宽渠道、提质增效,完成融资平台市场化转型。国资盘活要实现财政收入的持续性,其核心绝非简单的“一卖了之”,地方国有企业作为国有资产运营的重要载体,国有“三资”改革为其转型提供了历史性机遇。融资平台可从三大路径实现突破:其一,“摸清家底,优化布局”,区域资产的全面清查往往是区域国资盘活的起点,国资系统可借此契机,对区域内资产进行专业化整合与重组,使得各城投/产投聚焦主业,提升市场竞争力,避免同质化竞争,同时优化城投/产投的资产结构,减少对低效资产的占用;其二,“拓融资渠道,重资产运营”,城投/产投应善用资产证券化等金融工具,将未来收益提前变现,拓宽融资渠道,更重要的是REITs等融资工具可倒逼企业从“资产持有者”转向“资本运营者”,关注现金流创造能力;其三,“引智赋能,创收增值”,借助市场化招商与合作,引入专业运营力量,在提升资产收益的同时,协助城投/产投学习形成自身核心竞争力,完成从“融资平台”到“城市运营商”或“产业投资商”的角色蜕变。

在积极推进“三资”改革的同时,还必须警惕潜在风险。需坚守“适度杠杆”原则,确保杠杆放大的是投资效能而非单纯债务规模;需防范资产估值泡沫,避免因对未来现金流的过度乐观预测而引发偿付危机;最关键的是,必须从根本上防范“重融资、轻运营”的倾向。融资仅是工具,转型的真正成功与否,最终取决于平台能否将盘活资金用于培育核心竞争力,实现可持续的“造血”能力,这才是市场化转型的根本保障。

多地加力国有“三资”管理改革,国有资产盘活纳入十五五规划部署,后续有望提速。近期,多省市先后推出国有“三资”管理改革举措,拟充分挖掘国有资源潜力,通过统筹配置所有国有资源要素,以并购重组、证券化等方式,提升国有资源的配置效率,为破解地方财政困境提供一条新出路。其中,2025年10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市国有“三资[1]”管理改革推进会上提到:更加深刻把握“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则,并明确“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四项处置方式。“大胆”的措辞引发了市场对地方财政转型路径的新一轮讨论。上述举措并非新近提出,2023年,时任湖南省常务副省长的李殿勋在湖南省主持“三资”改革工作时就已提及。而这均基于2022年5月国务院办公厅印发的《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》一文,该文从国家层面对新一轮国有资产盘活工作进行了系统性部署。

2022年以来,随着房地产市场进入深度调整阶段,土地出让收入规模持续萎缩,2024年其占全国财政收入的比重已不足两成,财政收支缺口如何弥补成为了中央和各地政府亟待解决的问题。为增加地方财政收入,近年中央大力推进财税体制改革,通过水资源费改税拓展地方税源,并正在推进消费税征收环节后移并稳步下划地方、优化共享税分享比例等方式扩大地方税收自主权。在中央进行顶层设计“输血”的同时,地方政府亦在主动“造血”,重庆、湖南等多地在2022、2023年就已出台相关政策,并已取得一定成效,如重庆市累计盘活资产1,510亿元,湖南省2022-2023年盘活收益入库超1,500亿元等。当前,国资盘活已逐步进入了系统化、常态化的新阶段,盘活内容趋向多元化、全面化,根据湖北省国有“三资”管理改革推进会,湖北将聚焦“土地、矿产、林业、水利、能源、数据”六类国有资源,“实物、债权、股权、特许经营权、未来收益权”五类国有资产,以及“闲置和低效”两类国有资金,最大力度挖掘国有“三资”潜力。安徽则明确将行政事业单位和国有企业的房屋、土地使用权、在建工程、股权、大型仪器设备、数据资产、保障性住房、公共基础设施八类资产,土地、矿产、水利、林业、能源五类资源,行政事业单位的财政存量资金、实有资金两类资金纳入清查和统筹盘活范围。

2025年9月24日,安徽省正式印发《安徽省推进“大资产”统筹管理总体工作方案》,实施“大资产”统筹管理部署。2025年10月28日,十五五规划建议发布,在加快完善要素市场化配置体制机制中提出“…全面摸清存量资源资产底数…完善并购、破产、置换等政策,盘活用好低效用地、闲置房产、存量基础设施”,预计后续将有更多省市出台相关政策或召开相关会议,将目光从过往依赖“土地财政”的增量扩张模式,转向运营“国有资本”的存量赋能模式,提升国有资源使用效率。

抢抓“国资盘活”机遇,实现融资平台转型升级。国资盘活要实现财政收入的持续性,其核心绝非简单的“一卖了之”,而是要通过持续运营创造长期价值。这意味着政府的功能必须从静态的“资产持有者”,转变为动态的“价值赋能者”。然而,政府单位直接进行市场化的招商、运营和产业培育存在天然局限性,既缺乏专业灵活性,又可能面临机制约束。因此,引入并依托地方功能性国有企业具有必要性,这又与正在谋求市场化转型的城投、产投类平台公司相契合。那么,城投/产投平台应如何把握这一机遇?

1、摸清家底,优化布局

“一切国有资源尽可能资产化”的前提是对区域资源、资产的全面清查,借此契机,国资系统可依据区域发展战略和各平台的功能定位,对资产进行分类甄别和结构性重组,将分散在不同主体或部门的同类资产向主业清晰、运营能力强的优势企业集中。

这种整合能带来多重效益:一方面,通过聚合资源、形成规模,可以有效降低管理成本,避免同质化竞争,并通过专业化运营提升资产的整体收益能力和市场竞争力;另一方面,对于城投/产投自身而言,能够显著优化资产结构,减少对无效、低效资产的占用,将有限的资本和管理精力集中于核心主业,从而提升资产周转率,改善财务报表质量,为后续的市场化融资、转型和可持续发展奠定基础。

2、拓融资渠道,重资产运营

“一切国有资产尽可能证券化”,城投/产投可通过资产证券化等市场化工具,将预期收益转化为当期可利用的资本,从而实现融资渠道拓宽,为项目建设和债务化解筹措资金。更重要的是,它有助于倒逼城投/产投实现从“持有资产”到“运营资本”的思维转变,将城投/产投的关注点从资产规模转向现金流创造能力。例如,基础设施REITs发行后,发行主体必须持续提升底层资产的运营效率和服务水平,以维持稳定且可增长的可供分派现金流,这将驱动城投/产投向市场化运营转型。

3、引智赋能,创收增值

城投/产投可通过与专业运营机构组建合资公司等模式,引入先进商业模式与管理体系。一方面有助于弥补企业在特定领域运营经验与资源的不足,并通过“干中学”培育自有专业团队;另一方面,还可以借助专业团队实现资产收益水平的提升,且可构建“基础收益+超额分成”等收益模式,实现国有资产保值增值。

需要注意的是,在“三资”改革过程中,必须重视风险把控与防范。首先,要把握“适度杠杆”原则,杠杆的运用应当着眼于投资效能的放大和资本回报的提升,而非债务规模的简单堆砌。其次,在当前的盘活热潮下,需警惕资产估值泡沫风险,避免因过度乐观预测基础资产的未来现金流而引发偿付危机。更重要的是,必须防范“重融资轻运营”的倾向,融资是工具不是目的,城投/产投平台需从提升资产运营效益出发,将盘活回收资金真正用于培育核心竞争力,这才是实现市场化转型的根本保障。

[1]资产、资源、资金。

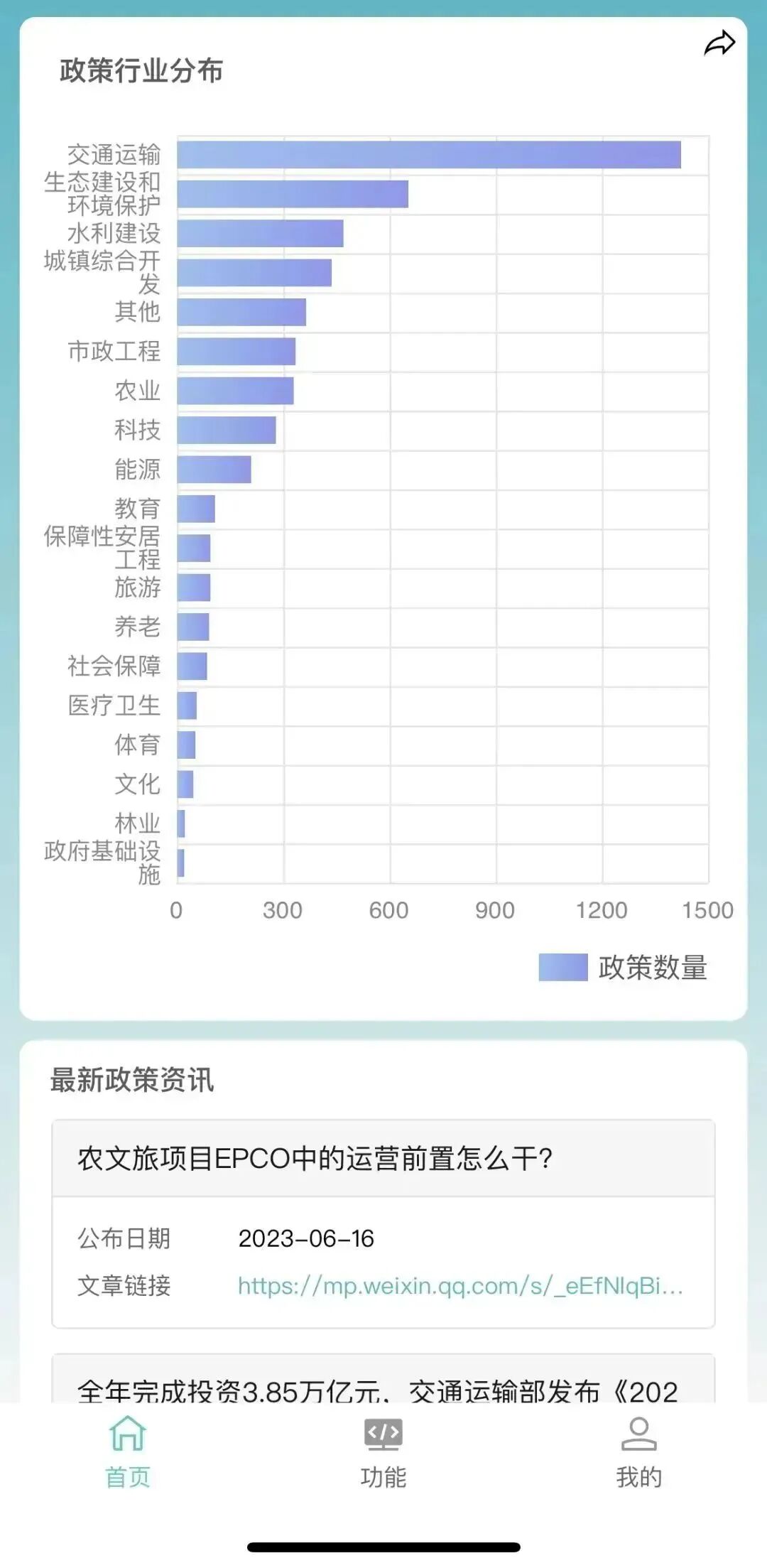

「明树云基建投融资政策」数据应用,聚焦基建投融资领域前沿政策资讯,基建政策报告,基建政策图表。

系统搭建覆盖中央和地方两级、数据实时更新的基础设施投融资政策库,涉及新基建、交通运输、乡村振兴、EOD及城市更新等相关领域热点资讯;行业重点、热点专题定期进行专项汇编,政策内容一目了然;每月推送明树基建投融资数字化专家组发布的政策报告。