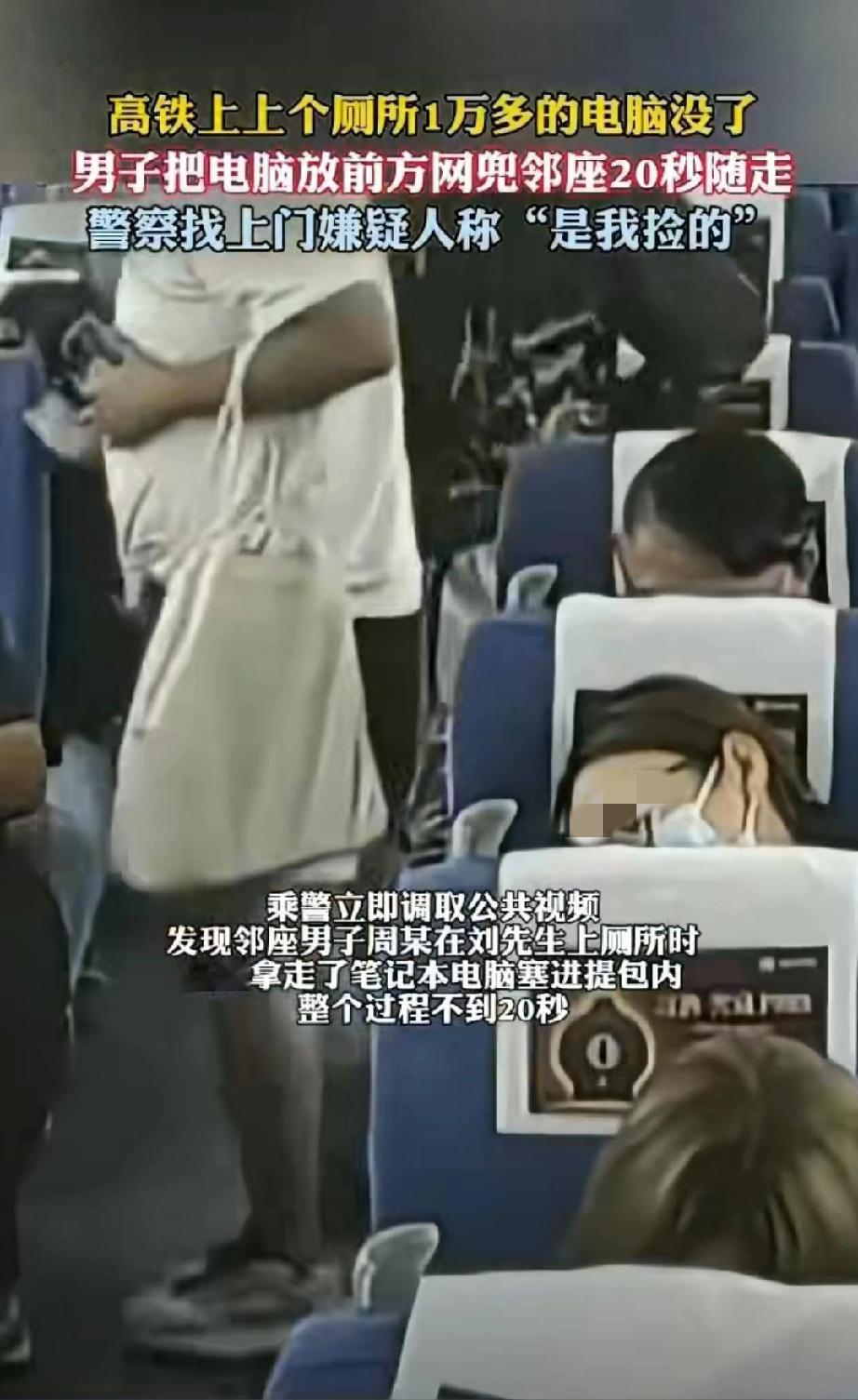

杭州西开往连云港的高铁上,旅客刘先生起身去卫生间,不过20秒的功夫,放在座位前方网兜里的笔记本电脑就不见了。这台电脑价值1.4万元,是工作用的重要设备,发现丢失后他立刻报警。乘警调取公共视频发现,邻座男子周某在刘先生离开后迅速将电脑塞进提包,整个过程行云流水,仿佛早有预谋。民警从南京赶赴上海将周某抓获时,他还在狡辩“只是捡到”,最终因涉嫌盗窃被采取刑事强制措施。 这起案件像一面镜子,照出了公共场合里人性的暗角。周某的盗窃手法堪称“教科书级”:利用邻座短暂离开的间隙,精准锁定无主物品,20秒内完成作案。这种对时机的把握,既暴露了盗窃者的贪婪,也反映出部分人对公共空间规则的漠视——在密闭的高铁车厢里,有人把“顺手牵羊”当成了“零风险”的买卖。更讽刺的是,当民警找上门时,周某的第一反应是抵赖,这种“被抓才认账”的心态,何尝不是对法律威慑的轻视? 但比盗窃本身更值得深思的,是公共场合里“物品安全”与“个人责任”的边界。高铁作为流动的公共空间,既需要铁路部门完善安保措施,也考验着每位旅客的防范意识。刘先生的遭遇并非个例,近年来高铁上遗失物品的案例屡见不鲜:有人把行李放在大件存放处未上锁,有人充电时手机离身,甚至有人因睡着被偷走背包。这些案例背后,藏着两个现实问题:一是部分旅客对“公共区域=安全区域”的误解,二是盗窃者利用“短暂疏忽”钻空子的侥幸心理。 事实上,铁路部门早已为旅客织就了一张“安全网”。通过12306 APP的“遗失物品查找”功能,输入车次、座位号就能定位失物;拨打12306客服热线,工作人员会联动沿线车站、列车长协同查找;若已离开车站,还能申请将物品转送至指定站点。这些便民措施的存在,恰恰说明“物品丢失”并非无解难题,但前提是旅客自身要提高警惕——给行李贴上明显标识、贵重物品不离视线、短暂离开时请邻座帮忙看管,这些细节能大幅降低风险。 回到这起案件,周某的落网固然大快人心,但更该引发我们对“公共安全”的集体反思。在高铁速度越来越快的今天,人与人之间的信任与边界该如何平衡?当我们在享受便捷出行时,是否也该为“安全”多留一份心?毕竟,再完善的安保措施,也抵不过每个人对自身物品的负责。 如果你是刘先生,发现电脑丢失的那一刻会怎么做?是慌乱寻找还是冷静求助?又或者,你曾在高铁上遇到过类似情况?欢迎在评论区聊聊你的经历或看法,你的每一次发声,都是在为公共安全添一份力。 (案例来源:荔枝新闻)