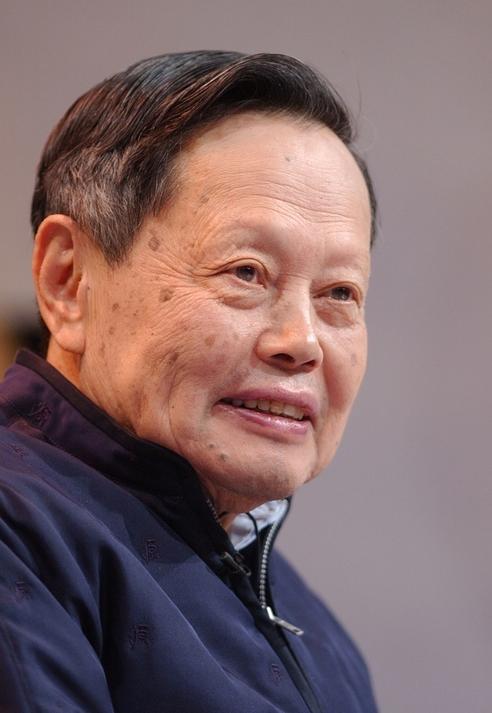

国旗加身,诋毁已至:杨振宁先生的最后一场斗争 八宝山革命公墓礼堂的哀乐尚未散去,覆盖在杨振宁先生遗体上的五星红旗依然鲜艳,一场针对这位科学巨匠的质疑风暴却已悄然掀起。 杨振宁先生的遗体告别仪式在北京八宝山殡仪馆庄重举行。这位科学巨匠安卧在鲜花翠柏之间,身上覆盖着鲜艳的五星红旗。 礼堂内哀乐低回,遗像上的杨先生目光睿智温和。夫人翁帆满眼通红地站在一侧,神情哀伤。清华师生、社会各界人士排成长龙,从白发老者到年轻学子,人们面色肃穆地送别这位科学巨匠。 01 最后的荣光:国旗下的告别 八宝山殡仪馆大礼堂中央,杨振宁先生遗体上那面鲜红的国旗格外醒目。这不仅是对一位逝者的告别,更是国家对一位科学家的最高礼遇。 告别仪式现场,悲伤与崇敬之情交织。翁帆站在家属最前面,憔悴得需要两人搀扶,她那哭肿的双眼和苍白的脸庞诉说着21年相伴后的不舍。 在八宝山殡仪馆外,民众排起千米长队,有人手拿白花,有人捧着悼念卡片,只为送杨先生最后一程。 一名清华学生穿着校服,雨打湿了衣服也毫不在意。一位四川大哥特意叫骑手送来花篮。还有路过的老人询问工作人员:“能进去鞠个躬不?就想谢谢他为国家做的事。” 02 无耻的诋毁:荣耀之后的质疑 杨振宁先生葬礼结束不到24小时,令人心寒的一幕就出现了。网络上开始有人公开诋毁他,甚至质疑他为何能身盖国旗。 这些质疑者抓住一点不放——杨振宁先生曾加入美国国籍。但他们不知道或者选择忽略的是,1964年加入美籍对杨振宁而言是痛苦抉择。 “移民即背叛”的观念深植他心中。父亲至死未完全宽恕他此事。 杨振宁先生当年为了科研不得已做出这一决定。若非美籍身份,他会被挡在美国国立实验室外。而美国提供的科研土壤,能让他深耕理论物理。 全美华人协会会长是他曾经的身份。他始终以 “中国血统的美国科学家”自居,勇敢扛起搭建中美桥梁的责任。 03 不变的中国心:跨越时空的贡献 1971年中美关系刚解冻,杨振宁立即以全美华人协会会长身份随团访华。他成为首个访华的华人科学家。 此次归国,他受到了国家领导的接见。在参与会面的名单中,他看到了一个熟悉的名字——邓稼先。这位1950年与他分道扬镳、隐姓埋名的老友,赫然排在首位。 两人相见恍如隔世。邓稼先写下“但愿人长久,千里共同途”赠予他。杨振宁看到时热泪奔涌,冲进洗手间整理情绪。 此后岁月里,杨振宁两次力劝国家重视基础科学,直接推动北大重启理论物理研究。他发起基金会资助近百位中国学者赴美深造,这些人后来都成为祖国栋梁。 04 永远的告别:共同途的承诺 杨振宁先生用一生践行了对邓稼先“千里共同途”的承诺。1986年,邓稼先确诊直肠癌晚期,杨振宁两次飞回国探望,留下两人最后的合影。 直至百岁寿辰,他仍隔空告慰老友,表示这五十年符合邓稼先的瞩望,做到了两人的“共同途”。 如今,两位科学家在八宝山重逢。杨振宁先生火化后的骨灰,将安葬在好友邓稼先的隔壁。 这对以不同方式报效祖国的挚友,终于可以再次相聚,共同长眠于祖国土地。 杨振宁 杨振宁先生曾坦言,1964年加入美籍对他而言是个痛苦的决定,父亲至死没有完全宽恕他。但在那个特殊年代,这是他继续科研工作的无奈选择。 即便如此,他始终没有割断与祖国的联系。1971年中美关系刚解冻,他立即回国,成为中美科学交流的桥梁。他帮助中国学者赴美深造,推动国内高校科研建设,晚年更是毅然回归中国国籍。 杨振宁先生去世后,官方媒体对他的高度评价已经说明了一切——在祖国心中,他是心怀家国的赤子;在世人眼中,他是横跨中西的科学桥梁。杨振宁 杨振宁,翁帆

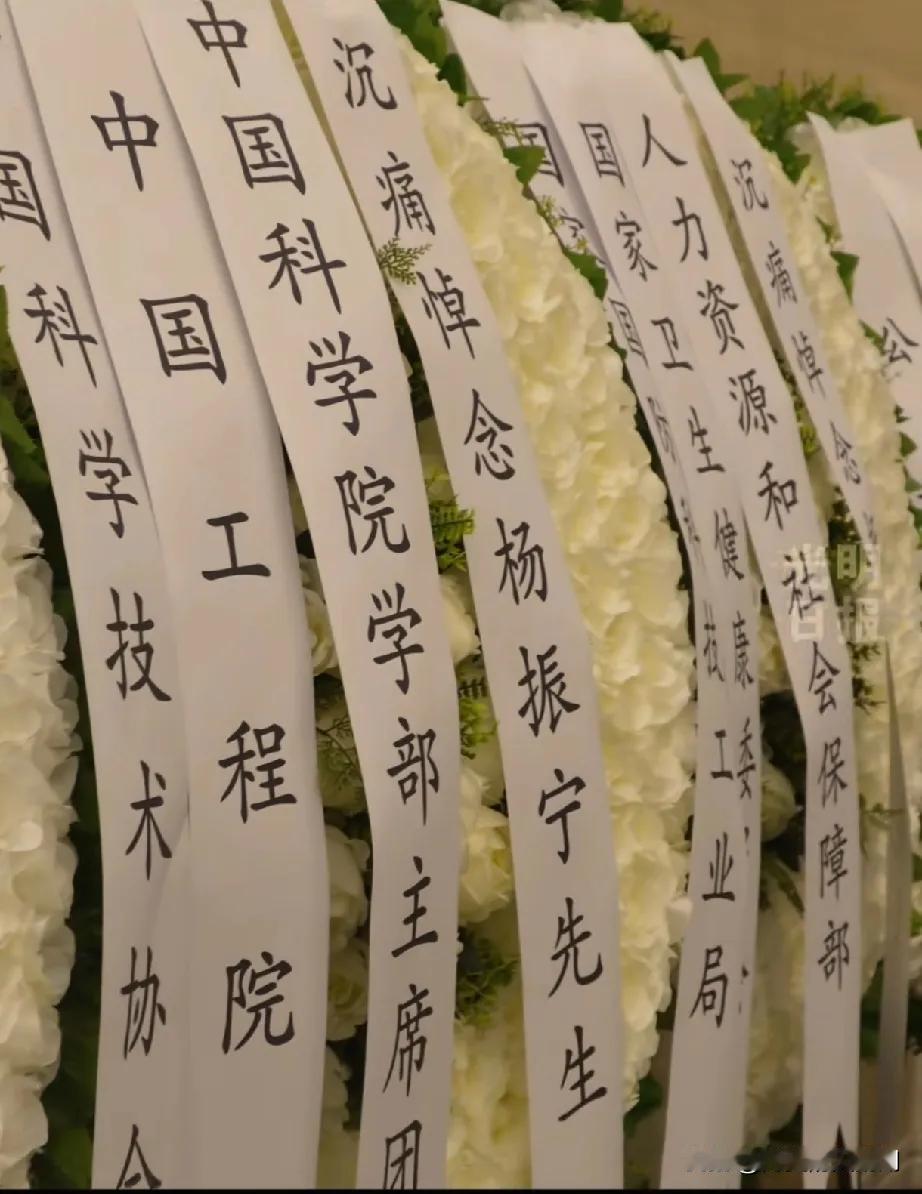

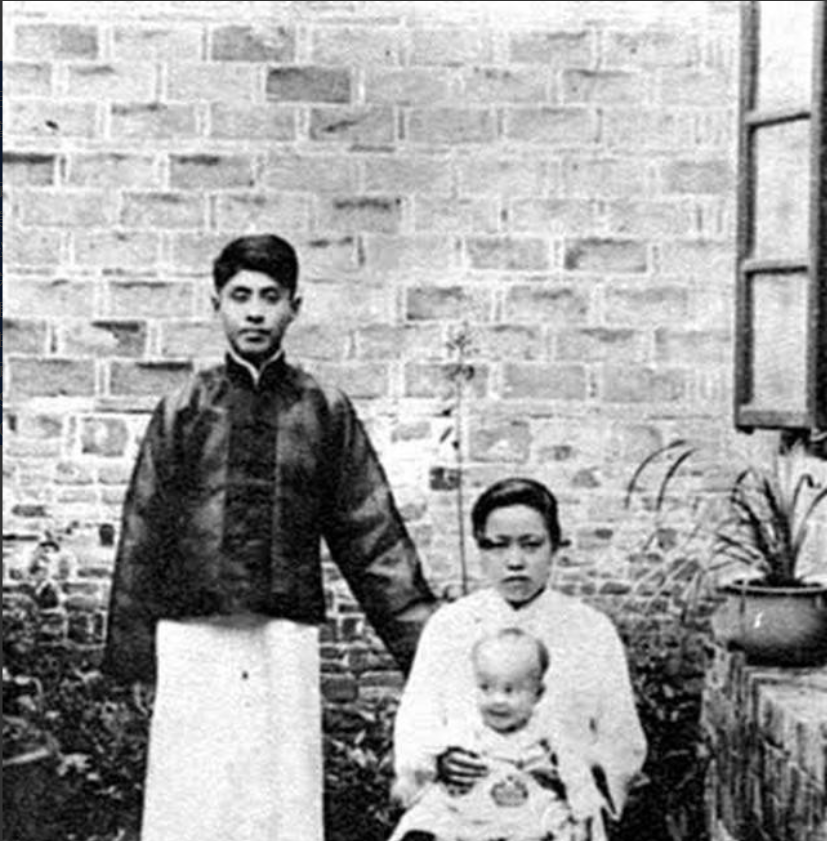

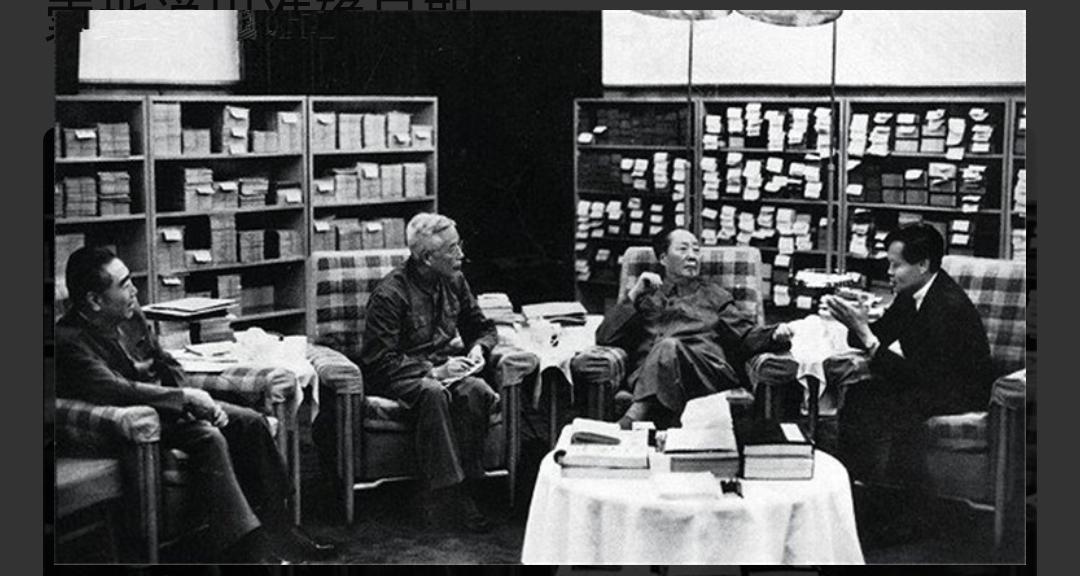

评论列表