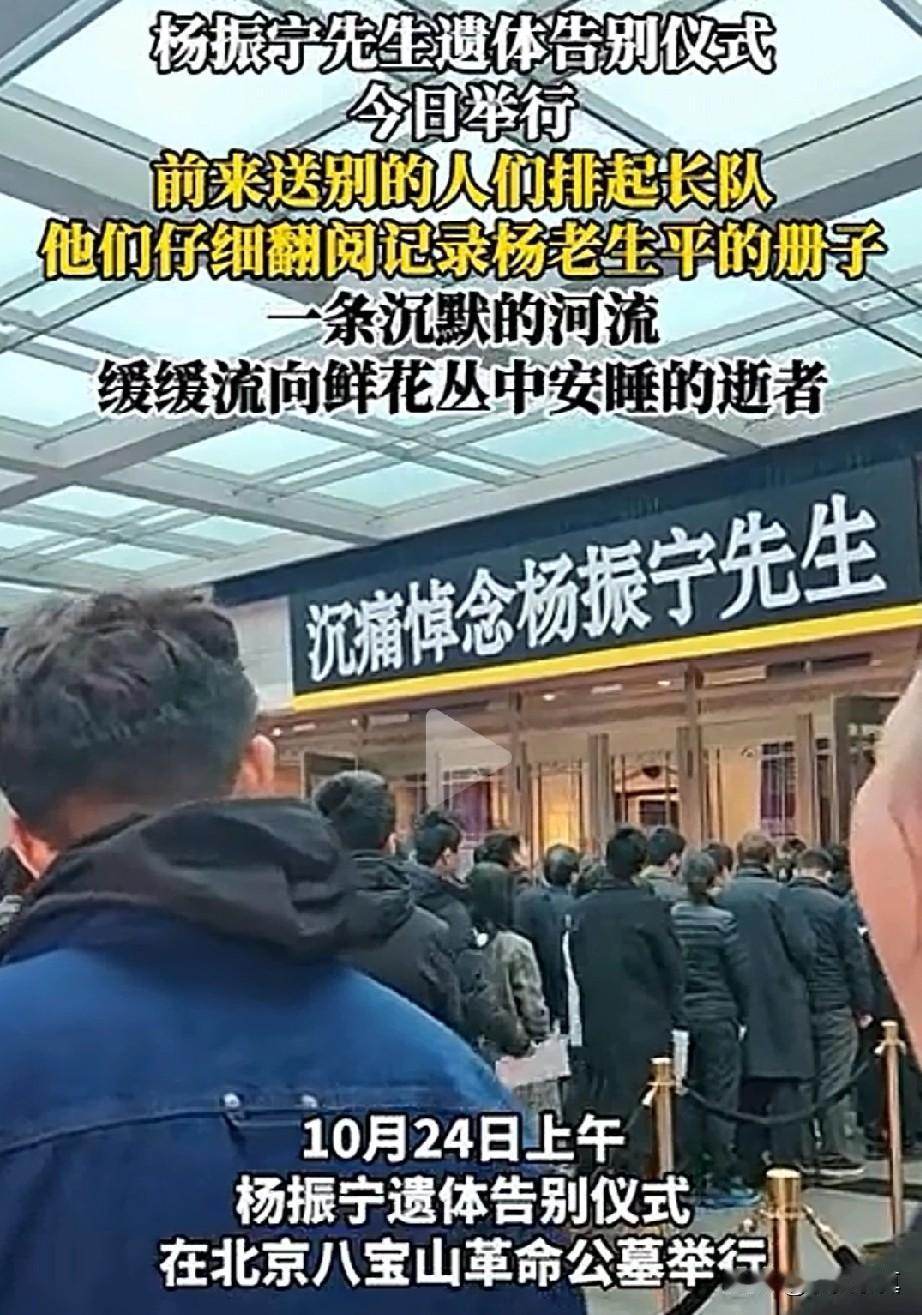

鞠躬尽碎,留名千古。长安街前送杨老,国旗伴随入八宝 10月24日的北京秋意微凉,八宝山革命公墓的停车场上,数十米长队在晨光中静静延伸。黑衣素服的人们神色肃穆,用沉默诉说着对一位科学巨匠的告别——杨振宁先生的遗体告别仪式在此举行。 三天前,这位103岁的物理学泰斗溘然长逝的消息传来,让无数人陷入悲痛。而此刻,从中国科学院的学者到清华大学的学子,从白发苍苍的老者到携女前来的博士,各界人士自发汇聚,只为送先生最后一程。 “今天不是结束,而是新的开始。”清华大学博士生陈先生的话语,道出了在场许多人的心声。这或许正是对杨振宁先生一生最好的注脚:他以“杨-米尔斯规范场论”奠定现代物理基石,用诺奖荣耀彰显中国智慧,晚年更归居清华园,以“归根居”明志,为祖国培育科研火种。他留下的不仅是与麦克斯韦方程、相对论比肩的理论,更有“宁拙毋巧”的治学箴言与“心系家国”的赤子情怀。 人群中,一位婆婆眼含热泪的哽咽更显真挚:“我特别佩服他,敬佩他。”这份跨越年龄与专业的敬意,源于先生百年人生里的人格光辉——是1971年破冰访华时的勇气,是筹建高等研究院时的奔波,是82岁仍为本科生授课的坚守。 队伍缓缓前移,秋风吹过墓园的松柏。先生曾说,自己的一生是个圆,从清华园出发,最终回归故土。如今,这枚圆满的生命年轮已然闭合,但他播下的科学种子正在生根发芽。 长队终有尽头,思念未有穷期。杨振宁先生化作星辰,而那束穿越百年的科学与爱国之光,永远照彻后来者的征途。