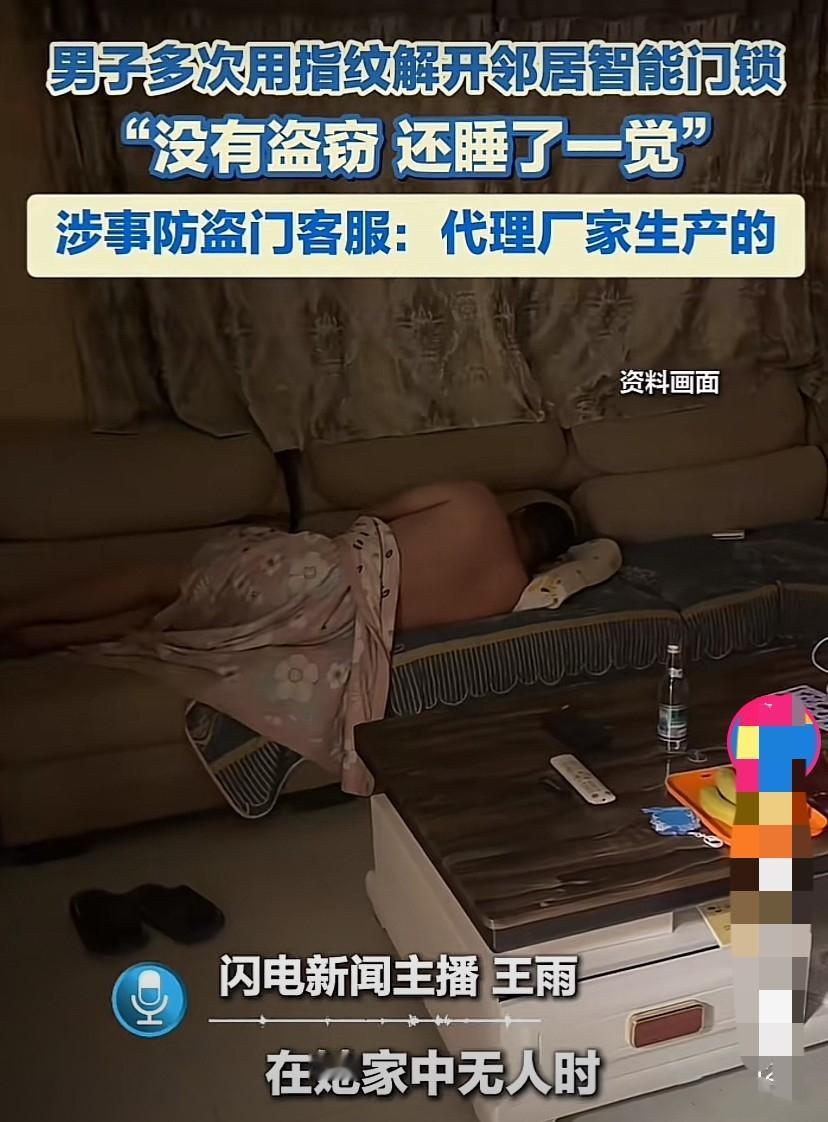

北京一女子每次回家,总能闻到一股刺鼻的尿骚味。起初她以为是宠物捣乱,直到查看家中监控后,才发现令人毛骨悚然的一幕——一名陌生男子竟多次通过指纹解锁进入她的家中,在屋里四处小便,甚至直接在床上睡觉。视频曝光后,女子震惊又恐惧,立刻更换门锁并报警。更令人不安的是,这一切的源头,竟然是她花钱购买的智能门锁系统。 据了解,这名女子于2024年购入一款带有指纹识别系统的防盗门,品牌知名、售价不低。当时商家宣传“安全高端、误识率极低”。然而这几个月来,她陆续发现家中气味异常、物品被动过,却没有任何盗窃痕迹。直到某天,她看到监控视频中一名男子轻车熟路地推门而入,还自顾自地在屋里活动。视频显示,男子没有破坏门锁,只是直接用手指按了一下——门就开了。 女子立即报警并联系商家更换锁具,同时在社交平台发文曝光此事。涉事防盗门品牌回应称,门锁是代理厂商生产,系统存在一定“误识率”,若指纹非常相似,确实可能被“错误识别”。厂家表示将回收该锁进行检测。客服解释称,“误识率”是系统错误地将他人指纹识别为主人指纹的概率,根据国家标准《GA374-2001电子防盗锁通用技术条件》,误识率只要不超过0.1%就算合格。 网友对此炸开了锅。有人直呼:“太恐怖了,这还是安全门吗?”也有人调侃:“有的智能锁连自己家都进不去,它这锁反而太‘智能’了!”更多人担心,智能锁的“智能”,是否反而成了安全隐患? 从法律角度看,如果检测结果显示该锁的误识率超过国家标准,那么厂家就存在产品质量问题,女子有权依法维权。根据《消费者权益保护法》第55条规定,经营者提供商品或服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿,金额为购买价款的三倍。若女子能证明该锁存在严重质量缺陷,厂商不仅应退货,还可能需要赔偿损失。根据《产品质量法》第40条,产品存在缺陷造成损害的,生产者应承担侵权责任;如属销售方导致的,销售方亦需承担相应责任。 但更关键的问题在于——那个反复进门的男子,是否已经违法?答案是肯定的。虽然他没有盗窃,但他的行为触犯了法律底线。根据《治安管理处罚法》第40条规定,非法侵入他人住宅的,处5日至15日拘留,并处200元以上1000元以下罚款。若情节严重,还可能触犯刑法第245条:非法侵入他人住宅,处3年以下有期徒刑或拘役。该男子多次进入他人住宅,在屋中乱尿、睡觉,严重侵犯了他人的隐私权与居住安宁权,公安机关完全可以依法对其刑事立案。 不仅如此,该男子的行为还侵犯了女子的人格尊严与名誉权益。《民法典》第990条明确规定,侵害人格权的,应承担停止侵害、赔偿损失、赔礼道歉等责任。女子可以要求其承担民事责任,并请求精神损害赔偿。这类行为不仅是“恶心”,更是对个人私生活空间的非法侵扰。 值得注意的是,尽管问题出在门锁,但法律不会自动豁免厂商的安全义务。《民法典》第1202条规定,因产品存在缺陷造成他人损害的,受害人有权向生产者或销售者请求赔偿。如果厂商明知产品有误识风险却未明确提示,属于未履行安全告知义务,也应承担连带责任。这意味着,哪怕锁具符合“合格标准”,只要厂商未向消费者清楚说明可能的风险,也可能要对由此造成的损害负责。 这一事件也给广大消费者敲响警钟。智能门锁确实带来便利,但再先进的科技,也并非百分百安全。指纹锁的安全性取决于算法精度、数据加密与防伪设计。若厂家使用低成本芯片或简化验证机制,就极易出现“误识别”或“破解”的漏洞。部分品牌甚至外包生产,质检环节流于形式,导致安全标准形同虚设。 业内人士提醒,消费者在购买智能锁时应注意三点:一是选择获得公安部检测认证的正规品牌;二是查看包装上是否标注防伪码及检测编号;三是购买后及时更改出厂密码、绑定手机端监控,并避免单一指纹识别,建议开启多重验证模式,如“指纹+密码”或“指纹+人脸识别”。此外,定期检查门锁系统更新,防止软件漏洞被利用。 而对于厂商而言,智能安全设备不是噱头,更不是“卖点式营销”。它承载的是公众的安全信任。一旦出现安全漏洞,损害的不仅是一位消费者的利益,更是整个行业的信誉。企业应主动承担社会责任,加强出厂检测与售后响应,建立可追溯的质量责任链,让每一把锁都能经得起检验。 指纹锁本该守护安全,却成了陌生人开门的钥匙;科技让生活更智能,却不能让我们失去警觉。智能可以出错,但守法与责任不该出错。毕竟,真正的安全,不在门上,而在人心与法律的底线里。

![iPhone17Pro的受害者出现了真笑死了[捂脸哭]手机壳都能把镜头磨成这样,无](http://image.uczzd.cn/9663601990036375380.jpg?id=0)