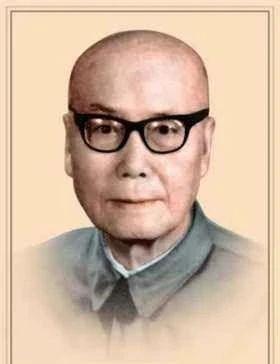

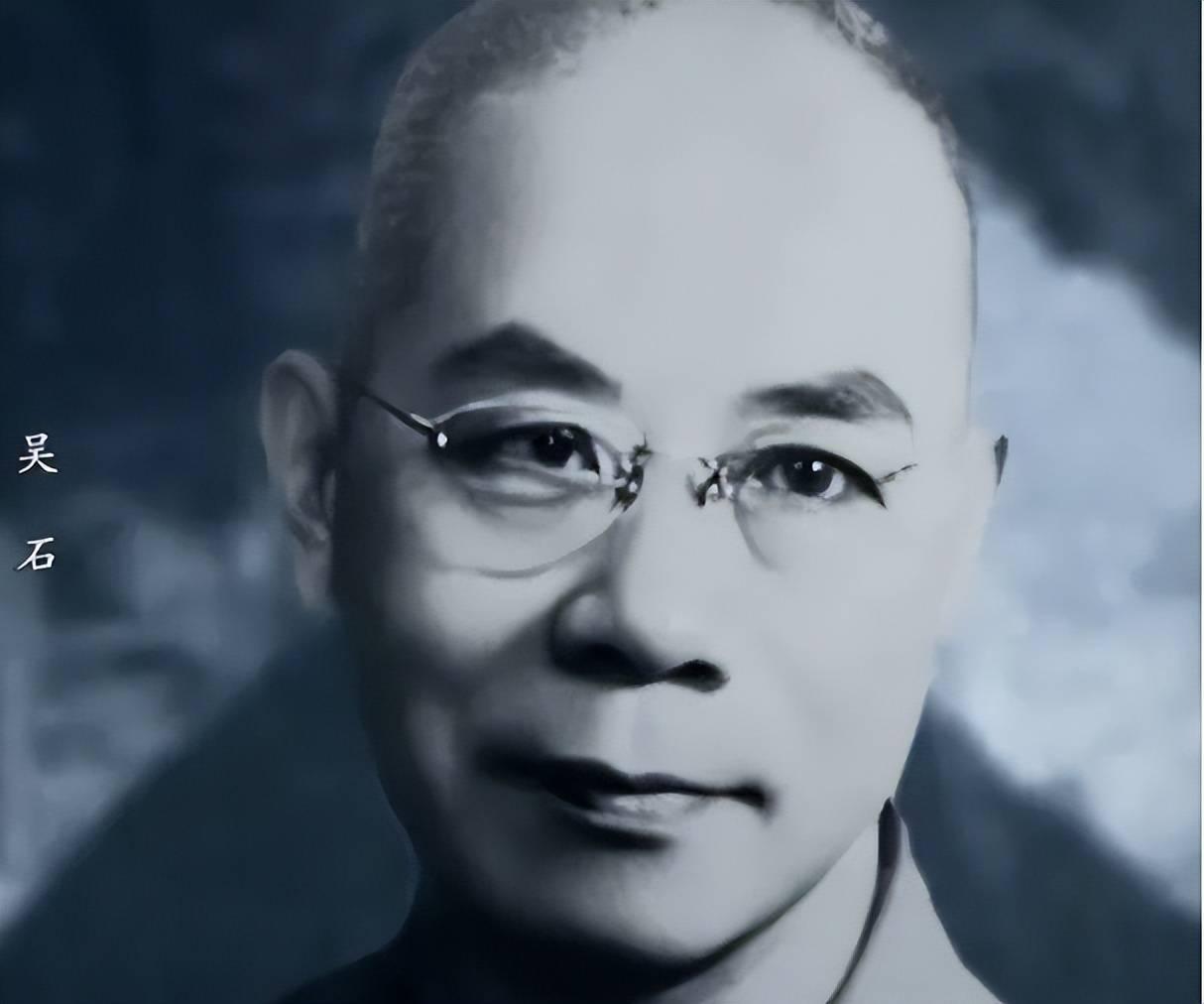

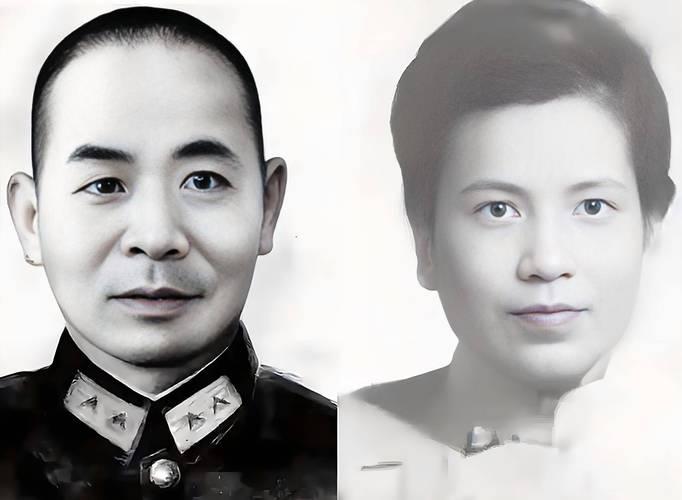

吴石将军被抓后,同监狱后来又进来一个人,他的名字叫刘建修,刘建修在2009年回忆了这一段往事,并曝光了吴石将军在监狱的吃饭和受刑处境。 夜色压在台北上空,空气里有股令人不安的静。1950年的初春,政局骤变,间谍、叛徒、密报成了岛上最敏感的词。就在那段风声最紧的日子,一名老将军被悄悄押进看守所。门锁“啪”地一响,沉重的命运就此落下。那人,正是曾任国防部参谋次长的吴石。多年后,一个名叫刘建修的狱中青年,在自己的回忆里重新拉开那扇铁门,把尘封的往事带回人间。 1949年,国共局势急转。吴石随军赴台,被安排进入核心幕僚系统。表面风平浪静,暗线却早已牵动两岸。情报往来被切断,疑心与恐惧在军中蔓延。台湾当局的情报部门突然掌握一条线索,指向“国防部高层有人暗通匪谍”。蔡孝乾被捕后供出一串名字,吴石名列其中。档案被封,行动组连夜出动,一场针对高层的肃清行动悄然展开。 1950年3月1日,台北夜雨未歇,特务车辆驶入吴宅。灯灭门闭,一声闷响之后,吴石被带走。没有审讯记录流出,只留下家人惊惶的面孔。军方封锁消息,舆论空白,外界只听到一句模糊通报——“查获共谍潜伏”。这时的他,已被押入“南所”看守所,编号替代姓名,铁门替代世界。 数日后,一个年轻人被推进同一牢房。刘建修,邮电局职员,卷入所谓“邮电案”,连夜抓捕。入狱那天,他记得狭小牢房里那位沉默的中年囚徒:头发已花,手背布满青筋。没人告诉他那是谁,直到一个狱卒小声嘀咕:“参谋次长,也落这儿来了。”空气里瞬间多了股压抑的敬畏。 刘建修回忆,牢房潮湿,墙皮剥落,铁碗里的饭混着沙。吴石端起碗,慢慢吃完,从不浪费。有人分到半碗糠饭,抱怨几句就停下,吴石却默默把剩下的扫干净。每天清晨的号令、夜里的铁链声,成为他最后的生活节奏。审讯时看守拖走人影,深夜才送回。肩膀留下血痕,指节磨破,刘建修只能看着,不敢多问。 那段时间,看守所气氛紧绷。有人被带出去后再也没回来,牢门重启的瞬间,囚犯们下意识地屏息。吴石被叫走的那天,他的背影笔直,像在赴一场早知结果的战。刘建修说,那一夜无人入睡,第二天早饭时,他的碗再没被放回。 5月30日,军事法庭宣判。官方公报列出罪名:“通匪叛乱,危害国家安全。”判决简短,执行日期未写。看守所的传言扩散,每个人都知道结局近了。六月初,囚车驶向马场町。天空阴沉,记录员在薄纸上划下几笔,枪声在铁轨边散开。吴石案,就此划句。 多年后,白色恐怖的档案开始解封。部分卷宗写着“吴案重要机密”,许多页已泛黄。台湾人权馆的档案记载,吴石当年确因“共谍案”遭枪决,葬于无名之地。监察院报告指出当年审理程序存在缺失,证据来源混乱。那段历史,曾被刻意遗忘。 刘建修在2009年受访时提到,自己从未忘记吴石。那张沉静的脸,那碗糠饭的味道,那种“明知不可为而为之”的气场,成了他对“信念”二字最深的理解。他说,那段回忆像刻在铁栏上的划痕,时间越久越深。媒体报道刊出后,引起台湾社会对“白色恐怖”时期案件的再讨论。有人质疑细节,有人呼吁平反,也有人提醒——记忆与史料之间,总隔着无法复原的空白。 大陆与台湾的学者陆续查证档案。大陆方面多以“革命烈士”身份纪念吴石,强调其在情报战线的特殊贡献;台湾研究者则关注案件程序与人权历史。两种叙述在时间的交叉点上,展示出不同的历史角度。一方记功,一方反思。 刘建修的回忆让那段灰暗的历史有了温度。不是政治符号,也不是英雄神话,而是一种身处极端困境仍坚持信念的意志。那种安静的倔强,被写进书页,也被后人读出另一种重量。吴石的名字从“叛乱犯”到“烈士”,历经半个世纪的翻页,历史的风向在变化,留下的,却是一个人在极限中保持清醒的身影。 至今,台湾官方仍未公开更多细节文件,监狱记录多处模糊。学界普遍认为,吴石案折射了当时高压体制下的恐惧与忠诚之争。每一次档案解密、每一篇口述,都像在灰烬里翻找未燃尽的真相。刘建修那份2009年的回忆稿,如今被收入“白色恐怖记忆库”,成为研究者探讨政治案件人性层面的重要材料。 历史的铁门关上太久,有些名字需要被重新叫一遍。吴石与刘建修,一位将军、一位普通职员,他们在那个牢房里短暂相遇,一个离去,一个幸存,留下两个时代的交叠印记。命运在那扇门内碰撞出火光,照亮的,不止是一个人的最后旅程,也是那个动荡年代的幽暗角落。