1981年,大三学生罗中立画了一幅油画《父亲》,轰动了整个画坛,国家给了他400元的收藏费,没想到如今这幅画却成为中国美术馆的镇馆之宝。 罗中立生在1948年的重庆,家里爸妈都是普通工人,爸下班爱画画,闲来无事就在纸上涂鸦。罗中立从小跟着爸学,家里几个孩子里就他手最稳,线条画得准。爸常说自己经济条件差,只能业余玩玩,罗中立听着这些,就咬牙想考美院走专业路子。1964年,他真考上了四川美院附中,那时候学校教得严,他一边上课一边打零工,帮人抄图纸赚点饭钱,日子紧巴巴的。毕业后1968年,直接分到四川达县钢铁厂,当检修工,每天扳手拧螺丝,油污沾一身。干了10年,他觉得自己跟爸一个样,画画梦快搁浅了。可他没死心,下班就背画夹去乡下转悠,画那些农民的模样,速写本上全是他们的脸和手。 厂子边上就是大片乡村,罗中立常去观察当地人,觉得他们身上有股劲儿,得画下来。1977年高考恢复了,他岳母是学校领导,劝他试试。他报了名,专业考双甲,文化课也过关,30岁了还挤进四川美院油画系,当了班里年纪最大的学生。每天早起练基本功,卷袖子调颜料,同学们都年轻,他得加倍努力追进度。这段经历让他更懂底层劳作者的苦,画笔下总带点实打实的味道。进校后,他没忘工厂那些年,速写本里塞满工友和农人的草图,成了后来创作的底子。 大三那年1980年,罗中立瞄准第二届全国青年美展,得画点有分量的题材。他翻旧本子,想起10年前在厂子附近见过的守粪农民。那是1975年除夕,他去公厕碰上一个中年农人,蹲那儿守着粪池不让人偷,脸皱得像沟壑,手端破碗,眼睛直勾勾盯着。罗中立觉得这形象太接地气,代表了底层老百姓的韧劲,就拿它当起点。画了几稿,第一稿叫《收粪农民》,后来改成《父亲》,加了大巴山写生里的老人特征,原型是当地农人邓开选。邓开选是普通农民,脸上的纹路和手上的茧子,全是多年劳作留下的。 创作在重庆一个10平米阁楼,夏天热到37度,他光膀子干,汗水滴画布上。画布2米多高1米多宽,他自己缝的,先调粗糙颜料,加馒头末模拟皮肤质感。从头上的毛巾褶子画起,一笔笔叠皱纹,脸部特写突出端碗姿势,眼睛浑浊却有神。手法受美国画家克洛斯影响,用照相写实主义,放大细节让老百姓的苦涩跃然纸上。这画不带时代标签,就单纯一个老农,剥离了所有背景,直戳人心。投展时,在500多幅里杀出重围,拿了全国青年美展一等奖,四川青年展也第一。 画一出来,画坛就热闹了。1981年第一期《美术》杂志封面就是它,印了几万份,传遍学校和画室。观众看完议论纷纷,说这老农像所有劳动者的缩影,命运跟国家绑一块儿。国家很快来收藏,中国美术馆给了400块,那时候罗中立差点不要,觉得能进馆就是荣耀。他工资低,这钱顶一年多,第一时间请全班同学吃饭,点一桌菜敬酒。收藏后,它不光挂墙上,还进教材,当代美术史里程碑。罗中立说,这画表达了农民是国家主体,他们的日子就是民族的日子。轰动不光因为技巧,还因为它第一次在公共场合直面底层真实,没粉饰,就那么赤裸裸摆出来。 这事让罗中立一炮走红,名字进了美术史书。画的成功也让他反思,怎么用西方油画系统讲中国故事。他继续画农民系列,觉得他们是根基,得挖深点。1982年,故乡组画上全国艺术院校会,评论家叫他中国版米勒,专注乡村肖像。1983年,学校派他去比利时皇家美院留学,学了3年新技法,回国后教书带学生。归来他没停笔,画室里总堆着草图,调色时加中国元素,融合传统气派。留学经历让他视野宽了,画风更当代,但核心还是老百姓的脸。 后来罗中立办了不少个人展,中美英法德澳比利时台湾都有,墙上挂满他的作品。画散布全球,中国美术馆哈佛大学新加坡美术馆都收藏了,运过去时他亲自打包。教学上,他从教授干到四川美院院长,1998年起管17年,签文件审报告,带团队搞活动。画农民的执着没变,《父亲》后他还画过高6米雕塑版,重现那老农形象。整个过程,他一步步从大山走出来,靠实干站稳脚跟。艺术路没捷径,就得接地气,画真东西。 罗中立现任中国当代艺术院院长,还掌四川美院,巡视画室指点学生线条。起步于工人家庭,干过检修工,重考美院,这路走得实诚。《父亲》成镇馆之宝,不止因为奖和钱,还因为它戳中了时代脉搏,提醒大家别忘根。画挂那儿,经年累月,颜料没褪色,故事还在讲。

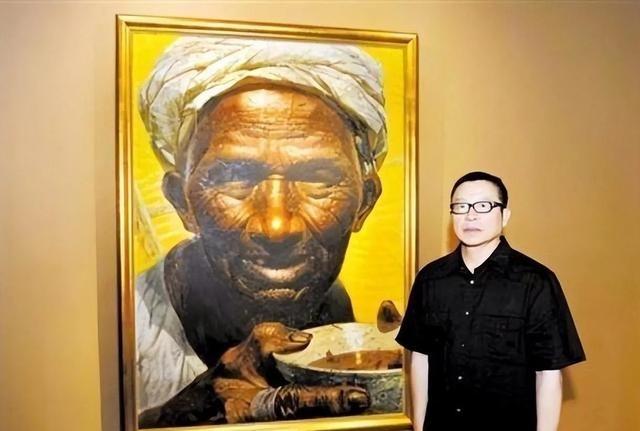

评论列表