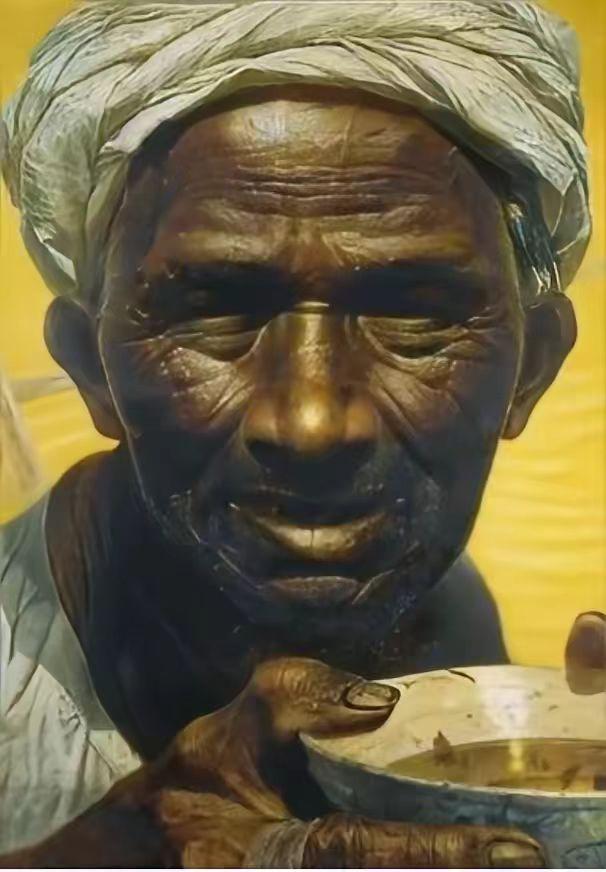

1980年那个冬天,中国美术馆的工作人员花2400元买下一幅画,这笔钱在当时够普通工人大半年的工资。谁也没想到,这幅来自四川美院大三学生的作品,日后竟会成为无数人情感的“触发器”,让人泪洒当场。这画究竟有何魔力?且听我慢慢道来。 话说这画叫《父亲》,作者是32岁的大三学生罗中立。这年纪读大三,在当时可不多见,毕竟他的同学大多是刚从中学毕业的毛头小子,而他已经在大巴山的泥土里摸爬滚打了十年。扛锄头、挑粪桶、睡土炕,这些经历让他对土地和沉默者有了别样的理解,这份理解也全化进了那块巨大的画布里。 1975年除夕夜,重庆沙坪坝的街头冷得刺骨,所有人都往家赶,只有一个老人蹲在公厕旁边,守着粪坑不让人偷肥料。煤油灯照着他冻得发紫的手指,破棉袄裹不住瘦削的身躯。罗中立站在那里,心里某个地方被狠狠撞了一下,他突然明白自己要画什么了。这场景,是不是像极了现在那些在寒风中坚守岗位的环卫工人、外卖小哥?他们同样在默默付出,却常常被我们忽视。 创作过程那叫一个苛刻,两米多高的画布竖在画室里,罗中立爬上爬下,拿着细如发丝的笔一遍遍描摹。为了表现老人皮肤的粗糙质感,他把馒头渣搅进颜料里,每一道皱纹,每一块老茧,甚至指甲缝里的泥垢,都不放过。 几个月下来,他自己也瘦了一圈。这股子认真劲儿,和现在那些靠“滤镜”“特效”走红的明星们相比,简直是天壤之别。明星们靠的是颜值和炒作,而罗中立靠的是实力和诚意。 画完成后,麻烦来了。送去参加全国青年美展,评委们吵得不可开交。有人说画得太苦,不符合新时代精神,有人质疑为什么要把农民画得这么丑。罗中立没辩解,回去把画里的烟卷改成了圆珠笔。 这个细节后来被反复解读,但他的初衷很简单:让人看到农民也在学习,也在进步。这就像现在网络上的一些争议,有人喜欢“正能量”,有人喜欢“真实”,但罗中立选择了在真实中展现希望。 展览开幕前,展厅外已经排起了长队。观众挤进来,站在画前一动不动,有人盯着看十几分钟,眼眶慢慢红了,有人低声说“像我爸”,说完转身就走,眼泪止不住。 那些从农村出来的知青,那些在城里打工的农民工,他们在这张脸上看到了自己的父辈,看到了说不出口的疼。这场景,是不是和现在那些追星族在演唱会现场尖叫、落泪有点像?只不过,一个是为偶像,一个是为父辈的艰辛。 艺术评论家吴冠中站在画前很久,最后说了句:这才是真正的人民。他的力挺让《父亲》拿下了一等奖,也让它顺利进入中国美术馆。这就像现在那些被专家认可的好作品,虽然一开始可能不被大众理解,但最终还是会发光发热。 四十多年过去,《父亲》成了中国美术史绕不开的符号,它被印教科书,被做成雕塑,估值飙到三亿。每次巡展,展厅的地毯都会被踩坏,观众的反应惊人地一致:沉默,凝视,然后泪流满面。这幅画像一面镜子,照出每个人心底压着的东西。那些皱纹里藏着的是汗水和泥土,是无数个天不亮就下地的清晨,是咬着牙也要把孩子供出去的决心。它让所有装腔作势的东西都显得苍白。 在当下这个“流量为王”的时代,很多艺术作品追求新奇、独特,农民题材逐渐被边缘化。但《父亲》却告诉我们,真实才是最打动人心的。就像现在那些靠“卖惨”“炒作”走红的网红,虽然能一时吸引眼球,但终究无法长久。而《父亲》这样的作品,却能穿越时空,触动一代又一代人的心灵。 再看看现在的一些明星动向,有的靠颜值吃饭,有的靠炒作上位,但真正能让人记住的,还是那些有实力、有作品的艺人。就像罗中立,他虽然不是明星,但他的作品却比很多明星更有影响力。这告诉我们,无论在哪个领域,实力和诚意才是王道。 《父亲》的成功,也让我们思考艺术与社会责任的关联。艺术不仅仅是美的展现,还承担着一定的社会责任。《父亲》通过展现农民形象,引发了社会对底层群体的关注。这就像现在那些关注社会问题的公益作品,虽然可能无法直接改变现状,但至少能让我们更加关注那些需要帮助的人。 如今,罗中立已经年过古稀,但他的《父亲》依然在影响着无数人。每次看到这幅画,我都会想起自己的父辈,想起他们为了家庭付出的艰辛。在这个快节奏的时代,我们或许应该停下脚步,多关注一下身边那些默默付出的人。 最后,我想问大家一个问题:在你的生活中,有没有哪幅作品或者哪个瞬间,让你想起了自己的父辈?欢迎在评论区留言分享你的故事。 信源:中国美术馆官网《馆藏经典:油画》