轰鸣运转的六百台光刻机组成了国内芯片产业的壮观图景,这些单价过亿美元的精密设备却暗藏技术陷阱。

当国际政治格局突变时,看似稳固的技术合作瞬间瓦解 —— 设备商停止维护、备件供应链断裂、核心系统升级权限关闭,价值百亿的尖端设备沦为无源之水。

全球光刻机制造早已形成精密的分工锁链:德国蔡司打磨的镜片误差不超过原子级,美国 Cymer 研发的极紫外光源打破物理极限,日本信越化学研制的光刻胶决定着芯片良率。

即便行业龙头 ASML,其设备中的核心模块自主率不足 15%。这种技术联盟既保证了产业生态稳定,也形成了难以突破的技术壁垒。

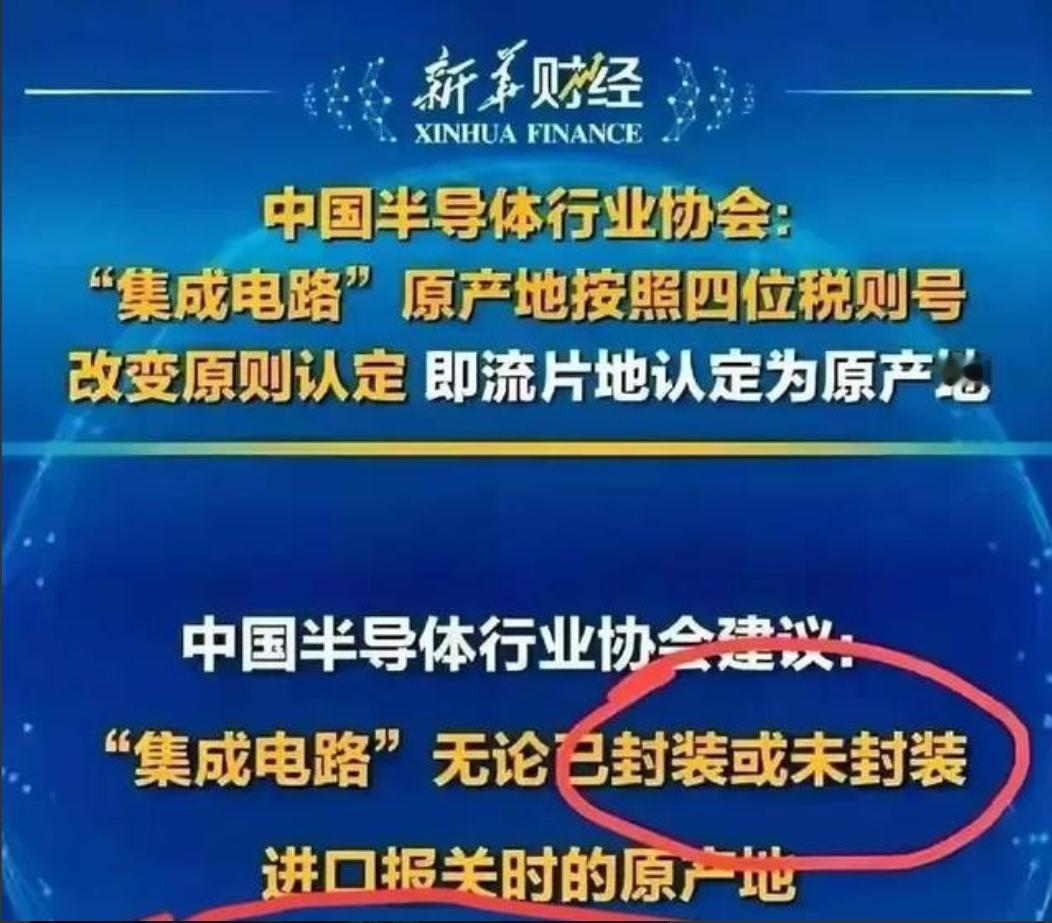

自主研发的尝试触动了国际技术联盟的敏感神经。当中国企业开始攻关浸润式光刻系统时,EUV 设备的全球禁运立即升级,DUV 设备的零部件供应也层层设限。

更值得警惕的是,尼康、佳能等日系设备制造商突然收紧技术合作,原本开放的技术手册变为机密文档,设备维护团队以安全审查为由撤离厂区。

这场技术博弈揭开了设备采购的本质困局:购置整机获得的是阶段性的生产能力,而非可持续的技术进化能力。

当美国商务部将 23 类半导体设备纳入管制清单,中国企业才惊觉生产线上的进口设备已成技术围城中的 "人质"。

真正的产业安全,必须建立在自主迭代的技术体系之上。从精密光学组件到特种气体配方,每个技术细节的突破都在重塑着全球半导体产业的权力版图。

评论列表