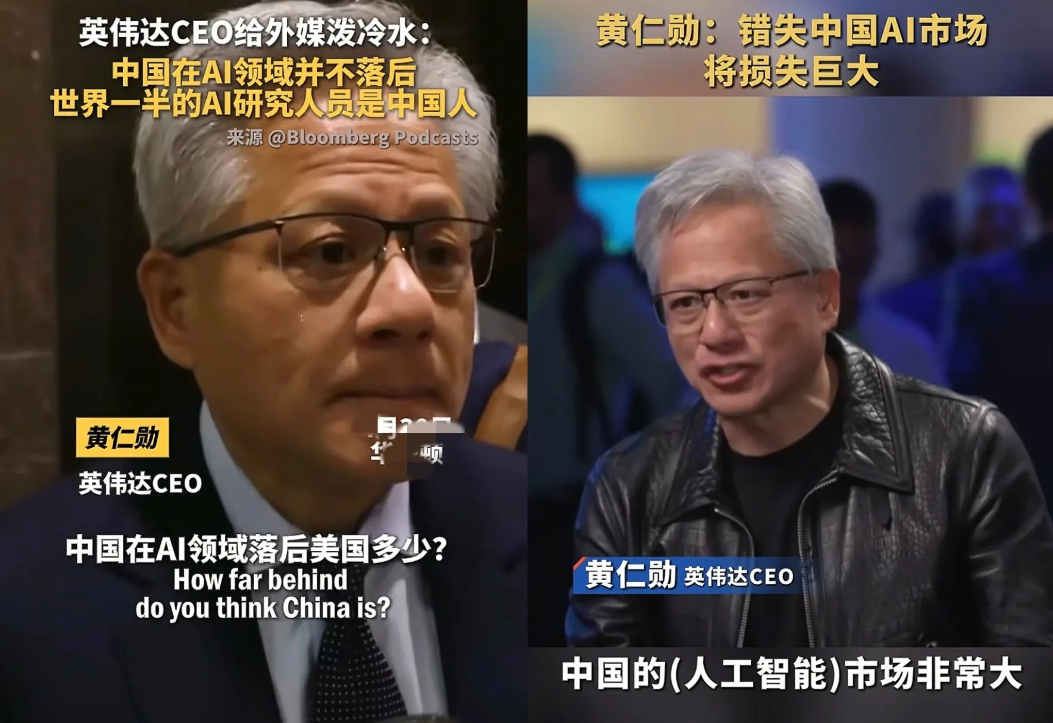

中国AI不需要“阉割版”英伟达:黄仁勋访华背后,一场静默的技术主权革命正在爆发 近日,英国《金融时报》披露英伟达计划最早于2025年9月推出专为中国市场设计的新型AI芯片,同时公司CEO黄仁勋拟于7月16日访华并出席北京国际供应链促进博览会。这一事件折射出中美科技博弈的复杂性,也暴露出全球化时代企业面临的生存困境。从技术管制、市场博弈到地缘政治,这场“芯片突围战”的背后,是技术、资本与国家意志的激烈碰撞。 一、技术管制:从“封锁”到“妥协”的悖论循环 美国对华芯片出口管制自2022年拜登政府首次实施以来,已历经多轮升级。2025年4月,特朗普政府进一步收紧规则,要求英伟达H20芯片出口中国需无限期申请许可证,直接导致该公司计提55亿美元减值损失,并引发股价暴跌。为规避制裁,英伟达被迫采取“技术降级”策略:从H20到即将推出的Blackwell RTX Pro 6000降级版,均通过剥离高带宽内存(HBM)和NVLink互联技术等核心功能,以满足美国出口管制要求。 然而,这种“技术阉割”并未真正遏制中国AI发展。华为昇腾910B芯片已在算力上逼近英伟达A100,寒武纪思元590等国产芯片也逐步进入互联网大厂供应链。技术管制的悖论在于:过度封锁反而加速了中国自主创新,而“特供芯片”的妥协又削弱了美国技术优势。正如黄仁勋所言,“限制AI技术传播是根本性错误”,美国企业正在为政治化决策付出高昂代价。 二、市场博弈:英伟达的“中国依赖症”与本土替代浪潮 中国是英伟达全球第四大市场,2024财年营收达171亿美元,占其总销售额的13%。尽管美国政策导致其损失150亿美元订单,但阿里巴巴、字节跳动等企业仍持续测试英伟达特供芯片样品。这种“离不开又信不过”的矛盾心态,源于中国AI产业对CUDA生态的深度依赖——迁移至其他平台需承担数亿美元的改造成本。 但风险正在累积。2025年5月,英伟达被迫进一步降级H20芯片配置,而中国客户已启动“B计划”:腾讯自研“紫霄”芯片、百度昆仑芯出货量突破百万片、字节跳动“云雀”芯片进入流片阶段。更值得警惕的是,中国正通过RISC-V开源架构构建去美化技术栈。市场规律表明:当替代方案的成本降至临界点,政治风险将彻底摧毁商业信任。 三、地缘政治:企业外交的困境与突破 黄仁勋的访华行程堪称一场精心设计的“平衡术”:7月10日先赴白宫与特朗普会面,强调“美国需进入全球最大半导体市场”;7月16日即转飞北京,重申“服务中国市场的承诺”。这种“两边下注”的策略,暴露出跨国企业在中美博弈中的生存困境。 英伟达的遭遇并非孤例。台积电美国厂因劳工纠纷和成本超支陷入亏损,英特尔推迟俄亥俄州工厂建设,AMD对中国市场的特供芯片同样面临审查。当科技竞争异化为“零和游戏”,企业不得不为政治风险支付巨额溢价。黄仁勋的困境折射出一个更深层问题:在全球化退潮时代,技术中立原则是否已沦为幻想? 四、深层启示:重构科技竞争的规则体系 这场芯片博弈揭示了三个结构性矛盾:其一,技术管制与产业规律的冲突——AI发展需要开放生态,而封锁只会催生“技术孤岛”;其二,国家安全与商业利益的失衡——美国企业因政策波动损失的市值,远超所谓“安全收益”;其三,单边主义与多边秩序的对抗——当WTO规则被贸易战撕裂,科技企业被迫成为地缘政治的“人质”。 破局之道在于重构规则。中国已提出“全球人工智能治理倡议”,强调“发展权是基本人权”;欧盟通过《芯片法案》强化本土产能;东盟国家则拒绝选边站队。未来科技竞争的主战场,或将从技术封锁转向规则制定。谁能率先建立包容性治理框架,谁就能掌握下一代产业革命的主导权。 黄仁勋的北京之行,既是商业自救,也是时代隐喻。当技术沦为政治工具,当市场被割裂为阵营,企业家的个人智慧终究难以逆转历史潮流。或许正如他在台北电脑展上的警告:“如果美国芯片退出中国,中国技术将传遍世界。”这场博弈没有真正的赢家,唯有回归技术本质、重建互信基础,才能避免全球AI产业陷入“双输”困局。