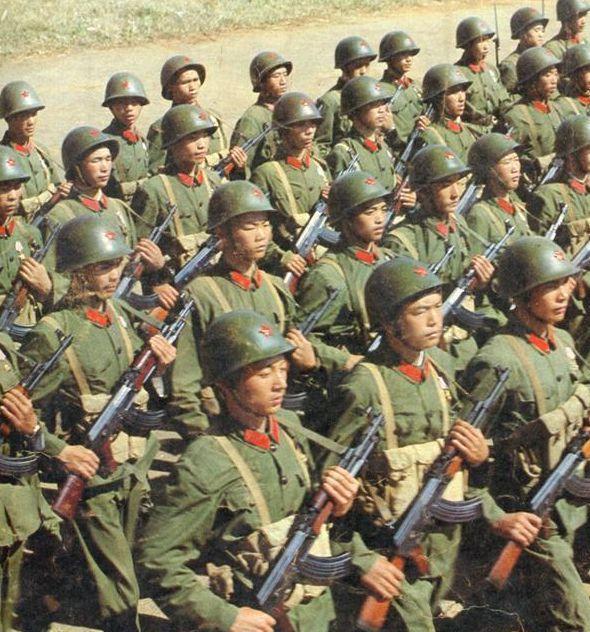

原福州军区的干部绝大部分都是三野的,更具体的说是三野十兵团的,主要是江苏苏北人和山东人组成。1960年前后,不知是为了加强沿海战备还是什么其他原因,福州军区调入了一些出身四野的干部。这些干部与三野的干部比较,普遍级别要高出一至二级。 福州军区的干部构成,得从解放战争说起。主力来自第三野战军,尤其是三野十兵团,这帮人多是江苏苏北和山东籍,土生土长,扛过枪打过仗。解放战争中,他们南征北战,从华东打到东南,立下大功。新中国成立后,这批人顺理成章成了福州军区的中坚力量。别看他们资历老,战斗经验丰富,可行政级别定下来时,大部分也就17级,发展快的能到16级。为什么呢?因为三野的部队规模和作战区域相对固定,干部晋升空间没那么大,熬资历的多,火箭式提拔的少。 到了1960年前后,福州军区的干部队伍里多了些新面孔——来自第四野战军的干部。这批人一进来,级别就压三野一头,快的能到14级,平均高出一两级。有人可能会问,这是为了啥?当时东南沿海局势紧张,台湾海峡不太平,加强战备是明面上的理由。可光说战备好像不够,这背后还有更深的历史原因,跟四野当年的发展路径脱不开关系。 要搞懂四野干部为啥级别高,得回看解放战争那几年。四野1945年进东北时才10万人,到1948年入关时膨胀到百万,速度惊人。这靠的是啥?先说地利,东北的黑土地肥得流油,粮食多,养得起大部队。再说装备,苏联红军撤走时留下一堆关东军的好家伙,四野捡了个大便宜,武器精良。国民党呢?只守住几个大城市,农村全是共产党的天下,土改一搞,农民分了地,青壮年争着参军,部队人手猛增。 还有个关键人物——罗荣桓。他在四野搞政治工作有一套,宣传到位,动员力强,农民不光参军,还真心保卫新政权。这么一来,四野的规模和战斗力蹭蹭上涨,干部需求也跟着水涨船高。1947年入伍的普通兵,几年下来能混到连长甚至营长,晋升机会比三野多得多。到了1965年全国定行政级别时,四野干部的起点就比三野高,战功加上资历,级别自然压一头。 拿个例子说明:1947年入伍的,三野里混得好的到1965年能定16级,大多数17级;四野这边,发展快的14级起步,15级都算正常。为啥有这差距?三野打仗多在华东、东南,地盘有限,部队编制没啥大扩张,干部提拔靠熬。四野就不一样,东北地广人多,又是战略要地,部队扩张快,干部跟着沾光。再加上四野后来南下打到海南,战线长,任务重,干部历练机会多,级别自然水涨船高。 1960年前后四野干部调进福州军区,不是随便塞人。当时东南沿海压力大,福州军区得守住海防线。四野干部打过大仗,经验足,尤其是东北和南下作战的历练,让他们上手快。调进来后,他们搞战备训练,修海防工事,把军区整得更结实。当然,级别高也有历史惯性,他们在四野时就比三野干部起点高,调过来自然保持优势。这不是谁比谁强,而是历史轨迹不一样。 以1947年入伍的干部为例,三野里17级算普遍,16级算拔尖;四野这边,15级常见,14级也不稀奇。到了干休所一看,老兵里级别低的往往是抗战末期参军的,级别高的多是解放战争入伍的四野干部。这差距不是一天两天攒出来的,而是整个解放战争时期四野的特殊机遇决定的。 四野干部级别高,不只是个人努力,更是大环境使然。东北的资源、苏联的装备、土改的民心,再加上罗荣桓的政治手腕,给了四野干部腾飞的舞台。三野干部虽然苦干实干,但受限于作战区域和部队规模,晋升空间没那么大。1960年调人时,四野干部带着高起点过来,顺带把这种历史积累带进了福州军区。 四野干部进来后,福州军区确实变了样。他们经验老道,军事素质硬,战备水平提了一截。海防线守得更严实,训练也更到位。不过,这也让三野干部有点不是滋味,毕竟级别低一头,心里难免有落差。但从大局看,这波调动是为了国家安全,个人得失得放一边。

用户95xxx27

挑拨离间

用户13xxx24

胡咧咧一堆,不知道要表达啥

涌流

资历十战功十廉洁=军衔

阿木

胡说八道。

zhn_wang

先弄清楚一个历史名词:双一,然后再写文章

ン鏡華水月ヤ

不知所云

三藏

确实胡说八道,三野的将士一样能征善战