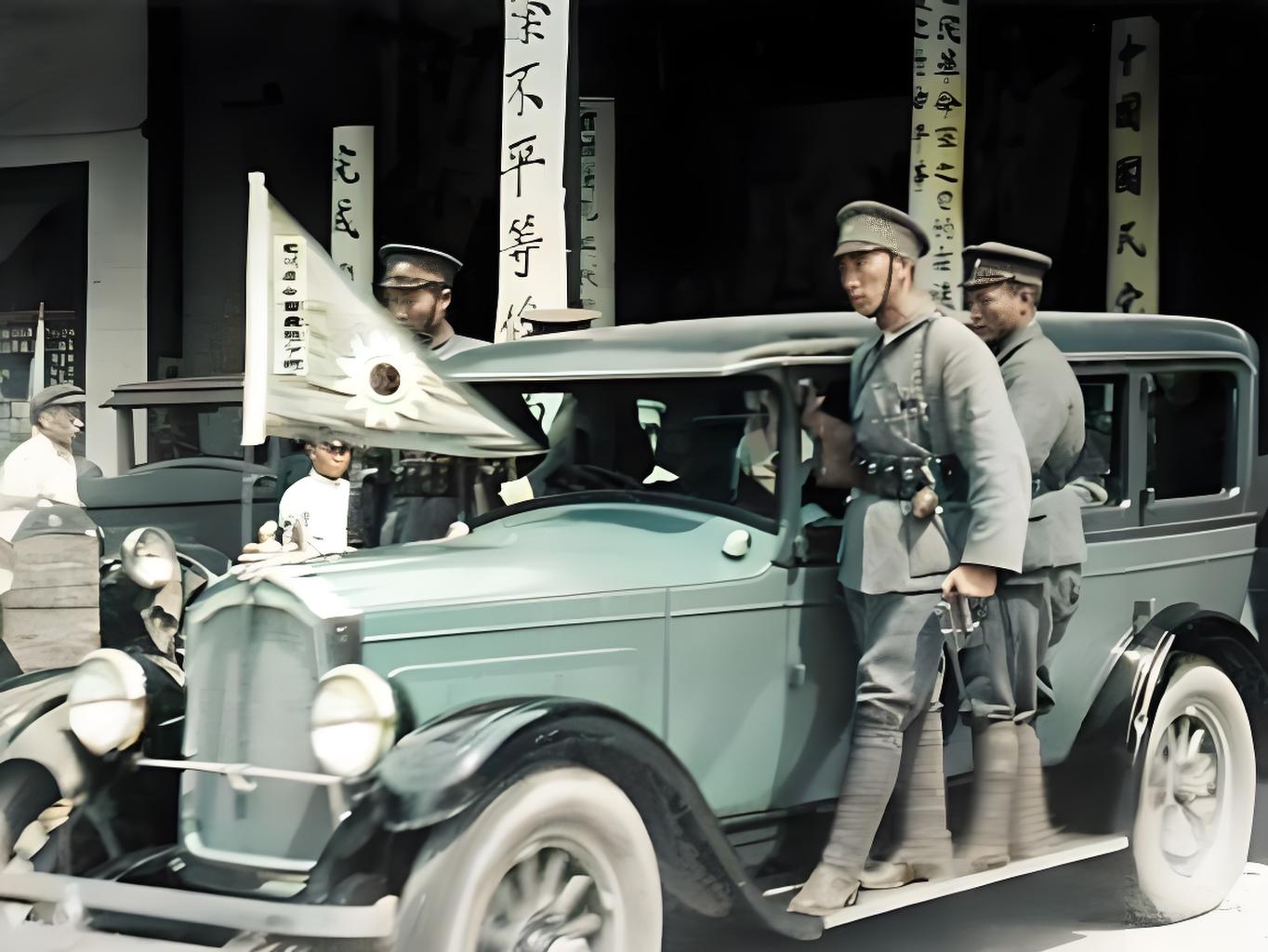

1950年,28岁就退休在家的清朝摄政王载沣,晚年以90万斤小米的价格卖掉了曾经代表着皇族荣耀的醇亲王府。儿子为此难以理解,大声的质问他“为什么?”然而他云淡风轻的一句话就让儿子闭了嘴。 载沣,1883年出生在北京太平湖的醇亲王府,是道光皇帝的孙子,醇亲王奕譞的第五子。他的二哥是光绪皇帝载湉,这让他从小就生活在皇室的庇护之下。7岁时,他因长兄早逝而继承了醇亲王爵位,成为清朝最年轻的“铁帽子王”。载沣从小聪慧好学,精通满汉双语,性格低调内敛,与一般纨绔子弟的奢靡作风大不相同。1900年,18岁的他被慈禧太后派往德国,为义和团运动中被杀的德国公使克林德道歉。他在德国不卑不亢,拒绝了德皇的跪拜要求,展现了难得的风骨。回国后,他逐渐参与朝政,1908年更是因光绪帝和慈禧相继去世,被推上监国摄政王的高位,辅佐年仅2岁的溥仪。 作为摄政王,载沣试图力挽狂澜。他勤奋工作,每天凌晨处理政务,推动裁撤冗员、整顿宫廷、罢黜袁世凯等改革。然而,清廷内部的保守势力和新崛起的革命浪潮让他举步维艰。1911年,辛亥革命爆发,清朝覆灭,载沣发布“罪己诏”,辞去摄政王职务,退回醇亲王府。那一年,他才28岁,就此告别了政治舞台,开始了长达数十年的隐居生活。孙中山后来曾评价他不参与复辟,足以看出他并非恋栈权势之人。 退隐后的载沣并没有沉溺于过去的荣华。他深知清朝已成历史,皇族的辉煌一去不复返。于是,他选择了一种低调务实的生活方式,开始关注时事,学习新知识,试图融入变化中的社会。1949年,北平解放,新中国成立,载沣表现出了惊人的适应力。他积极拥护新政权,主动废除家中的请安礼节,家人之间改称“同志”,饮食也从过去的山珍海味变为粗茶淡饭。这种转变并非装模作样,而是他真切认识到旧时代已经彻底结束,必须与新社会接轨。 然而,生活的现实压力并未因他的顺应而减轻。醇亲王府虽然曾经气派非凡,但到了1940年代末,已是年久失修,墙壁斑驳,房顶漏雨,许多地方无法居住。载沣有八个子女,家庭开支庞大,单靠变卖旧物已难以维持生计。加上新中国成立初期,国家百废待兴,政府需要大量土地和建筑来发展教育、工业等事业。1950年,国立高级工业学校看中了醇亲王府的地理位置和建筑价值,提出了购买意向。面对这个提议,载沣经过反复思考,最终决定以90万斤小米的价格将王府卖出。 这个决定在当时并不容易理解,尤其是对载沣的儿子来说。王府不仅是他们的家,更是家族几代人荣耀的象征。清朝灭亡后,醇亲王府一直是载沣一家生活的核心,承载着无数回忆。对于一个二十多岁的年轻人来说,父亲竟然愿意以粮食计价卖掉祖宅,无疑是不可思议的。更何况,90万斤小米虽然在当时价值不菲,但在年轻人眼中,这与王府的历史地位和情感价值相比,显得微不足道。儿子愤怒地质问父亲,情绪激动中透露出对家族传统被“贱卖”的不甘。 但载沣的回答却出人意料地平静:“因为它已经没有存在的意义了。”这句话看似简单,却蕴含了他对现实的清醒认识。王府的存在,曾经是为了支撑皇族的威严和奢华生活,可如今清朝已亡几十年,社会早已翻天覆地,一个破败的府邸不仅无法恢复昔日荣光,反而成了家庭的经济负担。载沣明白,与其让王府继续衰败,不如让它在新中国找到新的用途。他的决定,既是无奈之举,也是对新时代的一种妥协和贡献。 卖掉王府后,载沣用部分款项在东城利溥营买了一处简朴的宅院,剩下的钱分给了八个子女,鼓励他们自立门户。他自己则过起了极为朴素的生活,每日粗茶淡饭,不再追求过去的奢华。晚年,他因糖尿病缠身,身体每况愈下,却不愿过多依赖药物,常说“生死由命”。1951年,他在新居去世,享年68岁。他的葬礼简单而庄重,最终葬于北京西郊的福田公墓。 载沣的故事,是一个旧时代贵族在新中国成立后命运的缩影。他从皇室的高位跌落,28岁便被迫退休,又在晚年卖掉祖宅,反映了清朝贵族在历史巨变中的无奈与挣扎。与那些执着于复辟的皇族不同,载沣选择放下身段,顺应时代。他的决定看似是对家族荣耀的放弃,实则是对现实的妥协和对后代的自省。他用90万斤小米换来的不仅是生计,还有子女自食其力的机会,以及王府在新社会中的新生。 这种转变并非个例。新中国成立初期,许多旧时代的贵族和地主都面临类似的处境。土地改革让他们的财富缩水,旧有的生活方式难以为继。载沣的做法,比起那些负隅顽抗的人,多了几分理性和远见。他没有美化过去,也没有怨天尤人,而是用实际行动表明,荣耀可以逝去,但生活必须继续。