古代上京赶考的可不是书生,而是举人,都是有功名在身的,这些人走的全是官道,官道上有驿站和县镇,会全程招待,有危险的地方,就会有人护送,而且人还没到地方,地方上的衙门就知道了,一旦出现问题,一查就知道在什么地方出问题了。

并非如大众想象那般,古代赴京参加考试的都是寒窗苦读的穷书生。事实上,只有已取得举人功名的士子才有资格踏上这条进京之路。他们身份尊贵,非同一般。尤其在明清两朝,朝廷对这些举人赴京赶考的优待可谓是竭尽全力,可谓是倾尽国力。

这些举子们所走的并非寻常百姓的泥泞小路,而是专门为官员和功名之士修建的官道。这条官道如同国家的大动脉,路面平整宽阔,寻常百姓根本无权通行。每隔一段路程,就会设置驿站,为举人们提供食宿和换马服务。驿站管理严格,所有途经的举子都需要登记身份信息,全程可追溯。这保障了他们的旅途安全,一旦发生意外,也能迅速查明责任。

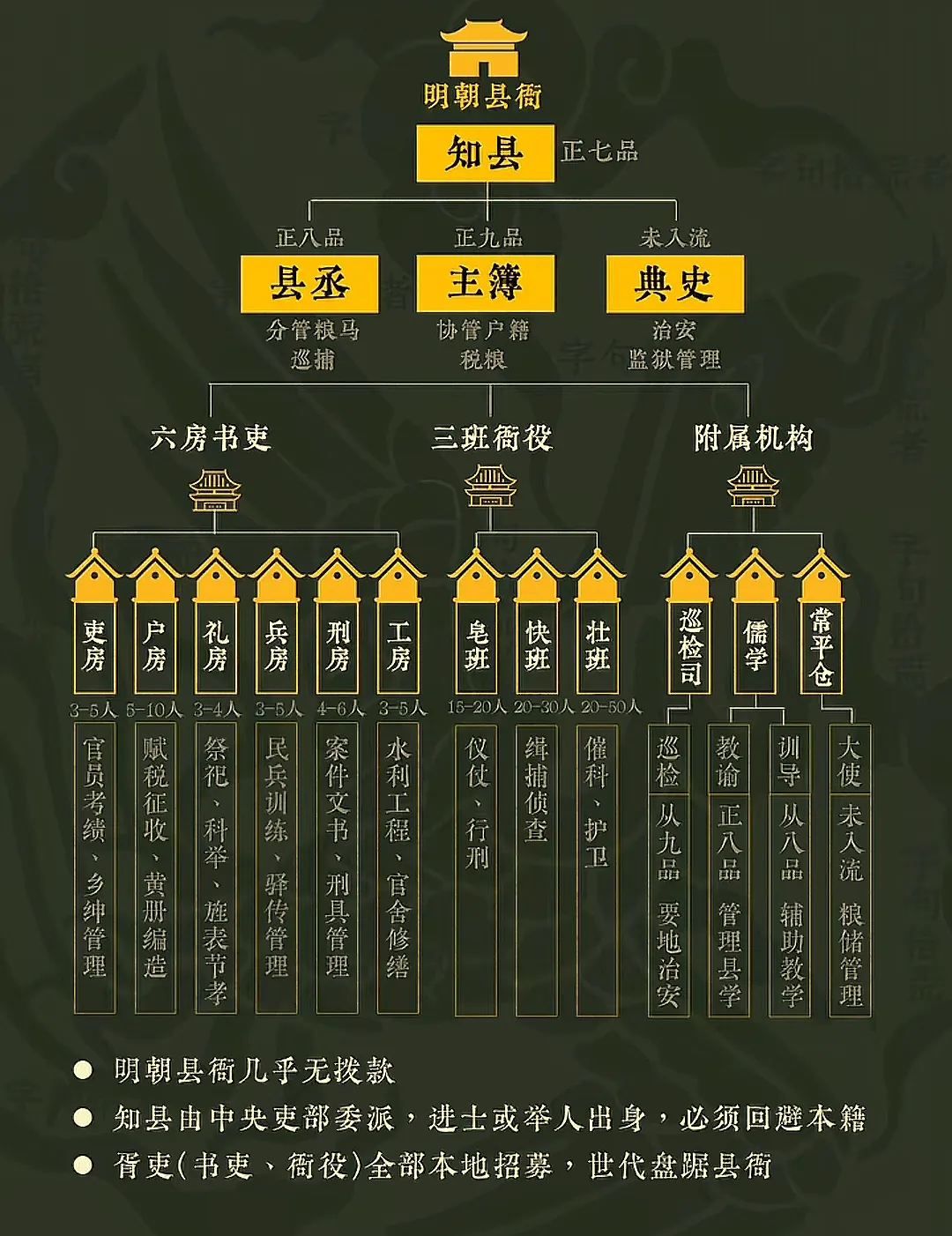

他们的旅费也由朝廷承担,可谓是全额公费。地方财政会提前拨付款项,标准明确,举子们动身前就能领取路费。以明朝为例,县衙会为举子们颁发通行文书,沿途驿站看到后必须放行。这待遇,放在今天,就相当于公费出差,是名副其实的国家级人才。

尽管官道相对安全,但某些路段,例如山区或水路,仍然存在风险。为保障安全,地方官员会安排衙役全程护送。这些衙役个个身强力壮,训练有素,尤其是在险峻路段,更是严阵以待,确保举子们的安全。举子所到之处,地方衙门早已知悉,安排妥当。

更令人称奇的是,每到一个县城或乡镇,举人们都会受到贵宾般的待遇。地方官员会精心准备欢迎宴会,热烈款待。县令有时还会亲自出城迎接,嘘寒问暖,赠送一些土特产和银两,叮嘱他们一路小心。这并非阿谀奉承,而是朝廷明文规定的硬性要求——举子们是未来的官员,谁敢怠慢?

朝廷为何如此重视举子?因为科举是选拔官员的根本途径,举子们是国家的人才储备。明清时期,国家治理离不开这些读书人,朝廷自然要保证他们的安全。从官道到驿站,从旅费到护送,这套制度设计周密,既确保了举子们顺利到达京城,又体现了朝廷对人才的重视。这在今天看来,不正是“人才护航计划”吗?

到达京城后,举子们也无需自行解决住宿问题。朝廷专门设立了会同馆,为他们提供食宿,方便他们安心备考。会试考场纪律森严,考期为九天,内容涵盖经史策论,监考官更是严加看管。能够走到这一步的举子,学识和心理素质都过硬,殿试后,金榜题名者便可直接入仕,步入仕途。

与现代教育相比,古代科举和现代教育的目标都是选拔优秀人才。科举侧重经典学问,考查的是记忆力和应用能力;现代教育则更注重素质和创新,途径更加多样化。但无论时代如何变化,社会对人才的需求从未停止。古代有官道驿站护航,现代有奖学金和助学贷款,归根结底,都是为优秀人才铺平道路。

举子们上京赶考,不仅仅是个人努力的结果,更体现了古代社会对知识和人才的尊重。 一路上的周到保障,折射出古代社会对知识和人才的重视。