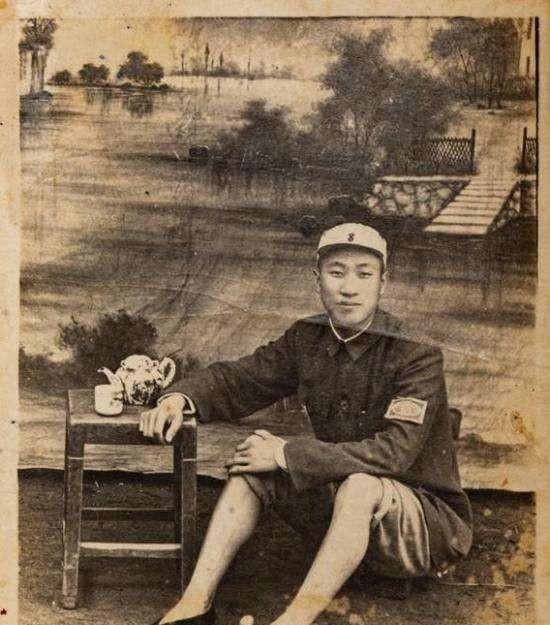

1998年,72岁的抗战老兵马丹林躺在病床上,浑身插满了管子。而他身价100亿的儿子马未都,看了父亲一眼后,却直接对医生说:“拔掉管子,不给他治了!” 那年的秋天,北京的风里带着一丝凉意,空军总医院的重症监护室里躺着一位浑身插满管子的老人。他叫马丹林,72岁,曾经是抗日战场上冲锋陷阵的战士,如今却被癌症折磨得骨瘦如柴。 他的儿子马未都站在病床边,看着父亲痛苦的样子,心里像刀绞一样难受。医生告诉他,即便继续治疗,马丹林的日子也不会太长,最多再撑一周。 马未都沉默了很久,最后对医生说:“拔掉管子,不给他治了。” 这句话一出口,病房里的空气仿佛凝固了,医生和护士都愣住了,谁能想到一个身家百亿的儿子会做出这样的决定? 马丹林的故事要从1926年说起,他出生在山东荣成的一个小渔村,家里世代打鱼为生。他从小就聪明,父母省吃俭用供他读书,希望他能改变命运。 1937年,日本鬼子打进来,村里鸡飞狗跳,马丹林的叔叔参军后不久就牺牲了。15岁的他憋着一股火,偷偷跑去参加了八路军。和他一起参军的39个同乡,最后只有他一个人活着回来。 他不是跑得最快的那个,冲锋时总是慢半拍,但正是这份谨慎让他活了下来。 抗战胜利后,他又参加了解放战争,从东北打到华北,最后被调到北京,成为新中国空军的一员。他这一生,从渔村少年到战场老兵,再到空军军官,每一步都走得艰难却坚定。 1998年,马丹林被查出癌症晚期,医生建议化疗,但他拒绝了。他拉着儿子的手说:“我已经活够本了,别浪费国家的医疗资源。” 马未都心里明白,父亲一生要强,不愿意在病床上苟延残喘。他尊重了父亲的选择,把他接回家,陪他走完最后的日子。 那段时间,父子俩坐在院子里,聊着过去的岁月,马丹林讲起战场上的故事,眼睛里依然闪着光。四天后,马丹林安详地闭上了眼睛,他的骨灰被安葬在战友身旁,这是他最后的愿望。 马未都的决定在当时引起了不少争议,有人说他冷血,有钱却不救父亲;也有人说他自私,为了省医药费放弃治疗。 但真正了解马丹林的人都知道,这个决定背后是儿子对父亲最深的尊重。马丹林一生都在为国家战斗,晚年不愿再拖累任何人,他希望有尊严地离开,而不是靠机器维持生命。 马未都后来在采访中说:“我不后悔。”他知道,父亲的选择不是懦弱,而是军人最后的倔强。他把父亲的故事写成书,让更多人记住那个战火纷飞的年代,记住那些为国家流血牺牲的老兵。 这个故事让人不禁思考,什么才是真正的孝顺?是拼命延长亲人的生命,还是尊重他们的意愿? 马丹林的选择告诉我们,生命的价值不在于长度,而在于质量。他宁愿少活几天,也不愿在痛苦中挣扎。 马未都的选择则告诉我们,爱不仅仅是物质上的付出,更是精神上的理解和支持。 他们父子的故事,让我们看到了生死之间的尊严,也让我们明白了亲情的真谛。 信息来源: 《听马未都讲述“如何面对死亡?”》人民政协网 《马未都谈父亲马丹林:39人参军,只有他还活着,这不是怕死是智慧》网易新闻 《生死与孝道的抉择》