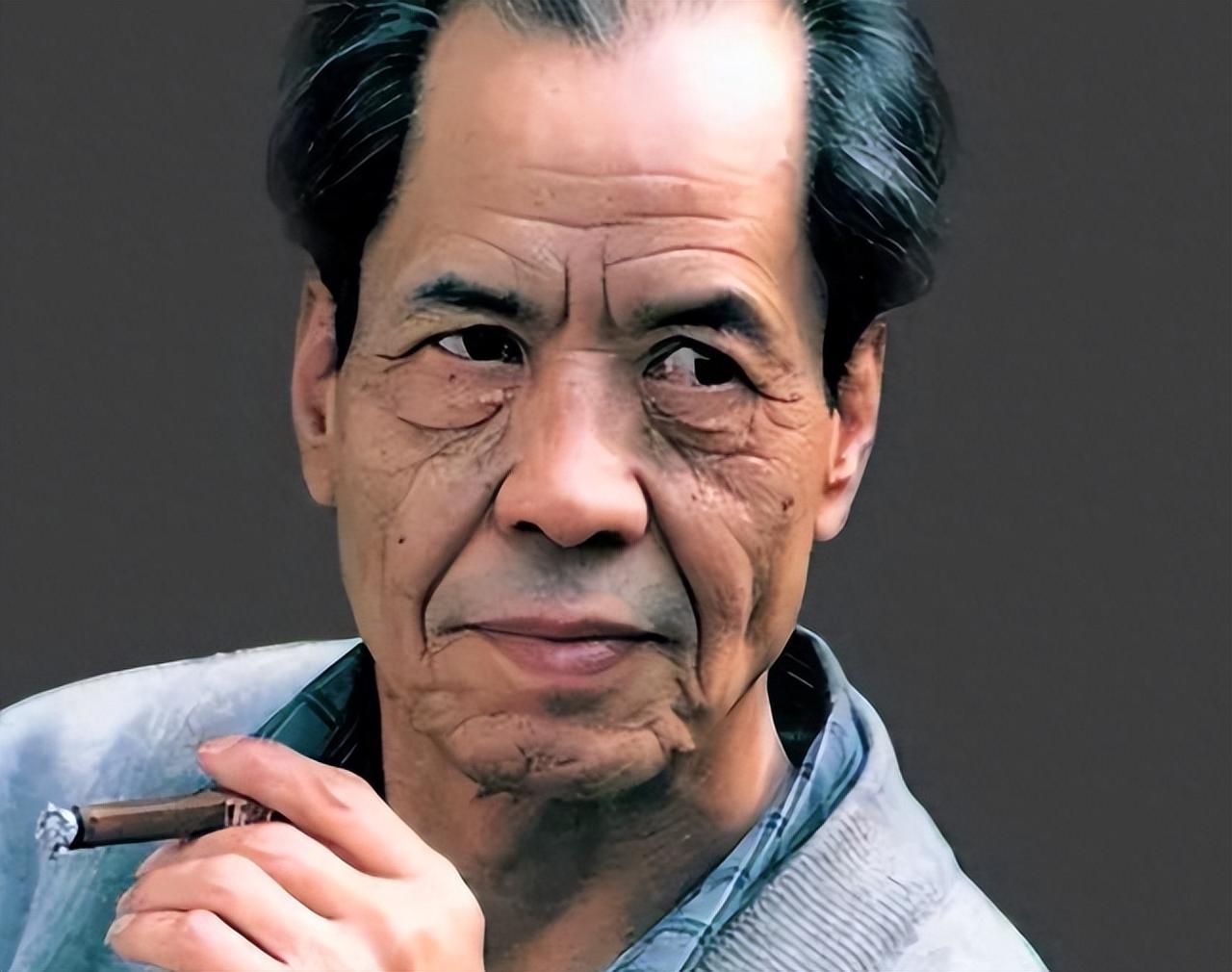

1995年,为阻止《白鹿原》获茅盾文学奖,作协主席故意“使绊子”。 1995年,第四届茅盾文学奖的评奖进程突然陷入了一种尴尬的境地。 有一部在初评中赢得满堂彩、被无数读者奉为圭臬的作品《白鹿原》,此刻却成了最烫手的山芋。 那么,究竟为什么昔日称赞有加,到了评选却俨然另一幅模样? 1993年,当这部五十余万字的长篇小说由人民文学出版社推出时,读者争相购阅,评论界更是掀起轩然大波。 陈忠实,这位扎根陕西黄土地的作家,将白鹿原这片虚构又无比真实的土地上,铺陈开从清末到建国初期关中大地惊心动魄的社会变迁史。 白、鹿两大家族三代人的恩怨情仇,交织着宗法制度的威严、革命浪潮的激荡、人性欲望的挣扎与土地伦理的坚守。 书中对历史复杂性的深刻揭示、对人物命运毫不避讳的描摹,尤其是对性与欲望直白而服务于人物塑造与主题表达的书写,在赢得巨大赞誉的同时,也触动了某些敏感的神经。 赞誉者称其为“开天辟地”之作,预见其必将问鼎茅盾文学奖。 批评者则诟病其“露骨”、“主题不积极”,甚至隐晦地指责其存在“政治倾向性”。 这种两极分化的评价,为评奖埋下了伏笔。 1995年,茅盾文学奖评选启动。 《白鹿原》以其无可争议的文学分量和社会影响力,毫无悬念地全票通过了初评。 这本应是水到渠成的结果,却引发了某些高层人士的强烈不安。 据传,某位作协主要领导对《白鹿原》持鲜明的否定态度,认为其基调“灰暗”,不符合主流价值导向。 得知初评结果后,其反应异常激烈,为了阻止《白鹿原》最终获奖,评奖进程被刻意拖延压后了近一年之久。 这反常的停顿,在文学圈内引发了诸多猜测和议论。 拖延终究不是办法。 当终评无法再回避时, 有建议提出,可以通过增加评审团中思想相对保守的评委比例,来增加《白鹿原》获奖的难度。 然而,文学的价值评判有时并非简单的立场站队所能左右。 在关键的终评讨论环节,德高望重的著名评论家陈涌站了出来。 他力排众议,对《白鹿原》给予了全面而深刻的肯定。 最终达成的一致意见,对陈忠实而言,却只有将书中的两处细节修改。 陈忠的心情无比的复杂,这本书是他耗尽五年心血,啃了无数馒头咸菜,在破旧小院中呕心沥血而成。 他深知书中每一个字的分量。 最终,陈忠实没有过多争辩,他找了一个安静的地方,在已经出版的样书上,用笔认真地进行了删改,删去了约四万字。 修改后的版本,被郑重地交给了编辑。 1997年,修订版的《白鹿原》终于获得了第四届茅盾文学奖。 消息传来,祝贺与质疑声并存。 一些不明就里的人指责陈忠实为了奖项妥协,丧失了作家的风骨。 对此,陈忠实保持着关中汉子特有的沉默与豁达。 他后来在采访中坦言,理解评委会的难处,修改是为了让作品能顺利获奖,是特定环境下的权宜之计。 他内心始终认为,删减后的版本艺术完整性受到了损害,最多只能算“及格”。 在他心中,那未经删改的原稿,才是真正完整呈现了白鹿原世界、写尽了人性复杂与民族秘史的“垫头书”。 这场围绕茅盾文学奖的风波,是《白鹿原》这部杰作诞生与传播历程中一段无法绕过的插曲。 它折射出特定历史时期文学评价标准的张力,展现了艺术追求与现实规则之间的碰撞与妥协。 尽管经历了删改的遗憾,但《白鹿原》本身早已超越了奖项的范畴,成为中国当代文学史上当之无愧的经典。 读者心中真正的无冕之王,永远是那片完整、粗粝、充满野性力量的白鹿原。 主要信源:(扬子晚报——...再次重申:“宁缺毋滥”“不照顾”“不凑合”,第四届茅盾文学奖...)(人民政协网——陈忠实与《白鹿原》)

![刘佳花园,太牛了[横脸笑][横脸笑][横脸笑][横脸笑]](http://image.uczzd.cn/1925704357727909537.jpg?id=0)