断断续续听完了于老师最新一期的月度点评:,最近也看了很多关于 YU7 的解读、调研,很想搞清楚 YU7 现象级爆单背后,除了品牌、流量之外,YU7 产品层面到底做对了什么。

现在看下来比较有逻辑的一个解释是:雷军没有爹味,YU7 也没有爹味。在 YU7 上你很少能看到小米想要教育用户的地方。

- 电车有续航焦虑,我把能耗做好,再给你 96 度的大电池,给你顶满 800+ 的 CLTC 续航,我不教育你 60 度 + 方便的补能体验比长续航好;

- 长脖子漂亮,那我就做一款 L113 长的车,我不教育你你说什么 ONE BOX 的设计空间大;

- 用户想要装手机支架,我给你把带供电的螺口都设计好,相关的配件都做好,我不教育你车机比手机好用;

- 用户有用 Car Play 的习惯,我花钱给你搞 Carplay,我不教育你用车机;

- 语音不愿意用,我给你安排物理按键,我不教育你语音比物理按键好用。

……

这些设定结合 YU7 的本身不错的产品力和绝对的品牌知名度,把买这辆车的解释成本降到最低了。

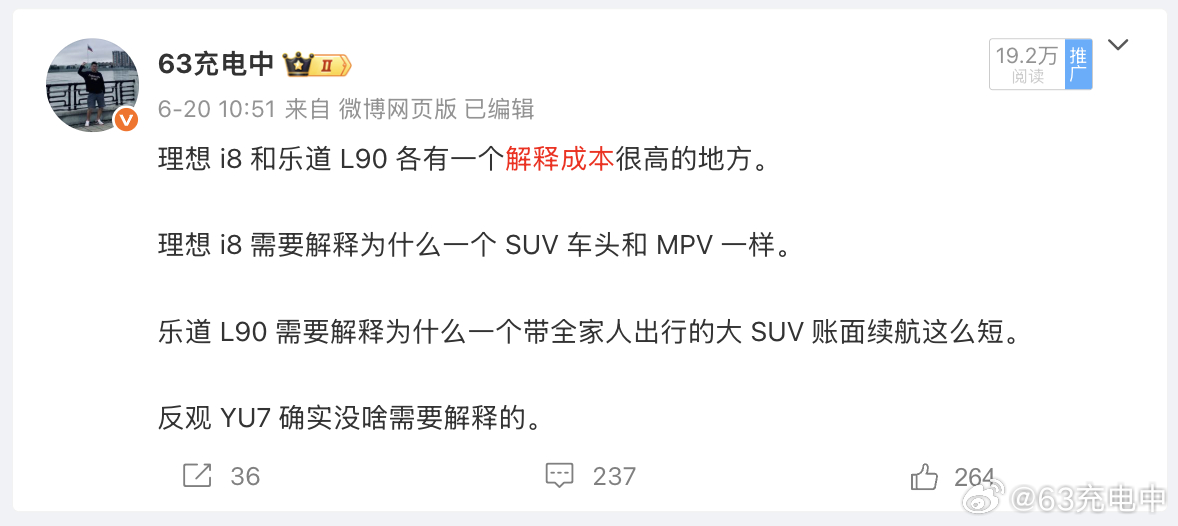

这个也呼应了我之前发的一条微博:

想到这又引申出了一个新的思考,其实解释成本高的事儿是更适合像小米这样声量大、品牌力强的的品牌来做的。

因为品牌力强,所以大家在碰到非常规的设计的时候,会优先从自己身上找问题,原来是我没用对。

但是一个小众品牌上碰到了非常规设计,大家一定会先从产品上找问题,是不是设计缺陷?

但哪怕是小米刚入场也不敢冒太大的险,也是求稳的心态。

新能源汽车

用户14xxx33

说了半天,车辆的安全隐患是半个字不提啊,刹车整改好了吗?