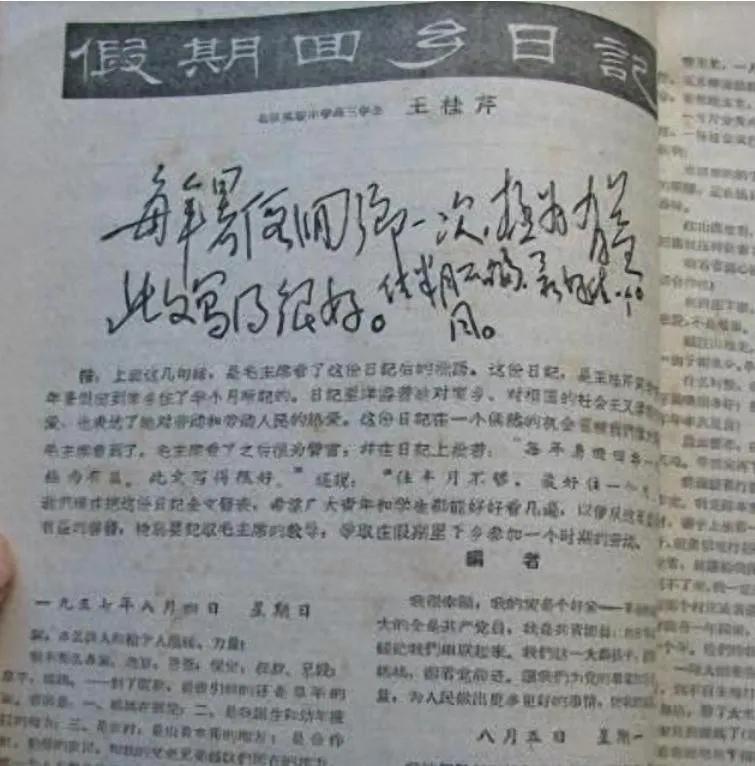

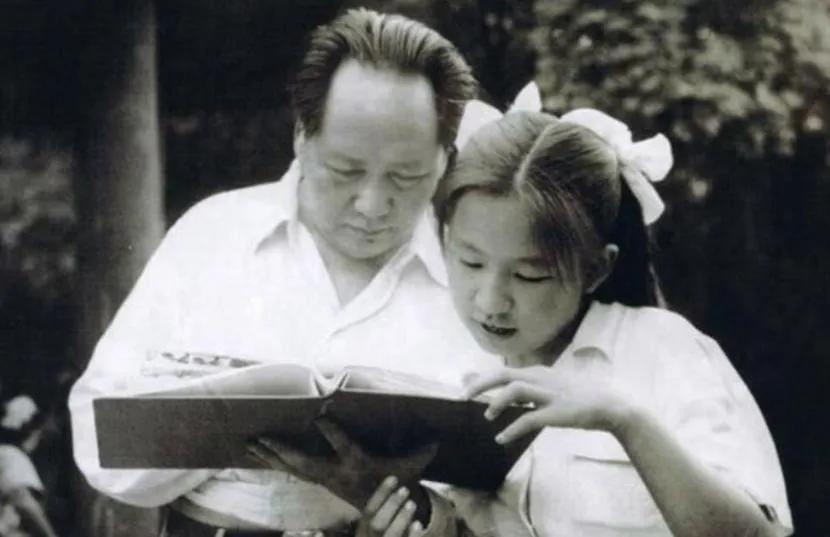

1957年李敏误拿女同学日记回家,毛主席偶然翻看,批注:原文发表。 1957年暑假结束,北京师范大学附属中学高三学生王桂芹,带着一本写满字的日记本回到了学校。 这本日记记录了她暑假回到河北阜平农村老家,跟着乡亲们一起干农活的点点滴滴。 开学后,她和同学们一起参加集体劳动,碰上下雨,她顺手把日记本塞给了关系要好的同学李敏保管,让她帮忙放进书包里避避雨。 雨停了,劳动继续,两人都把这本日记本忘在了脑后。 劳动结束,李敏背着书包回了家,那本日记本也就在她的书包里。 李敏到家后,像往常一样开始写作业。她的父亲,毛主席,每天无论多忙,都会抽空检查她的功课。 这天晚上,毛主席在翻看李敏的书包时,发现了一个陌生的本子,封皮内页写着“王桂芹”的名字。 毛主席知道这是女儿同学的东西,本不该翻看。 但本子摊开在桌上,他无意中瞥见里面的内容,讲的都是农村劳动的事,这引起了他的兴趣。 他拿起本子,一页页看了下去。日记里,王桂芹写了她刚到农村时,看到干裂的土地和蔫头耷脑的庄稼,心里特别不是滋味,甚至幻想自己能呼风唤雨就好了。 后来,在父母鼓励下,她不再只是看着,而是挽起袖子加入了劳动队伍。 她学着除草,跟着大伙儿“打坝”修水利,还学着劈柴、挑水。 虽然这些活计对一个城里长大的姑娘来说很吃力,手上磨出了泡,肩膀压得生疼,但她都坚持了下来。 她还发挥自己识字读书的优势,把报纸上的国家大事和新鲜政策念给村里不识字的乡亲们听,让大伙儿也能了解外面的世界。 短短半个月,王桂芹感觉自己变了个样,皮肤晒黑了,力气变大了,更重要的是,她第一次那么真切地体会到“汗滴禾下土”的滋味,明白了粮食的来之不易,也感受到了劳动带来的踏实和自豪。 毛主席看得入了神。虽然日记里有些字写得不对,句子也不够通顺,但字里行间流露出的那种真实感受,那种放下书本、走进田间地头的劲头,让他觉得特别珍贵。 他拿起笔,一边看,一边顺手帮王桂芹改正了日记里的错别字和不通顺的地方。 看到最后,他觉得这个高中生的经历和感悟很有意义,就在日记本上写下了批语。 批语的大意是说,学生放暑假回到农村老家参加劳动,是件大好事,能学到书本上学不到的东西,最好能在农村待上一个月,好好锻炼锻炼。 他还特意在批语后面加上一句建议:“原文发表”,意思是这日记写得实在,可以直接登出来给大家看看。 写完后,他叮嘱女儿李敏和妹妹李讷都看看这本日记,并让李敏务必把日记本完好地还给王桂芹同学。 李敏第二天就把日记本还给了王桂芹,并悄悄告诉她,自己的父亲看了她的日记,还写了批语,建议她可以试着投稿。王桂芹又惊又喜,拿着被毛主席批改过的日记本,心里七上八下。 在老师和同学的鼓励下,她鼓起勇气,把这篇名为《假期回乡日记》的文章投给了当时很有影响力的《中国青年》杂志。 《中国青年》杂志的编辑们拿到稿子一看,文章的文笔确实不算老练,就是普通高中生的水平。但文章里描述的那种亲身参加劳动的经历和朴素的感悟,很打动人。 尤其是稿子开头那两行龙飞凤舞的草书批语,更是让编辑们眼前一亮——这竟然是毛主席的亲笔! 有了毛主席的推荐和批语,这篇原本可能石沉大海的学生日记,立刻变得意义非凡。编辑部很快决定,按照毛主席的批示,“原文发表”这篇日记 。不久之后,《假期回乡日记》连同毛主席的批语,一起刊登在《中国青年》杂志上。 这件事在当时引起了不小的反响。毛主席的批语,表达了他对青年一代的殷切期望。 在他看来,读书学习固然重要,但绝不能关起门来死读书,读成“书呆子”。 青年学生要像王桂芹那样,走出课堂,走到群众中去,走到生产劳动的第一线去。 只有亲身实践,才能真正理解生活,理解国家,才能把学到的知识用到实处,真正为国家、为人民做点实事。正所谓“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。 毛主席希望广大青年能成为既有文化知识,又能吃苦耐劳、脚踏实地的新一代。 王桂芹的人生轨迹,也因为这本日记和毛主席的批语发生了改变。 这次经历让她更加坚定了服务基层、联系群众的信念。 她后来考入大学,毕业后选择到基层工作,长期在教育和科技领域耕耘,用实际行动践行着当年日记里感悟到的道理。 她始终保持着低调朴实的作风,那段特殊的经历成为她人生中宝贵的财富,也激励着她不断前行。 许多年后,人们依然记得这个故事。王桂芹老人晚年生活平静。 在2017年接受《中国青年报》回访时,她曾感慨,那本日记和毛主席的批语影响了她的一生,让她懂得了劳动的价值和深入基层的意义。 2021年,北京卫视的一档纪录片也曾采访过她,镜头前的她精神矍铄,言谈间依然流露出对那段青春岁月的珍视和对领袖关怀的感念。 信息来源: 《中国青年报》 北京卫视纪录片相关人物采访内容 《中国青年》杂志社史料记载