文 | 六六鳞

编辑 | 六六鳞

《——【·前言·】——》

1952年的台北,春风没能吹散牢房里的寒气。曾率台湾义勇队抗日、身披荣誉的李友邦,在一纸军法令下走向刑场。讽刺的是,他被定罪“共谍”,而真实的共谍案——吴石案——与他毫无关系。历史像一出黑色喜剧:一个抗日英雄,死于自己誓言效忠的政权。那年蒋介石下令清查间谍,枪声响在马场町,也响在台湾的记忆深处。

从抗日到“匪谍”,一场政治风暴的错位戏

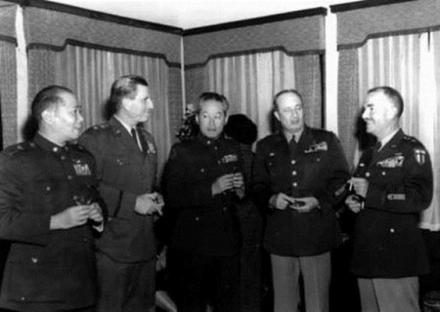

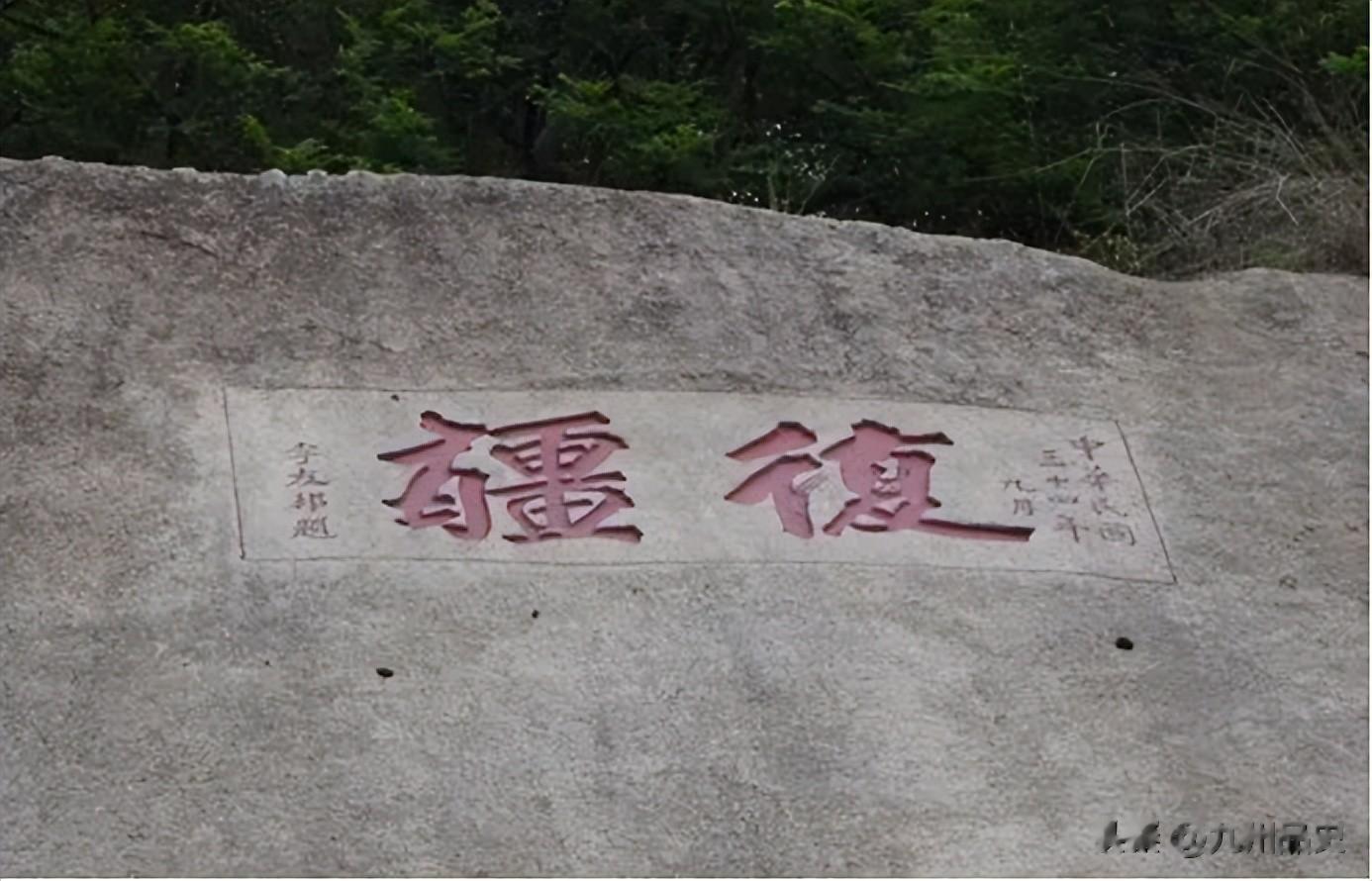

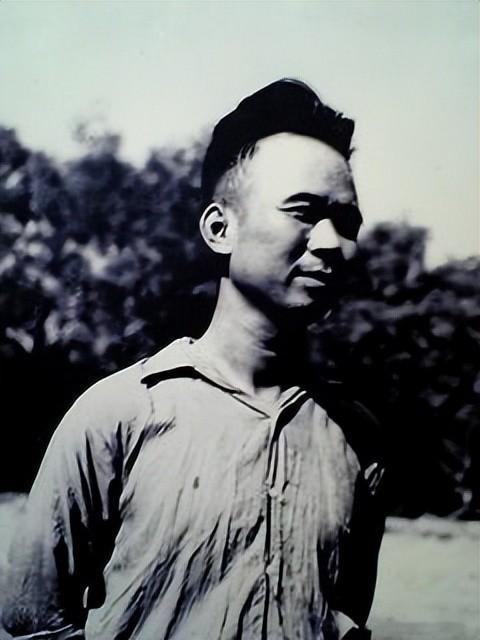

从抗日到“匪谍”,一场政治风暴的错位戏在抗日战争的硝烟中,李友邦是“台籍英雄”的象征。黄埔军校出身,参加北伐、抗日,多次负伤。他组织台湾义勇队,在滇缅战区与日军作战,被授予中将军衔。战后,他带着伤回到台湾,梦想恢复家乡秩序,筹建“台湾光复服务团”。

时局很快变了。1949年,国民政府撤退台湾,岛上进入军管状态。特务系统全面渗透,人人自危。蒋介石要求“宁可错杀,不可漏网”,一句话成了铁律。就在这场肃清运动的阴影下,一个毫无关系的名字被卷入风暴——李友邦。

那时的台北谣言纷飞。吴石案被揭发为“共谍渗透军方”的典型,情治系统立功心切,开始大规模扩线侦查。军法处一张名单上出现了李友邦的名字。理由是——“与朱谌之(朱枫)交往密切”。朱枫是中共女特工,而她确实与李的夫人严秀峰在抗战时期合作过。线索就此被放大成“组织关系”。

调查人员需要战果,政治空气需要“震慑”。李的抗日履历、在台籍军人中的威望,恰好成了“反面教材”的完美人选。文件上写着“怀疑与吴石案有关”,证据却薄如纸。即便如此,军法系统的指针早已设定——一旦列名,就等同于定罪。

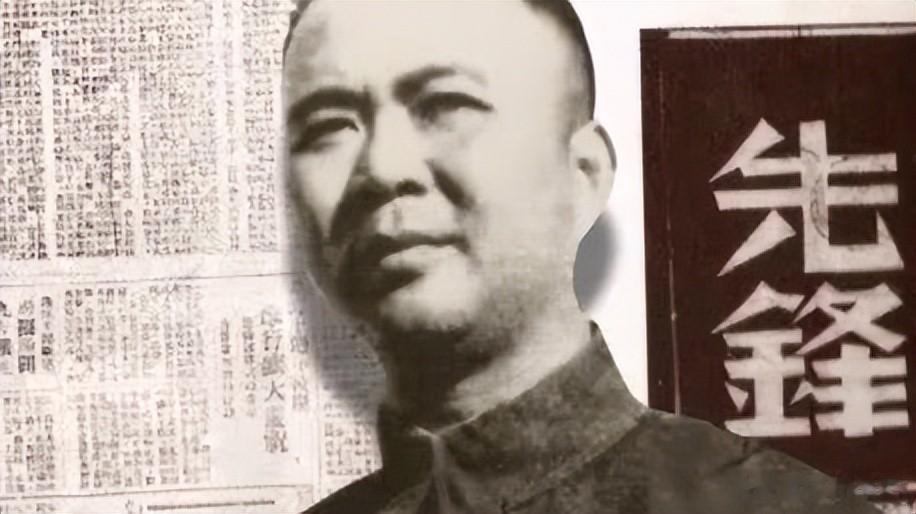

那年冬天,李被带走审讯。特务机关对外宣称破获“台籍匪谍网络”,报纸上连夜刊发。消息传到街头巷尾,昔日抗日将军的名字,变成“共党间谍”的代号。熟悉他的人只能低声议论:“英雄变叛徒,这世道疯了。”

几个月后,案件定性为“包庇匪谍、勾结共方”。妻子严秀峰的证词被无视,朱枫的供述中“李不知情”的字句也被删去。案卷封存,判决下达。历史没有任何缓冲,只留下一个生与死的期限。

在台北马场町刑场那天,李穿着旧军装,脚步稳重。旁观的士兵低下头,有人偷偷敬了个礼。枪声响起时,晨雾还未散。岛上的风,吹过一个错位时代的荒诞剧。

“共谍”与“功臣”的错位——一纸命令的杀机

“共谍”与“功臣”的错位——一纸命令的杀机在台湾的政治舞台上,1950年代的空气是紧绷的。蒋介石迁台后,情治机构几乎成了“国中之国”。他们掌握生杀大权,奉行“以恐惧维稳”的治理逻辑。吴石案的曝光,正中政治需要:高层渗透、共谍阴影、民族背叛——每一个词都足以让社会噤声。

李友邦的名字被绑在这场恐惧机器的齿轮上。他既不是共谍,也不在吴石的情报系统中。事实是,朱枫与严秀峰合作时正从事抗日宣传工作,那段经历反而体现李家支持抗战的立场。军法处却将此视为“潜伏线索”。一个政治案件,不需要真相,只需要人头。

那时的台湾,军法审判被简化为三步:指控、口供、定罪。李的案子也不例外。讯问记录被修改,供词被拼接,罪名变成“包庇共谍”。证人无人敢辩,辩护律师形同虚设。

军方高层曾有过不同意见。有人提醒蒋介石:“李友邦抗日有功,不宜误判。”但一句“宁枉毋纵”,盖过所有声音。毛人凤、谷正文等人曾暗示李的清白,却无人敢公开坚持。政治恐惧像阴霾笼罩岛上。

在牢里,李仍试图写信为自己辩白。他说:“若我真是共谍,岂会在抗日时浴血奋战?”信被退回。军方只留下四个字——“态度顽固”。这四个字成了死刑的理由。

1952年4月,军法审判结束。判决书上写着:“证据确凿,情节重大。”那句“确凿”,如今读来令人心冷。处决命令传达时,士兵低声叹息。据后来档案披露,当时的审判委员会甚至未见原案卷。政治需要效率,而效率就是枪声。

枪决后,官方通报称:“匪谍李友邦伏法。”新闻刊登在报纸角落,连标题都显得冷漠。几天后,军方发布新一轮“肃清通告”,继续扩大抓捕范围。李的死,只是那年台湾“肃匪”运动中的一个数字。

几十年过去,台湾国史馆的档案终于还原了真相。朱枫与严秀峰的口供一致写明:李未参与吴石案,无任何接触。换句话说,他与“共谍”无关。那些早被忽略的文件,如今成了历史的证人。

历史有时就是这样无声地讽刺。一个抗日英雄的生命被政治恐惧吞噬,一场“肃清”行动葬送了无数冤魂。李友邦被冤杀,不是因为他做错什么,而是他生在了一个“错不重要,只要服从”的时代。

沉默的档案——历史的回音与权力的盲区

沉默的档案——历史的回音与权力的盲区几十年后,台北马场町早已成了城市的一角。公车穿过那片土地,人们并不知道脚下曾埋葬着多少“秘密”。有时历史不会被遗忘,只是被尘土掩埋。李友邦的故事就是那种——被错杀,又被沉默。

军法档案在上世纪八十年代被重新整理,纸页发黄,字迹模糊。检视案卷的人震惊地发现:原始口供中有朱枫和严秀峰的证词——都明确指出李“未参与、亦不知情”。这些材料当年并未进入判决。那份缺页的档案,成了整个案件的讽刺注脚。

岛内历史学者称那段时间为“白色恐怖的机械化阶段”。司法不是裁决,而是执行工具。文件从情治机关传入军法处,只需盖章、签字、押人。法律程序存在于纸上,正义停留在口号中。李友邦的案子,只是机器吞噬人的一个齿轮。

随着时间推移,社会对那段历史的态度慢慢转变。台湾“转型正义委员会”开始公开档案,研究人员陆续出版关于吴石案、李友邦案的报告。越来越多的史料表明:吴石案确有实质谍报网络存在,但李友邦从未卷入其中。他与朱枫的交集止于抗战时期的宣传与救护活动。

大陆的学者与媒体也开始重提他的名字。新华社与《环球时报》曾报道台胞抗日群像,李友邦的名字被重新写进“抗战英雄名录”。那张老照片——身着旧军装、手执军刀的他——重新出现在公众视野。没有口号,只有一句平实的评语:“他曾为中华民族的独立而战。”

而在台湾,一部分老兵与家属默默纪念他。有人在清明节去马场町献花,有人写信给国史馆,希望能为他平反。档案管理员说:“文件不会说话,但时间会。”那句话像一枚钉子,敲在岛上的集体记忆里。

当年陪审的军法官后来在回忆录里写:“我们都知道他不是间谍,但谁敢签字说不是?”这句话几十年后被公开,像刀一样切开历史的遮羞布。正义迟到,但迟到的正义仍有意义。

从枪口到碑文——被误杀的忠诚与迟来的正名

从枪口到碑文——被误杀的忠诚与迟来的正名时间到了二十一世纪,李友邦的名字终于开始从尘封档案走回公众视野。2000年后,台湾的国史馆接收了李家后人捐赠的资料:抗战时期的任命状、军功证书、战地日记、妻子写的辩护信。这些文件在玻璃橱窗里静静陈列,文字发旧,却依旧有力量。

在展厅入口的说明牌上,写着一句话:“他曾为抗战流血,为信念殒命。”那是工作人员写下的说明,也是历史给出的温和判决。台籍将领的抗日史被重新梳理,李友邦、简吉、陈智雄这些被误解或被遗忘的人,逐渐重新被看见。

大陆学界也对他的经历进行了系统研究。澎湃新闻、新华社等报道提及他在滇缅战区的贡献,强调两岸同胞共同抗战的历史记忆。抗战纪念馆的展览墙上,多了一行名字——“台湾义勇队司令 李友邦”。那是对逝者的尊重,也是对历史的修补。

但在台湾社会,这场修复并不容易。白色恐怖留下的阴影仍在延续。部分保守力量反对重新定义“匪谍案”,认为那是政治清算。李友邦的平反过程几经波折,家属提交申请多年,档案才得以重新审查。转型正义机构的报告写道:“无证据显示李友邦参与间谍活动,其处刑程序存在重大瑕疵。”这句话等了半个世纪。

如今的马场町被改建成纪念公园。碑墙上刻着一排排名字,其中有李友邦。孩子们在草地上奔跑,游客拍照留影,没人知道这些石刻下的名字曾是政治的牺牲品。每年四月,仍有人在碑前放一束黄花,不说话,只轻轻擦拭那几个字。

历史的讽刺在于,李友邦死后七十年,他终于在两个世界同时被认可——在台湾,他被归入“受难者”;在大陆,他被称作“抗日英雄”。两岸政治分歧依旧存在,但这件事似乎让人看到一点共识:真正的忠诚,不该被枪口审判。

历史学者写下这样一句话:“有时候,一个时代的错,不在于杀了谁,而在于它相信可以用恐惧换来安稳。”这句话也像是写给那年春天台北的风。

李友邦被冤杀的故事,不再只是悲剧,而成了教训。权力的盲区、政治的恐惧、忠诚的代价——这些词汇在档案页间闪烁。也许他不需要被纪念,只需要被记得。因为被记得,才算真正的平反。