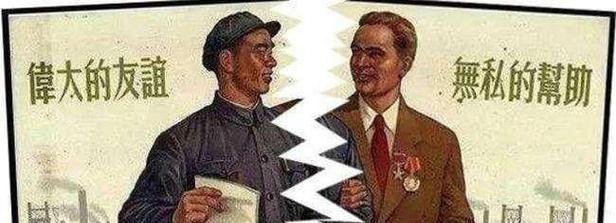

谁能想到,曾经"老大哥"和"小老弟"的关系,会从亲密无间走到水火不容?中苏这段历史,简直就像一部过山车,从并肩作战到针锋相对,中间的转折让人唏嘘不已。你说,两个有着共同理想的国家,怎么就闹到这种地步呢?

话说回来,斯大林在世那会儿,中苏关系可不是表面功夫。二战结束后,咱们中国百废待兴,工业基础薄弱得可怜,连基本的生产设备都凑不齐。这时候苏联伸出了援手,不仅签了《中苏友好同盟互助条约》,还承诺援建156个工业项目,覆盖钢铁、电力、机械这些关键领域。苏联派来大批专家,带着技术资料手把手教咱们工人操作设备、搭建生产线。很多工厂能顺利投产,全靠这些专家帮忙。实话说,当时中国工业能迈出第一步,苏联功不可没。

在国际舞台上,苏联也是最早承认新中国的国家之一,帮咱们打破西方的封锁孤立。这份支持,让当时的中苏关系格外紧密。双方靠着共同的意识形态认同,再加上实际需求互补,一直相安无事。

可1953年斯大林去世后,赫鲁晓夫上台,事情开始变了味。1956年2月25日,苏共二十大最后一天,赫鲁晓夫突然抛出《关于个人崇拜及其后果》的秘密报告,全盘否定斯大林。这操作,不仅让苏联内部乱成一团,也让咱们难以接受。中国一直认为斯大林是三分错误、七分成绩,总起来还是个伟大的马克思主义者。全盘否定他,不就等于动摇了国际共运的根基吗?为此,中国特意发表了《关于无产阶级专政的历史经验》,明确表达不认同的态度。双方第一次在意识形态上出现明显分歧,但表面还算和谐。

真正让矛盾升级的,是赫鲁晓夫那些侵犯中国主权的提议。1958年4月18日,苏联国防部长马利诺夫斯基致函彭德怀,建议在中国华南地区共建大功率长波电台,苏联出7000万卢布,中国出4000万,建成后共同使用。几乎同时,苏联又提出建立"共同潜艇舰队"。

我勒个去,这什么操作?这不就是要控制中国的军事设施吗?毛泽东直接拒绝了,直言"共同舰队"本质上就是侵犯中国主权,长波电台也必须由中国自主掌控。经过多次谈判,双方签署《八三协定》,明确规定长波电台由中国自建,主权归中国,苏联可提供技术和资金援助,但不得干涉中国内政。

赫鲁晓夫得知中国坚持主权立场后格外不满,觉得中国未顺应其意愿。双方为此爆发激烈争执,原本就存在的意识形态分歧,再加上主权问题的冲突,中苏关系开始急转直下,彼此的信任慢慢崩塌。

后来,双方在意识形态和国际共运领导权上的分歧越来越深。赫鲁晓夫推行"和平共处""和平过渡"的政策,主张和西方资本主义国家缓和关系,认为无产阶级可以通过和平方式夺取政权。中国则觉得这不符合当时的国际形势,尤其是亚非拉地区正掀起民族解放运动,西方资本主义国家并未放弃侵略扩张,和平过渡根本不现实。

在国际共运相关会议上,双方多次表态相悖,互相不认同对方的主张。甚至围绕国际共运领导权展开争夺,苏联想主导国际共运,中国则坚持各国共产党平等相待,不能搞霸权主义。分歧一步步公开化,原本的盟友关系越来越远。

1960年7月16日,赫鲁晓夫单方面终止中苏之间的合作协议,突然通知中国将在7月28日至9月1日期间撤走全部在华专家1390名,同时单方面终止派遣专家900多名,中断了12个协定和600个合同。专家撤走时还带走了所有技术资料,不少设备没人维护调试,技术难题没人指导破解,工厂陷入停滞,给中国工业发展造成巨大损失。

更过分的是,苏联还要求中国偿还之前的援助债务。当时中国正处于困难时期,偿还债务让国内压力陡增。这一系列操作,彻底让中苏关系走向破裂,从昔日的友好盟友变成了对立双方。

除此之外,边境问题也逐渐凸显。赫鲁晓夫时代后期,苏联开始在中苏边境增兵,频繁制造边境摩擦,为之后的边境矛盾埋下了隐患。

坦白讲,中苏关系从友好变对立,从来不是单一原因导致的。意识形态分歧是导火索,主权争议和利益冲突是核心,国际共运领导权的争夺则让矛盾彻底公开化。赫鲁晓夫的强硬政策和霸权思维,再加上中国坚守主权、不愿妥协的态度,最终让这段曾经的友好关系走向终结。

回望这段历史,你有没有觉得,国家之间的友好从来不是一成不变的?哪怕有共同的意识形态,一旦触及主权底线、利益相悖,分歧终究会爆发。中国当时坚守主权绝不退让,哪怕面临专家撤走、项目停滞的困境,也坚定坚持自主发展,这份立场够仗义。

话说回来,国际关系中,利益和原则哪个更重要?或者说,如何在坚持原则的同时维护国家利益?这个问题,恐怕没有标准答案吧?

评论列表