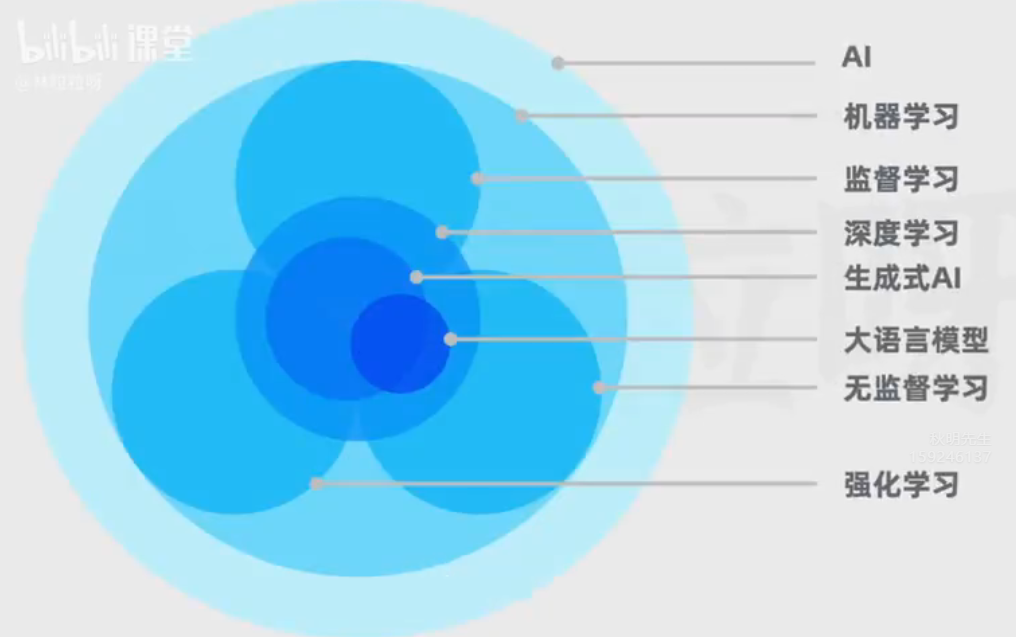

要理解AI形成的原理,我们可以将其拆解为三个层面:思想来源(灵感)、技术实现(方法)、和核心流程(过程)。

一、思想来源:AI是如何被“启蒙”的?

AI的核心理念并非凭空产生,它主要源于对人类自身的模仿:1. 模仿大脑(神经元):这是深度学习的基础。科学家们模仿人脑神经元的工作方式,创造了“人工神经元”。一个神经元接收输入信号,进行处理,然后决定是否输出信号。成千上万个这样的“人工神经元”连接成网络,就形成了可以学习和识别复杂模式的基础结构。

2. 模仿学习过程(试错):这是强化学习的核心。就像训练小狗一样,AI在环境中采取一个行动,如果行动带来了好的结果,它就得到一个“奖励”信号,这个行为就会被加强;如果带来坏结果,它就得到一个“惩罚”信号,这个行为就会被抑制。通过无数次的试错,AI最终学会采取能获得最大长期奖励的策略。

3. 模仿进化(优胜劣汰):遗传算法等受进化论启发。首先随机生成一批“解决方案”,然后像自然选择一样,让它们相互“竞争”,选出其中表现最好的“父代”,通过“交叉”(杂交)和“变异”产生新一代的“解决方案”。如此反复迭代,解决方案会越来越优秀。

二、技术实现:AI是如何被“建造”的?

光有想法不够,还需要具体的技术工具来实现。现代AI,尤其是取得突破性进展的AI,主要依赖于以下技术栈:

1. 核心引擎:机器学习· 核心思想:不是通过硬编码的规则,而是通过从数据中自动学习模式和规律。

· 简单比喻:你不是教孩子“猫是有四条腿、有毛、会喵喵叫的动物”(这是规则),而是给他看成千上万张猫和不是猫的图片,让他自己总结出“猫”的特征。

2. 强大工具:深度学习· 它是机器学习的一个子领域,使用被称为“神经网络”的复杂模型。

· 这种网络由许多层(所以叫“深度”)神经元组成。每一层都会从数据中提取不同层次的特征。

· 举例:识别猫:

· 第一层:可能只识别简单的边缘和像素。

· 中间层:开始组合边缘,形成纹理、轮廓(如圆形、三角形)。

· 深层:组合轮廓和纹理,识别出眼睛、胡子、耳朵等器官。

· 输出层:综合所有特征,判断这是“猫”。

3. 三大支柱:数据、算法、算力· 数据:AI的“燃料”。没有海量、高质量的数据,再好的算法也无法学习。我们正处在大数据时代,为AI提供了前所未有的养料。

· 算法:AI的“菜谱”。它定义了学习的具体数学模型和优化方法(如梯度下降、反向传播)。研究者们不断设计出更高效、更强大的新算法。

· 算力:AI的“发动机”。训练复杂的神经网络需要进行天文数字级的数学运算。现代GPU 等高性能硬件的出现,使得在合理时间内完成这些计算成为可能。

三、核心流程:一个AI模型是如何“形成”的?

以最常见的监督学习为例,其形成过程就像一个学生备考:

1. 定义问题与准备数据:· 明确你要AI做什么(是识别垃圾邮件,还是翻译语言?)。

· 收集大量相关的数据,并进行清洗和标注。比如,准备一万封邮件,并人工标记好哪些是“垃圾邮件”,哪些是“正常邮件”。

2. 选择与构建模型:· 根据问题类型,选择一个合适的算法架构(比如一个卷积神经网络用于图像识别,或一个Transformer模型用于语言处理)。

3. 训练 - 核心学习过程:· 喂数据:将标注好的数据输入模型。

· 做预测:模型对输入的数据做出预测(比如,判断一封新邮件是垃圾邮件)。

· 计算误差:将模型的预测结果与真实的标签进行比较,计算出“误差”或“损失”。

· 调整参数:通过“反向传播”算法,将这个误差从输出层反向传递到网络的每一层,并根据误差大小微调网络中数百万甚至数十亿的“参数”(可以理解为神经元的连接强度)。

· 循环往复:重复以上步骤成千上万次,直到模型的预测准确率稳定在一个很高的水平。这个过程的目标是最小化总的预测误差。

4. 评估与部署:· 使用模型从未见过的“测试数据”来评估其真实性能,确保它不是死记硬背(过拟合)。

· 如果性能达标,就将这个训练好的模型部署到实际应用中,处理真实世界的数据。

总结

AI形成的原理可以概括为:

受生物智能的启发,利用“机器学习”作为核心方法,以“数据”为燃料,“算法”为蓝图,“算力”为引擎,通过一个不断“预测-计算误差-调整参数”的迭代过程,最终从一个空白模型训练成一个能够在特定任务上表现出智能的复杂数学模型。

它本质上是一个复杂的模式识别和函数拟合系统,其“智能”来自于从海量数据中统计归纳出的规律,而非人类意义上的理解和意识。

![还有两个月,小米的目标妥妥完成啊[墨镜][加油]](http://image.uczzd.cn/2759980918871210677.jpg?id=0)