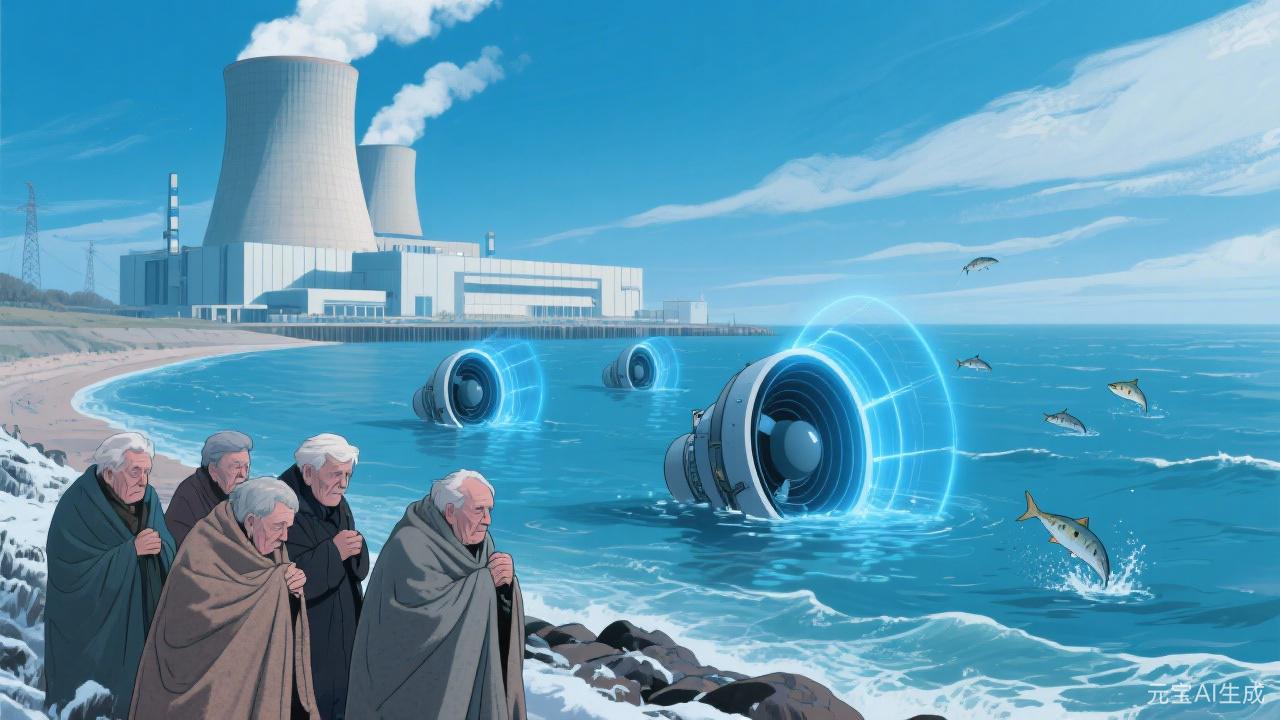

精密的声学驱鱼装置在冰冷的布里斯托尔湾水域中发出规律性低频脉冲,这座被戏称为“鱼类迪斯科”的工程,或许将成为大不列颠工业最后的舞蹈。

“每年挽救0.083条大马哈鱼”——这不是科幻小说的设定,而是英国欣克利角C核电站鱼类保护系统的真实推演数据。这意味着大约需要12年时间,这套系统才能成功“拯救”一条大马哈鱼。

英国人为这个号称“最完善的鱼类保护措施”投入了7亿英镑(约65亿元人民币),却只换来每年保护不到百条鱼的结果。当反对党质疑为何在众多退休老人无力支付取暖费时,却为鱼类花费数十万英镑每条的保护成本时,这场环保秀已经超出了常识范畴。

7亿英镑为鱼建“迪斯科”,英国核电站荒诞剧背后的工业沉沦

天价环保账单,形式主义登峰造极媒体戏称的“鱼类迪斯科”仅仅是欣克利角C核电站荒诞剧的开场。所谓的声学驱赶装置、低流速进水罩以及“鱼类遣返系统”,共同构成了一幅现代环保主义的讽刺画。

法国电力集团(EDF)的推演数据显示,这些造价7亿英镑的设施,每年预计只能挽救6条河灯鱼、18条西鲱鱼、不到100条芬塔西鲱,以及可以忽略不计的大马哈鱼和海鳟。

更令人啼笑皆非的是,就连承建方都承认这些设施效果有限。他们曾试图取消部分装置的安装,但最终还是在严苛的环保法规面前低头。

成本失控,纳税人的噩梦欣克利角C核电站的困境远超鱼类保护的争议。这个最初预算为160亿英镑的项目,如今总成本已飙升至460-480亿英镑,成为英国基础设施建设成本失控的典型代表。

项目成本失控的背后,是英国核电监管体系的僵化。为满足英国监管要求,承建方法国电力公司不得不对反应堆设计进行了约7000次修改,这是造价飙升的重要原因之一。

英国政府报告指出,该国已成为全球核电建造成本最高的地区。监管体系需要“彻底重置”,才能降低建造成本、扭转行业衰退。

自毁长城,合作破裂的代价欣克利角C项目原本是中英法三国合作的典范。2015年,在时任英国首相卡梅伦的见证下,中国广核集团与法国电力集团签署协议,中方持股33.5%,项目预计2025年完工。

然而,政治风向的转变让项目陷入困境。在英国脱欧后,特蕾莎·梅政府以国家安全为由对项目发起审查,尽管英方团队未发现任何实质性风险,但来自外部的压力最终导致合作破裂。

将中方踢出局后,项目成本从180亿英镑飙升至480亿英镑,完工时间一再推迟。失去了中国的资金与技术支持,这一曾被寄予厚望的工程迅速陷入困境。

监管泥潭,英国核电的自我束缚英国核监管工作组发布的报告指出,英国核安全监管体系已变得“过于缓慢、效率低下且成本高昂”。

监管体系存在多重问题:风险管理的相称性失衡、监管与规划的复杂性、新型核电技术落地困难、专业能力和组织文化缺失等。

尤为荒谬的是,监管机构在分析降低风险时,往往未能充分考虑项目延误带来的巨大财务成本。这种脱离经济现实的监管思维,直接导致了项目的成本失控。

帝国斜阳,从世界工厂到“鱼类迪斯科”英国工业的衰落提供了一个国家如何从工业革命先驱滑入产业空心化困境的完整样本。

去年四月,英国本土最后两座炼铁高炉关闭,这意味着英国可能成为G7中首个不能炼铁的国家。其全年粗钢产量不足中国唐山市半个月的产能。

劳斯莱斯、宾利、捷豹、路虎等曾经引以为傲的工业品牌,已陆续被外国资本收购。即使部分品牌仍在英国生产,核心部件也大多依赖进口。

更令人担忧的是,作为曾经的海洋强国,英国军工产业也难逃“空心化”命运。其45型驱逐舰曾因综合电力系统故障集体“趴窝”,军工企业也承认已丧失大口径火炮身管的制造能力。

英国新政府成立核设施监管工作组,誓言彻底重置管理规章。但摆在他们面前的是个烂摊子:欣克利角C核电站的成本已飙升至近480亿英镑,投产时间一再推迟。

监管工作组指出,英国核电监管体系复杂、审批流程冗长、机构职能交叉以及专业人才匮乏,这才是问题的核心。而在英国,核电在能源结构中的占比已从高峰期的25%下降到目前的约15%,老旧核电机组正陆续关停,能源缺口不断扩大。

曾经的世界工厂,如今将精英才智耗费在“鱼类迪斯科”这样的项目上,而忽略了实体经济根基的崩塌。对于一个国家的长远发展而言,坚实的工业基础远比华丽的环保表演更为重要。