一条世界级大河日复一日奔流不息,却养不活一个国家?

听起来讽刺却是苏丹的真实写照,尼罗河贯穿其国土超过3000公里,年均径流量超800亿立方米,可2024年该国人均GDP仅850美元,世界银行数据显示贫困率高达46%,近三分之二人口缺乏基本粮食保障。

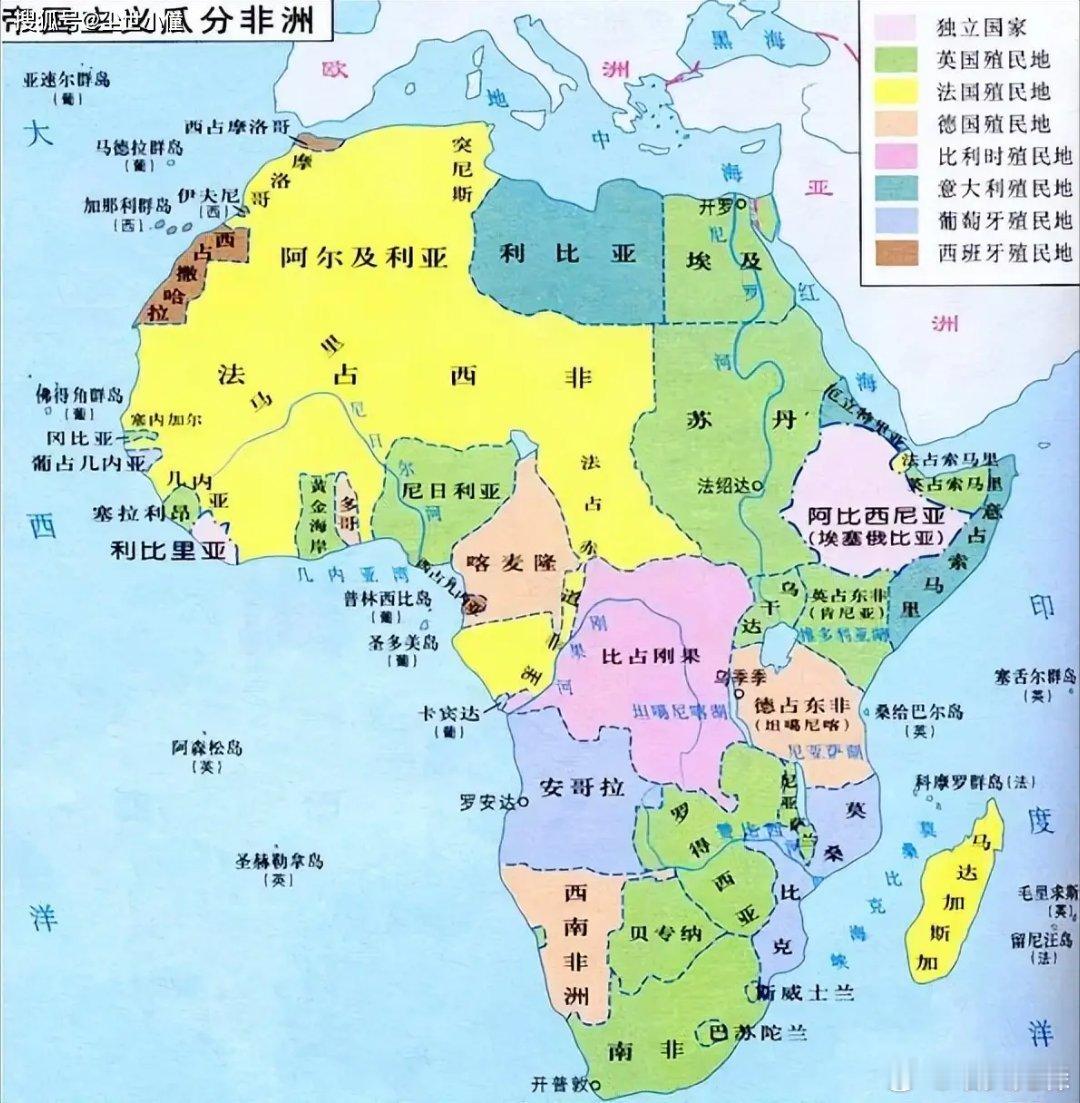

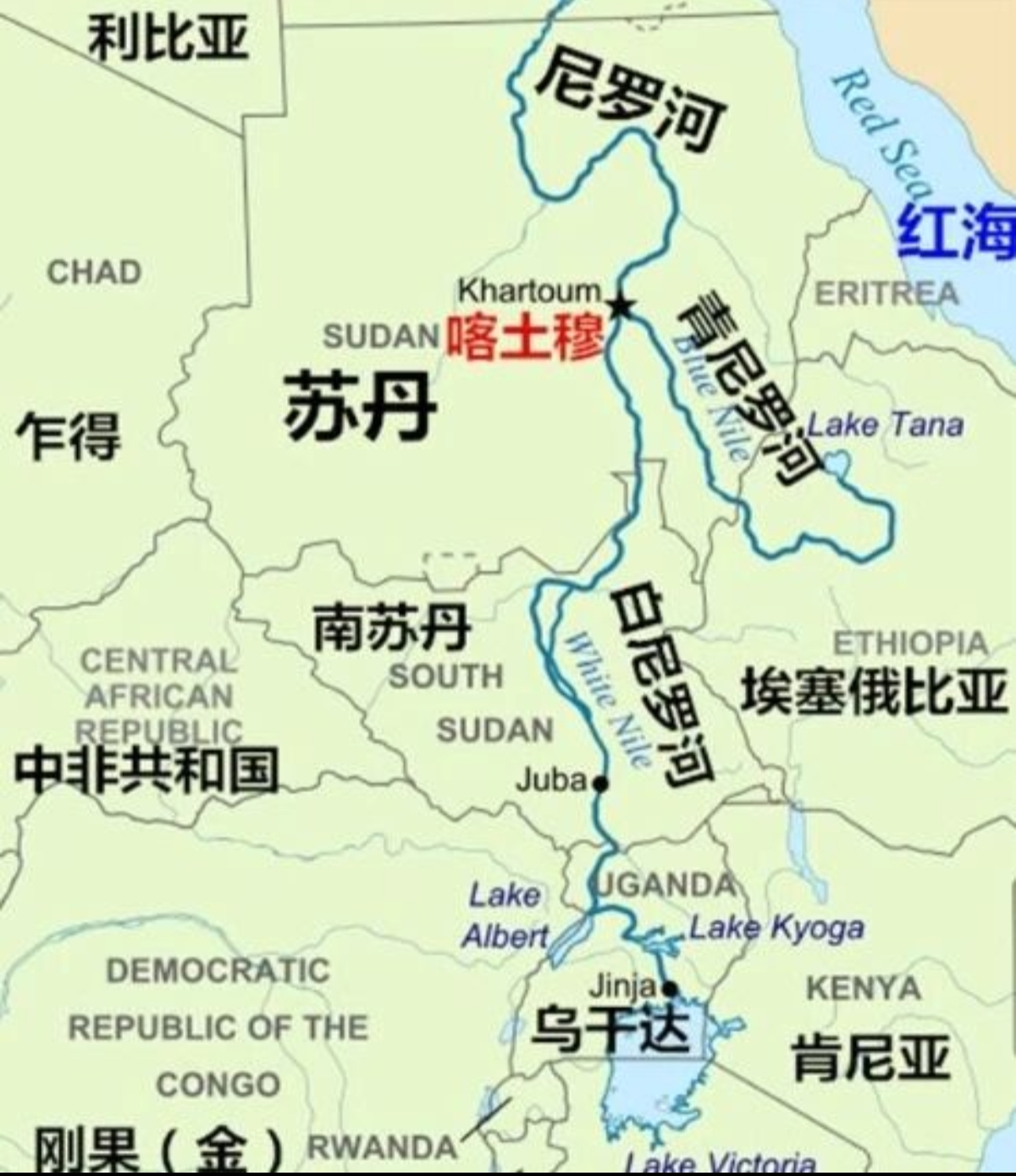

资源与现实存在较大差距,此情况使一个长期被忽略的事实凸显出来:河流不会自行变得繁荣,关键在于人们如何对其加以利用。全世界最长的河流尼罗河,全长达6650公里,它流经11个国家,苏丹处于尼罗河的中游地段,境内的青尼罗河与白尼罗河在此处交汇,此地土地肥沃,日照相当充足,以往被叫做“非洲粮仓”

20世纪60年代其棉花出口量位居世界前列小麦种植可满足自身需求,当下农业灌溉面积仅占全国可耕地的4.7%较埃及的85%低很多。联合国粮农组织称,苏丹大概九成的农田还依靠雨水来灌溉,农作物种类比较单一,芝麻、高粱这类低附加值作物的种植面积占比超过七成,单位面积产量仅仅是全球平均水平的40%

为改变不良局面,苏丹先后修筑了罗赛雷斯大坝与麦洛维大坝,后一个是2008年中国企业承建的,耗资18亿美元,装机容量达到1250兆瓦,理论上应能满足全国三分之一的用电需求。不过现实令人感慨,国际能源署2023年的报告表明,苏丹农村电网覆盖率不足28%,大坝发出的电大多集中于城市,农业用电基本为零。灌溉渠系配套严重滞后,仅3%的新增灌溉面积得以有效利用。更严重的是,运维资金每年平均短少超1,2亿美元;因为技术人员不够,设备故障率都到了35%,水利工程就成了“半拉子工程”咯。

问题不止于技术,苏丹的水利项目长期依靠外部援助,麦洛维大坝七成资金由中国贷款支持;罗赛雷斯的扩建靠着沙特援助来进行,这种“输血式”的建设缺少本土能力的培育,要是外部支持变少,系统马上就会走下坡路。世界银行2022年评估指出,苏丹水利基础设施的全生命周期管理缺失,导致投资回报率不足15%,远低于非洲平均水平的32%。

河流被视为独立的工程对象,而不是国家发展体系中的有机组成部分,对比长江差距更显刺眼,长江全长约6300千米,流域面积达180万平方千米,支撑我国46%的GDP,与此同时承载40%的人口它能够成功,不单单是因为三峡大坝,而是在于“水能粮产城”一体化的规划。沿江港口一年的货物吞吐量超过35亿吨,高效的物流体系把长三角地区的制造业集群紧密地连接在一起;国家每年投入超2000亿元,推进数字水利与智慧农业的建设,长江保护法清晰划定生态红线,并且对产业准入作出具体规定

苏丹连基本水文监测站都不到50个,而中国长江流域有超过5000个实时数据节点。归根结底,苏丹的症结不在河,而在人,长期的政治动荡致使治理较为分散,18个州各自负责自身事务,水利政策缺乏统一协调,联合国开发计划署数据显示,苏丹每年流失逾1.2万名专业技术人才,农业科研人员密度仅为每百万人3人,不足非洲平均值的五分之一。与此同时气候变化让危机更严重了:过去30年中,尼罗河上游降雨波动幅度增加了22%,苏丹旱季平均延长了42天,传统农业的耕作节奏完全被打乱,资源、制度、气候这三方面的危机同时出现,造成了循环不畅的状况,出路在于重构“河流治理哲学”

首先推动尼罗河流域相关国家共同建立共享的水文与气候数据库,摒弃零和博弈的做法,其次引入低成本滴灌、耐旱品种与太阳能水泵,将每立方米水的产出提升3倍以上——国际水资源管理研究所证实,此举可在5年内使小农收入翻番。更重要的是,将教育投入视为战略基础设施,若将农业研发投入从当下占GDP的0,18%提升至1%,依据非洲开发银行的模型进行测算,十年间粮食自给率可从55%攀升至90%。

一条河能否养活一个国家,从来不是地理问题,而是文明的选择。尼罗河的水较为充足,只是缺少将水转化为发展动力的系统智慧,苏丹需要的不是更多大坝,而是一套融合技术、制度与远见的“河流文明操作系统”。

若人类将河流视作生命共同体,而非仅仅是取水的管道,世界级的大河方能真正成为国家的支撑,否则,哪怕坐在水塔之上,也只能干渴而亡

声明:文章内容90%是作者原创的,少量数据、素材借助AI辅助,但是所有内容都是作者严格审核跟复核的。文章里的图片、视频素材都来源自真实素材或AI原创。文章内容旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导,望读者知悉。