河北这地界,打战国起就扛着燕赵的骨头。

易水河边风一吹,还是荆轲当年的寒,“风萧萧兮易水寒”不是空话,是刻在土里的硬气。

古人逐水而居,漳河、滹沱河养出了平原上的烟火,也冲垮过城池,

邯郸的丛台还立着,赵王的歌舞早散了,

可“胡服骑射”的狠劲,还藏在庄稼人的腰杆里。

后来运河挖通,漕船载着粮米、丝绸穿境而过,沧州的码头、衡水的酒坊跟着活泛起来。

古城墙垒了又塌,塌了再垒,砖缝里塞满了朝代的碎影:

北魏的佛造像在响堂山静坐,明清的商号在平遥街残留,就连泥土都记得,这里曾是南北通衢,人声鼎沸。

民风是刻在骨子里的实在。

农民种着华北平原最金贵的粮,手艺人剪着窗花、捏着面人,梆子戏一唱就是半百年。

日子苦过,洪水、干旱没少折腾,可河北人不喊冤,就像地里的玉米,被风刮倒了,又歪歪扭扭站起来。

这些活着的痕迹,不是书本上的字,是炕头的烟火,

是老辈人的唠叨,是这片土地摔打出来的、沉甸甸的魂。

今天,跟您聊聊河北的非遗美食……

自明清风起,它从民间野趣升华为官府珍馐,历经600年沧桑。

李鸿章烩菜的典故最是厚重,

1896年李中堂出使欧美归来,总督府官厨用保定贡品白菜、海参、鱼翅烩制此菜,他拍案道:“这味儿,比西洋大餐得劲儿多了!”

锅包肘子则藏着科举巧思,高阳厨师为进京举子改良,

外焦里嫩不油腻,慈禧尝后直夸“可劲儿造”,后来成了直隶总督署的“面子菜”。

2011年,这菜系入选国家级非遗,特点全在“酱”上。

保定槐茂甜面酱勾出暗红光泽,入口滑润酱香浓,搭配望都辣椒的微辣,

鲜嫩爽滑里藏着南北兼容的智慧。

温盘夹层注水保温的巧思,更显古人宴饮的讲究。

如今,它不仅是非遗,更是保定人“舌尖上的乡愁”。

的根得从三国赵子龙那儿刨。

当年子龙将军打胜仗,总用四碗肉菜犒劳将士,后来厨子们回正定,把这手艺传成“八大碗”。

到了唐代,正定人讲究“八仙桌坐八客,食八碗菜”,

四荤四素配八碟凉菜,成了红白事的门面。

如今宋记八大碗2007年就入了河北非遗,

四荤得是扣肘、酥肉、方肉、肉丸子,素菜得有海带、粉条、豆腐、萝卜,讲究个“荤菜不油腥,素菜不寡淡”。

这碗菜端上桌,肘子皮红得透亮,筷子一戳就化;

素菜吸饱了肉汤,粉条滑溜溜直钻喉咙眼儿。

正定人爱说“吃八大碗,真得劲”,那滋味儿比胡同口的老槐树还地道。

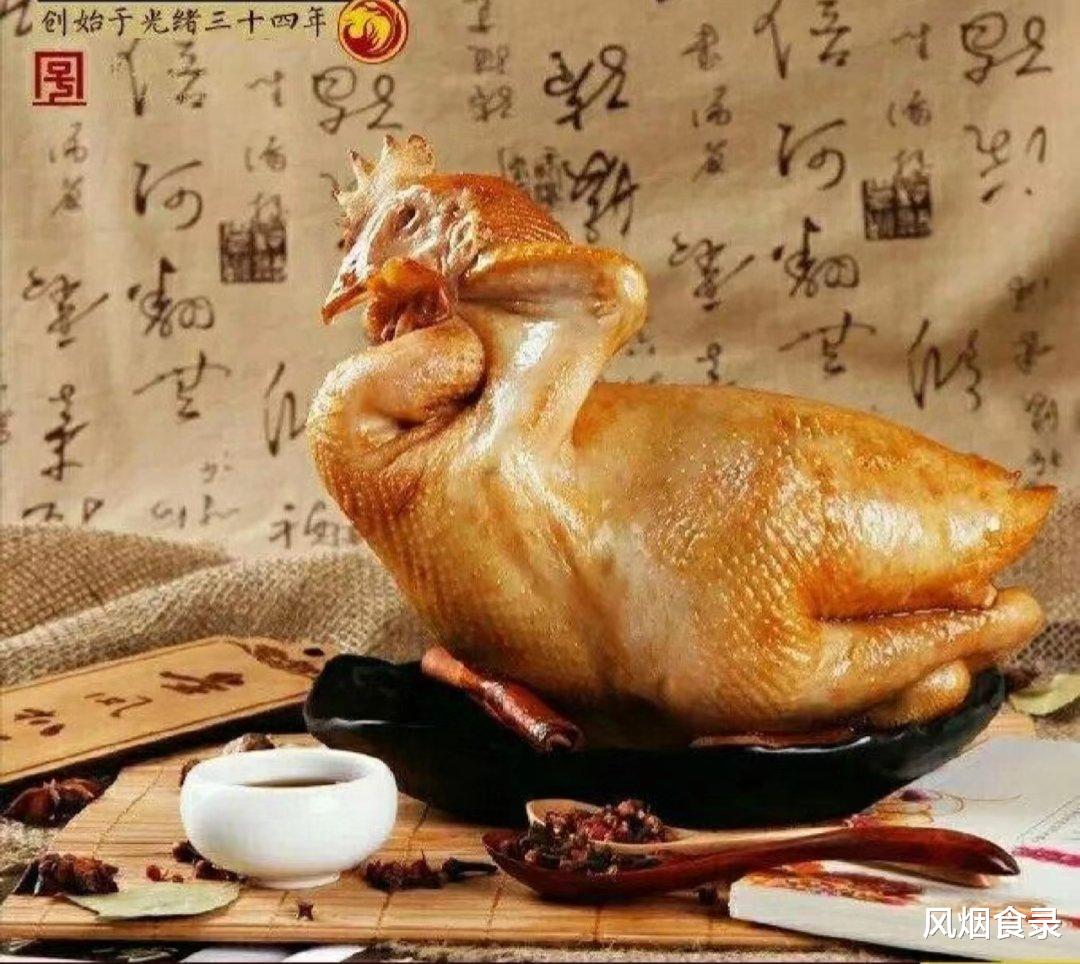

始于1908年清光绪年间,马鸿昌夫妇挑着担子从保定来到石家庄,

在大桥街支起“鸿须利”小摊。

暴雨天赠鸡给逃难人,得御医后人指点,

这才成就了“一抖脱骨香扑鼻”的传奇。

公私合营时,储勤永带着十七户商户合营,将烧鸡改为扒鸡,

1984年“金凤”商标正式注册,“金”为五行首,“凤”为百鸟王,寓意凤凰涅槃,从此“金凤”二字刻入石家庄的烟火气。

2007年,其手工技艺入选河北省非遗,2006年更获“中华老字号”。

这鸡只选450天以上的健康蛋鸡,蜂蜜上色炸至金黄,再入老汤焖煮14小时,肉烂脱骨,色如桔红,香得“车行五百味犹溢”。

源起隋唐,盛于明清,清光绪年间因地方官进贡皇室得名“宫面”。

据《藁城县志》载,此面“味极适口,相传数百载,曾进贡清皇室”。

同治年间,藁城“永和号”挂面庄所产挂面被选为贡品,分圆条、扁条、扁花三类,

至今耿家庄仍保留纯手工技艺,需经和面、盘条、拉丝等13道工序,

历时30多小时,条细空心如银丝,能穿针眼不破。

2013年它入选河北非遗,2017年成国家地理标志产品。

这面“耐火不糟,回锅不烂”,煮后汤清面秀,半汤半面最宜。制作讲究“靠天吃饭”,一年仅200天可产,

全凭老师傅经验调温湿,用本地藁优麦、0度软水和粗盐,才得劲道爽滑、绵软有力的口感。

打清朝光绪年间就飘着香。

乐亭石老化创的吊炉烧饼,后来改成缸炉烤,那口大缸横卧当炉子,贴饼烤出来外酥里脆,带着股子“烟火气”。

传说刘秀被王莽追到井陉,饿得前胸贴后背,当地百姓端来缸炉烧饼配山泉,这才缓过劲儿。

如今井陉“刘秀洞”还在,烧饼香也传了千年,这口“救命饼”成了非遗,

2013年就进了河北省非遗名录,可不赖!

这烧饼讲究“缸里烤,火候刁”,外皮金黄酥脆,一咬“咔嚓”掉渣,内里软乎筋道,芝麻香混着面香、油香直窜鼻尖。

乐亭的“吊桥烧饼”最出名,直径十厘米,鼓鼓囊囊像个小鼓,放三天都不皮硬。

清光绪年间八国联军侵京,慈禧携光绪西逃至怀安,

县令请来柴沟堡厨师郭玺做红烧肉。

郭玺被友人灌酒误事,肉在柏木蒸笼上烤糊,他硬着头皮端上桌。

谁料那盘“焦糊肉”竟让慈禧眼睛一亮,

皮紫微焦似秋柿,肉嫩如脂不塞牙,柏香混着肉香直钻鼻腔,她当场拍桌:“这味儿,比御膳房的香!”

郭玺顺势改口说是“柏木熏肉”,慈禧点头封为贡品。

这意外之“糊”,倒成了百年非遗的起点。

2009年,柴沟堡熏肉制作技艺入选河北非遗。

其妙在“三绝”:

皮脆如薄纸不破,咬下微筋带劲;肉瘦不柴、肥不腻,入口即化似融雪;

柏木熏香沁骨,久存不腐,蚊蝇不恋。

当地人爱说“吃熏肉,得配二两烧刀子”,那股子烟火气,混着酒香,才是地道的人间至味。

宋时漕河码头,漕帮盐帮争斗,漕帮胜后宰盐帮毛驴,炖肉夹火烧,竟成习俗。

明靖难之役,李景隆兵败漕河,军中缺粮杀马充饥,百姓用驴肉烹出更香滋味。

清康熙南巡,微服尝驴肉火烧,直夸“真得劲”,遣人专购,自此名扬京城。

2013年,这道“驴火”入选河北非遗,成了舌尖上的活历史。

它讲究“大火攻、小火焖、油盖顶”,

20余味调料渗入肉丝,色泽红润如枣,肉质酥软不柴,

夹进“三翻六转七十二拨拉”烤制的火烧里,外焦里嫩,一口下去,咸香裹着麦香,直窜喉咙。

当地人说,“这驴肉,中!

比牛肉嫩,比猪肉香,补气养血,吃了浑身有劲儿!”

唐太宗李世民登基前路过河间,一书生“杀驴煮秫”招待,他吃后直夸“真得劲”!

到了清朝乾隆南巡,夜宿河间农家,

主妇把驴肉夹进刚烤好的火烧,乾隆连吃三个,见火烧张着口像蛤蟆,便赐名“蛤蟆吞蜜”,这名字至今还在河间老店挂着。

这火烧2012年入了河北非遗,2017年河间得了“中国驴肉火烧之乡”的称号。

火烧是方形死面,烤得“色如金、酥如雪”,咬开咔嚓响,

里头的驴肉得用4-7岁的驴,配二十多种调料炖八小时,

肉烂而不柴,肥而不腻,夹点尖椒焖子,热乎着吃,

麦香混着肉香直钻鼻子眼儿——“中不中?中!”

这口甜得“真得劲”的非遗老味儿,得从明朝万历年间唠起。

丰润七树庄的“广盛号”糕点铺,最早靠炸排叉、蜜汁排叉两路子手艺混饭吃。

后来掌柜的一琢磨,把两种排叉“糅巴糅巴”,

再借了京城“蜜供”的浇浆法,整出了这薄如蝉翼、形似团花的麻糖。

你说巧不巧?这一整,就整出了四百年的烟火气。

2009年,这手艺被列入河北省非遗名录。

它咋恁招人稀罕?

面片得擀到2.7米长,薄得能透报纸字儿,炸出来金黄透亮,咬一口“咔嚓”脆,甜香直往嗓子眼儿钻。

蜂蜜、桂花、香油一搭,甜而不腻,老鼻子好吃了!

如今新新麻糖厂还守着这老工艺,低糖版都整出来了,照样香得人直咂摸嘴儿。

清雍正七年(1729年)由仇发生创制,距今近三百年。

传说乾隆年间,肃宁太临省亲时必带此面献给皇帝,后成宫廷贡品,光绪年间更名动四方。

1929年天津国货博览会获二等奖,孙中山亲题“制造精良”奖状,至今仍存仇家。

这面“细得跟头发丝儿似的”,需经八百次试炼,

非遗技艺2013年列入省级名录,传承十四代人,代代单传护秘方。

面薄如纸、色若金丝,绿豆粉、芝麻粉混着鲜蛋清,揉擀千次切细条,沸汤一煮不烂,入口滑溜带香。

老辈人说,“热汤里滚三滚,神仙都馋这一口”,涮火锅更绝,吸饱汤汁还筋道。

现在,筷子就摆在你面前。

这些滋味在河北人的灶台上滚了百年,如今飘到你鼻尖前。

夹一筷尝尝吧,那胡服骑射的狠劲,运河漕船的忙碌,还有庄稼人一次次从洪水泥土里站起来的倔强,都炖在这碗烟火里了。

吃进肚里,它就和你的人生长在一起。

往后无论走到哪,这口滚烫的实在都会提醒你:人间啊,终究值得。