标签: 马伟明

马伟明猜中了,百亿核航母变成烂尾工程,军方给出最后的期限,中国教授竟然预言了美国

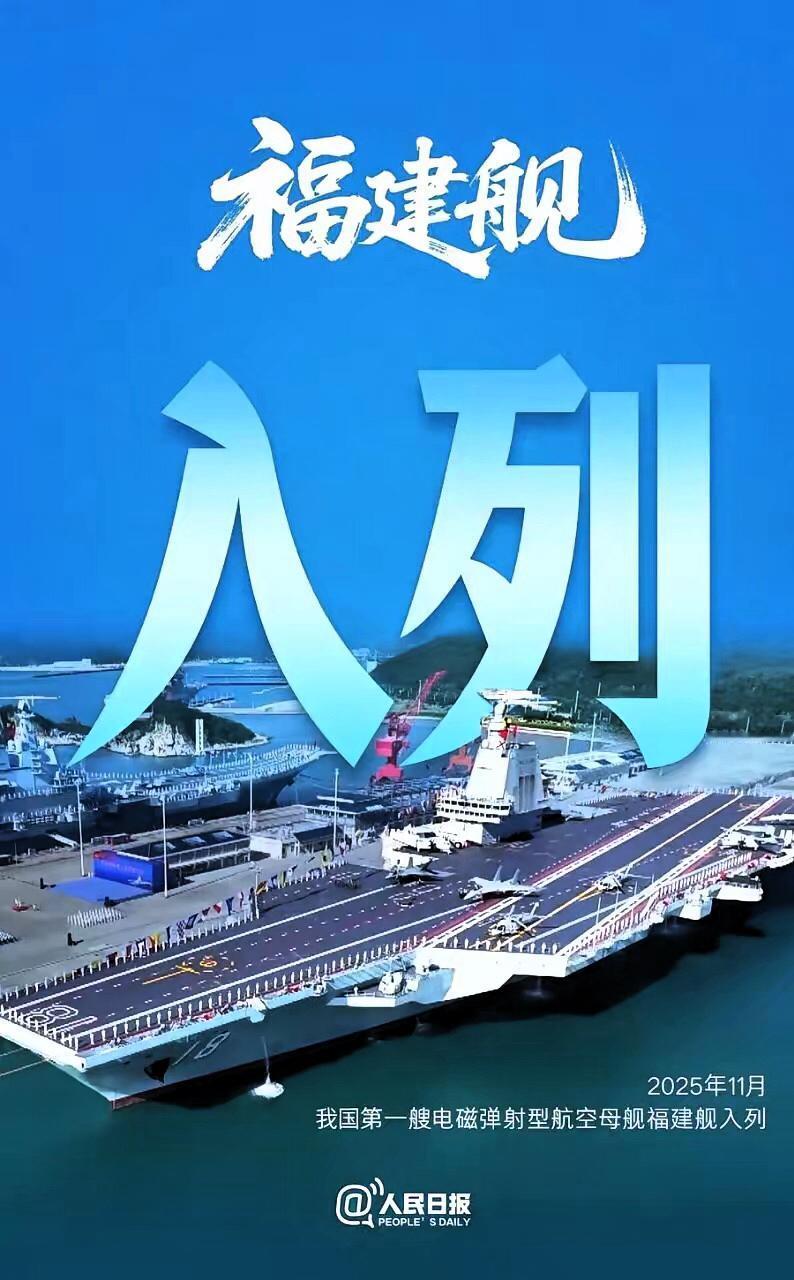

马伟明猜中了,百亿核航母变成烂尾工程,军方给出最后的期限,中国教授竟然预言了美国福特级航母的未来,美国耗资百亿建造的核动力航母,最后却成了“烂尾工程”,这究竟是怎么一回事呢?美国海军福特级航母计划起步于2005年,旨在取代老化的尼米兹级,引入多项新技术以提升作战效率。首舰杰拉尔德·R·福特号总造价超过170亿美元,相当于人民币上千亿元,主要用于整合核动力、电磁弹射系统和先进拦阻装置等创新元素。项目初期,海军寄望这些变革能减少25%的乘员需求,并提高飞机出动率至每天160架次以上。然而,冷战后美国制造业外迁导致本土船厂产能萎缩,全美仅纽波特纽斯一家能承接航母建造,工人平均年龄达55岁,年轻技师不足5%。供应链断裂进一步放大风险,特种钢材产量仅为30年前的三成,材料延误频发。这些结构性问题从开工就埋下隐患,使项目从设计阶段就陷入预算超支的泥潭。中国船舶电力工程专家马伟明院士早在电磁技术研讨中指出,美国虽率先部署电磁弹射系统,但对核心原理掌握不透彻,若未经充分验证就大规模应用,将酿成严重后果。他的分析聚焦能量转换环节,强调高负载下稳定性不足,可能导致系统频繁中断。马伟明领导的中国团队则选择渐进路径,先在实验室模拟验证,再逐步集成到实际平台。这种专业判断并非空谈,而是基于多年船舶电力研究积累。2025年,美国福特号的实战数据印证了这一担忧,电磁弹射故障率远超预期,能量损耗高达35%。相比之下,中国福建舰的同类系统损耗仅5%,故障率控制在0.3%以下。这次预言的应验,不仅凸显技术路径的差异,也反映出两国海军在创新策略上的分歧。福特号2017年服役后,海试阶段迅速暴露电磁飞机发射系统(EMALS)的顽疾。设计目标为每4166次弹射仅一次故障,但2020年测试中平均181次就中断一次。到2025年,虽优化至400次间隔,仍距标杆十倍之遥。系统在脉冲加速中能量逸散严重,转化为热量需额外冷却,影响整体效率。海军为此引入外部科技公司援助,硅谷工程师迭代算法,却收效有限。先进拦阻装置(AAG)同样问题重重,兼容性差导致飞机回收不稳。F-35C舰载机适配测试中,起落架震动过大,隐身涂层在盐雾环境中快速氧化脱落,发动机管路漏油隐患频现。这些故障链条使福特号出动率仅达设计值的60%,远低于预期。军方对福特级项目的容忍度已到极限。2025年8月,国会报告要求海军在年底前将EMALS可靠性提升至设计四分之一,否则冻结后续资金。五角大楼作战室中,报告曲线显示延误链条清晰,部长强调必须根治电磁干扰和可用性问题。福特号维修账单累积推高总成本,单舰已超13亿美元额外支出。特朗普公开抨击EMALS技术落后,宣布若上台将签署行政令回归蒸汽弹射,视其为“浪费纳税人钱财的失败品”。这一表态加剧内部压力,海军高层权衡间,承认新技术整合过急导致瓶颈。舰队战备受影响,演习中被迫启用备用蒸汽方案,暴露整体作战能力的短板。福特级困境迅速波及二号舰约翰·F·肯尼迪号。2007年开工,原定2025年7月交付,却因AAG和电磁系统集成延误推至2027年3月。船厂进度卡在95%,舰体八年浸泡导致腐蚀加剧,模块对接需反复调整。预算文件显示,此延误将使海军航母总数短期降至10艘,影响太平洋部署。业内分析指出,劳动力短缺是主因,关键焊接岗位空缺严重,新人培训跟不上节奏。肯尼迪号的教训凸显福特级整体风险,海军不得不增加备用资金缓冲,却难掩产业链断层的现实。三号舰企业号的状况更为严峻。原计划2029年9月交付,现延至2030年7月,延误源于武器升降机和电磁组件的持续问题。建造现场钢板切割和组装节奏放缓,设计迭代需重绘图纸,接口标准反复修改。海军预算记录显示,总成本已超预期20%,供应链瓶颈进一步拉长周期。企业号的拖沓反映出福特级计划的系统性缺陷,从首舰到后续舰,技术债越积越多。国会监督机构警告,若不调整路径,整个系列将面临更大财政压力。

做早饭时想【中国的科技发展已是一通百通】近年来中国科技在特高压、储电、高

做早饭时想【中国的科技发展已是一通百通】近年来中国科技在特高压、储电、高铁、军事技术等多领域领跑世界,生产制造领域不少技术更是独步全球。面对美国的“卡脖子”,中国快速突破芯片等领域,反倒建起完整半导体产业链,即将实现反制。我的这份自信,源于对行业的深度了解——中国科技早已进入“一通百通”的状态。被认为难如登天的光刻机透镜,由国内原本不做透镜、却在硅材除杂领域全球领先的企业批量供货;马伟明团队的电磁弹射技术,依托中国成熟的超导、特高压传输等产业基础轻松落地;航母阻拦索、激光武器等关键装备,也都是借助现有产业积累实现突破,性能甚至远超美国。强大的产业生态,让中国高科技所需的各类支撑早已在不同领域积累完备,拿来即用、稳定可靠。如今的中国科技,想做就能成,做就必领先,这正是“一通百通”的硬核实力。

马伟明猜中了,百亿核航母变成烂尾工程,军方给出最后的期限,中国教授竟然预言了美国

马伟明猜中了,百亿核航母变成烂尾工程,军方给出最后的期限,中国教授竟然预言了美国福特级航母的未来,美国耗资百亿建造的核动力航母,最后却成了“烂尾工程”,这究竟是怎么一回事呢?这世上最尴尬的事,莫过于花了上千亿人民币,造了艘被寄予厚望的超级航母,结果发现它成了个漂在海上的巨大“试验田”,甚至被人戏称为“世纪烂尾工程”,这就是“福特号”航母面临的窘境。福特号的问题,真不是拧错几颗螺丝那么简单,电磁弹射(EMALS)本来是想把蒸汽弹射的老毛病改掉:减轻对飞机结构的冲击、缩短出动间隔、让出动更高效。问题是,理论和工程实现之间有很大差距,系统在试验中经常出现故障,弹射可靠性没达到预期,实际使用频次与设计寿命差得远。这直接把舰载机起飞,变成了一个能不能用的门槛:系统不稳,航母就难以承担日常高强度作战出勤。加上舰上其他系统联动也出问题,武器升降机、多套机械化输送设备频繁出故障,系统之间的协同被拖慢,导致弹药和武器的输送效率低下。再加上很多零部件的维修和替换有长周期,这让新舰本来应该解决的战时节奏,反而成了“试验项目”,一边服役、一边调试,一边排队等待备件和改进方案。再往下,是产业链和人力的问题,建造这样一艘现代化航母,需要完整的上游材料、精密零部件、专门化的焊接和装配工艺,还有大量经验丰富的技术工人。过去几十年里,美国部分制造能力外迁或萎缩,特种钢材、精密配套、熟练焊接工人这些都不够充足。造船厂的高龄技工多,年轻人少,关键岗位出现“接不上班”的状况,结果就是即便有预算,真正把复杂系统做成可靠产品的能力也跟不上。更高一层,是决策与规划的问题,福特级把一堆还没完全成熟的技术,一次性塞进新船,试图在一代舰上实现多项跨代升级,这本身就是高风险的工程变更策略。按理,应该先把单项技术彻底稳定,再逐步集成;但赶进度、追“技术领先”让项目承担了过多并行不确定性,出了问题后解决成本更高,后续舰船的建造计划也被拖累。这事儿放大开来就更明显了:技术不成熟、产业跟不上、人才断层、战略决策急躁,这四样叠在一起,就把一艘航母变成了检验和修补平台,而不是可靠的作战工具。福特号的尴尬,正好把这些短板照得清清楚楚,所以,福特号的问题不是某个部门的锅,而是一个系统性问题的集中体现。想用一艘船把未来技术一次性拉满,短期看可能光鲜,长期看风险和代价都很大,处理这类高复杂度装备,最好还是脚踏实地、按工序来,把能出问题的地方先啃掉,别把全部赌注押在一次跨越上。参考资料:世界航母之“最”:最烧钱的“杰拉尔德·福特”号——环球网