标签: 神舟十八号

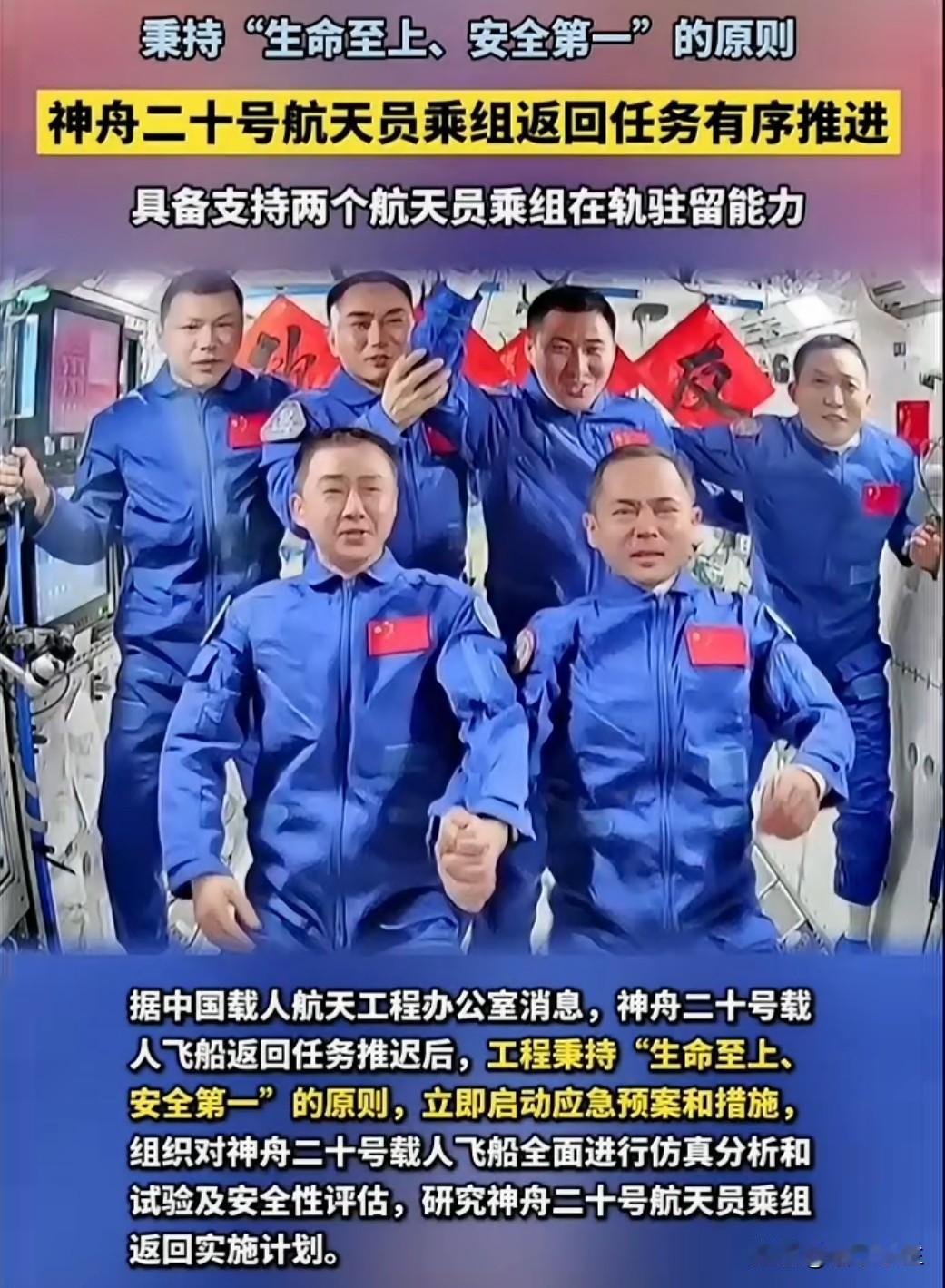

已飞1个月,神舟二十一乘组日常首曝光:将着手修复神二十飞船!神二十飞船舷窗玻璃修复行动启动!

正因如此,从神舟十八号任务开始,中国航天员每次出舱都会为空间站加装碎片防护层。目前,神舟二十号仍安全停靠在空间站。待舷窗修复完成后,它很可能会以无人的方式重返地球。神舟二十号飞船,将会成为科研人员的新的研究课题...

为什么大家都不提中国空间站了?因为没脸提,跟国际空间站差距太大!中国空间站可不是

为什么大家都不提中国空间站了?因为没脸提,跟国际空间站差距太大!中国空间站可不是“没消息”了,而是从“大张旗鼓搞建设”变成了“踏踏实实搞运营”。回想2021年4月29日,天和核心舱升空,那可是我们载人航天三步走战略的收官之作,从图纸到实打实的太空基地,一下子拉开大幕。全国上下都盯着,媒体天天播,街头巷尾聊得热火朝天,因为这是从零起步的突破,砸破国外封锁,证明中国航天能行。接着2022年,节奏更快。7月24日,问天实验舱上天,10月31日,梦天实验舱跟上,三舱T字构型组装完成。每次发射都像过节,神舟十四号、十五号航天员轮番上阵,驻留时间拉长到半年,出舱活动一共十多次,刷新单次时长纪录。建成那天,全国直播,亿万人跟着心跳加速。这阶段的热闹不是白闹的,它让世界看到中国实力,也让我们老百姓觉得航天不远在天边。可建好不是收工。2022年底全面建成后,就进应用阶段了。就像盖房,砌墙时人人围观,住进去后得干正事。中国空间站现在就是这样,总重180吨,全自主研制,标准统一,布局紧凑。比起国际空间站那423吨的大家伙,它小巧却精干。国际空间站是16国凑的,零件老化,漏气频发,每年烧30到40亿美元维护。我们呢?太阳能电池效率30%,发电稳当;机械臂举25吨,还能舱外爬行,操作准;霍尔推进器比冲超3000秒,省燃料;年维护才4亿美元,寿命10年能延15年。性价比高,运行靠谱,这差距不是吹的,是实打实的技术超车。运营期更接地气。2023年起,神舟十六号到十九号乘组接力,十五人次长期驻留。2024年,四次载人飞行、三次货运补给、四次返回,十一出舱任务全完成。神舟十八号的叶光富、李聪出舱安装管路,检查设备;神舟十九号的蔡旭哲、宋令东创下9小时6分钟世界最长单次出舱纪录。2025年,神舟二十号4月24日上天,陈冬他们带队干实验;天舟八号11月15日补给物资;神舟二十一号10月31日发射,3.5小时快对接,创纪录。张陆带队,交接班顺利,新乘组进驻后,舱内生态柜启动小鼠实验,四只小鼠参与微重力行为研究。这些不是摆拍。空间站规划四大领域、32主题,截至2024年底,181项项目上马,上行近2吨物资,下行近百种样品,数据超300TB。成果硬:空间发育水稻和再生稻新种质,帮育高产粮食;人胚胎干细胞分化成造血细胞,推医学前沿;冷原子干涉陀螺,测微重力;高通量微生物防控平台;水生态系统运行最长。团队53家单位、63支科研力量,发表500多篇高水平SCI论文,150多项专利落地。有些直接用上,比如铟硒晶体生长,器件性能提三四倍,惠及民生。国际合作也热络。2025年2月28日,中巴签协议,首位外籍航天员来访,训练启动。港澳载荷专家入选第四批预备航天员。空间站开门迎客,凝聚全球团队,这才是大国担当。科普不落人后,太空课堂连线学校,演示微重力实验,点燃孩子航天梦。那些说“没脸提、差距大”的话,听着刺耳,其实多是误会。国际空间站超期服役,协调难,成本高,我们空间站自主可控,效益好。运营低调,是因为精力全在科研上,不搞花活,用数据说话。航天人就是这样,建时大张旗鼓,秀实力;用时踏实干,攒底气。展望下,空间站未来10到15年,千余项目排队,支撑载人月球探测。2025年规划两次载人、一货运,工程稳推进。长征十号火箭、梦舟飞船初样研制加速,文昌发射场设施就位。成果转化快,空间科技服务国家需求,推动航天强国梦。

为什么大家都不提中国空间站了?因为没脸提,跟国际空间站差距太大!中国空间站可不是

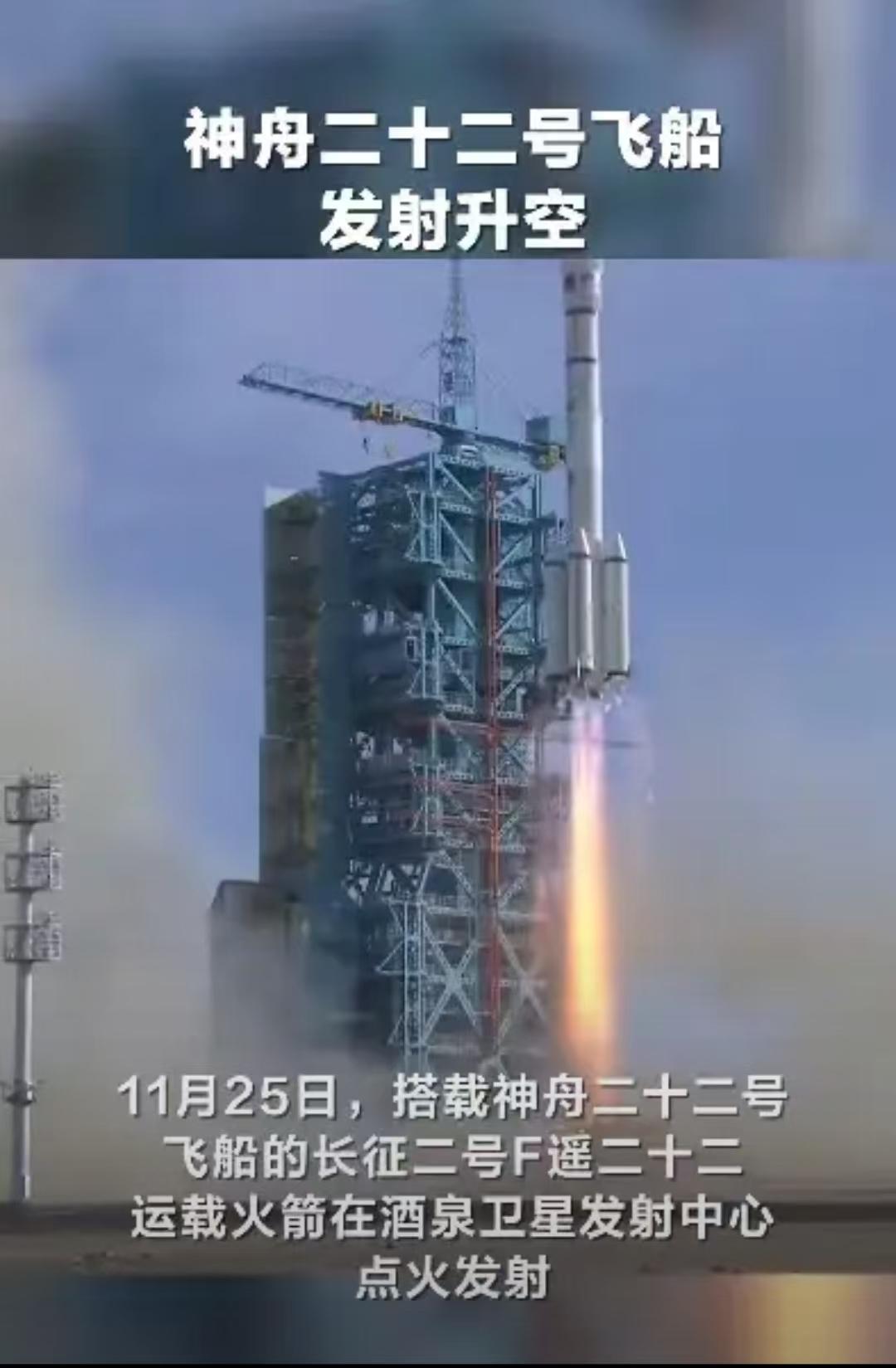

为什么大家都不提中国空间站了?因为没脸提,跟国际空间站差距太大!中国空间站可不是“没消息”了,而是从“大张旗鼓搞建设”变成了“踏踏实实搞运营”。轨道上那颗东方之星悄无声息转动,舱灯映照着实验柜的忙碌身影。为什么中国空间站突然从热搜头条淡出?是技术卡壳,还是国际对比拉开差距让人避而不谈?早几年,大家一提就热血沸腾,那是大干快上、亮剑全球的节奏。1992年工程立项,三步走战略一步不落。第一步,2011年9月29日,天宫一号上天,神舟八号无人对接成功,技术关卡稳稳过。第二步,2016年9月15日,天宫二号发射,神舟十一号两人驻留一个月,天舟一号补加推进剂,积累了中期运行经验。第三步,2021年4月29日,天和核心舱升空,神舟十二号首批三人进驻。2022年7月25日,问天实验舱对接;10月31日,梦天实验舱跟上,三舱组合体成型,80吨级平台全靠自家建起。建成后,热闹劲儿下来了,转入运营阶段。空间站稳定运行,效益好着呢。2024年,神舟十八号、十九号轮换顺利,神舟十九号出舱三次,蔡旭哲完成五次舱外任务,创纪录。2025年,计划两载人一货运,神舟二十号4月24日发射,神舟二十一号10月31日上天,3.5小时快速对接,创最快纪录。神舟二十乘组本该11月回,但飞船疑遭碎片损伤,11月14日搭神舟二十一号返回,乘组身体良好。11月25日,神舟二十二号无人飞船发射,对接天和前端口,当应急救生艇用。空间站运行指标超百分之九十八,15人次驻留,11次出舱。运营期不爱出风头,专心干活儿。国际空间站那边,服役近三十年,问题堆积。2024年报告显示,50处隐患、4道主要裂缝,每天漏2磅多空气,俄罗斯舱段纠缠五年,美俄专家争论不休,风险评估拉到最高,撤离预案随时待命。2025年,漏气速率一度达3.7磅,宇航员用胶带纱布补丁,预算压力大,延寿到2030年维修占大头。中国空间站正好相反,新一代设计,水氧循环再生率百分之九十五,废水变饮用水,货船补给少,自给自足强。实验成果才是硬货,神舟十四号水稻种子在问天舱种120天,全周期完成,全球首例。返回后,三代选育,2024年丰收,株高匀、抗病强、产量高、甜度好,帮粮食增产。脑细胞微重力下迁移快几倍,对阿尔茨海默治疗有启发。骨肌修复数据优化地面康复。药物晶体纯度高,降脂药效果提升,太空制药潜力大。西北工业大学高温炉熔钨合金到3200度,强度升百分之二十,用到核工业航空。神舟十九号安装防护装置,神舟二十一号带锂电池测试、智能平台,还首用热风机烤鸡翅煎牛排,香气四溢,开人类在轨熟食先河。斑马鱼涡虫生态实验,向日葵地黄观察手性起源。2025年,神舟二十一号带黑鼠繁殖实验,研究失重对行为影响,四只鼠上天一周,数据回传。第八批样品4月30日随神舟十九号返回,25项37公斤,生命材料新技术全覆盖。第九批11月16日随神舟二十一号下行,月壤砖暴露一年,分析力学微观变化,为月基地建提供支撑。截至2024年底,180多项项目,百种样品下行,300TB数据。2025年,空间站已超180项实验,生命科学微重力物理新技术多领域开花。成果落地快,水稻品种进田间,药物进实验室,合金进工厂,水循环推行环保。而国际空间站体量大,维修缠身,中国空间站年轻高效,专攻转化。粮食产量稳定,医疗普惠,工业升级,那些说没消息就落后的,多半没盯专业报道。中国空间站稳扎稳打,助力航天强国,邀全球共享太空成果,共建人类命运共同体。

就在刚刚,今日要闻。11月24日上午10:40之前发生的事。太空传来捷报,

就在刚刚,今日要闻。11月24日上午10:40之前发生的事。太空传来捷报,中国航天再创辉煌。神舟十八号载人飞船与天和核心舱成功实现自主快速交会对接。三位航天员顺利进入空间站,与神舟十七号乘组完成太空会师。这场距地400公里的"太空握手"展现中国航天硬实力。指令长叶光富第一个飘进舱门,两位乘组紧紧相拥。空间站机械臂缓缓转动,仿佛在向地球家人招手致意。这一刻,无数航天人的梦想随着对接成功一同绽放。中国空间站已迎来第十批主人。从神舟五号杨利伟的孤独飞行,到如今六名航天员太空同驻,二十年光阴记录着中国航天的坚实足迹。每个数字背后都是夜以继日的攻坚克难。本次任务将实施数次太空行走。航天员要完成空间站平台维护维修,开展舱外载荷安装。这些看似简单的动作,在太空中每个都充满挑战。他们为科学探索勇敢前行。空间站科学实验安排得满满当当。生命生态实验柜里水稻种子正在发芽,变重力实验柜模拟着不同星球环境。这些研究将为人类未来星际移民积累宝贵数据。中国航天永远向世界敞开怀抱。已有17国科学实验项目入选中国空间站,日本宇航员也在积极学习中文。浩瀚宇宙属于全人类,合作探索才是正道。地面测控站灯火彻夜通明。北京航天飞行控制中心的年轻面孔们紧盯屏幕,他们用青春护航飞天路。这些默默无闻的航天人最值得敬佩。太空会师画面通过电波传遍世界。中国航天的开放自信赢得国际同行赞誉。俄罗斯航天集团第一时间发来贺电,欧洲航天局期待深化合作。中国航天步步为营值得称道。不搞太空竞赛,专注自身节奏,这种战略定力源于五千年文明积淀。中国人探索宇宙的脚步从容而坚定。普通民众通过手机直播见证历史时刻。幼儿园孩子们画下心中的宇宙飞船,退休老教师写下祝福诗歌。航天梦想早已融入国民记忆。空间站掠过祖国上空时航天员拍下夜景。灯火璀璨的长江经济带,星光点点的南海渔场,这片我们深爱的土地永远是最温暖的归宿。中国航天白皮书描绘更宏伟蓝图。国际月球科研站计划稳步推进,载人登月任务完成关键技术攻关。仰望星空的民族永远充满希望。航天精神激励着各行各业奋斗者。从实验室到田间地头,每个人都在自己的轨道上发光发热。这种精神力量正是民族复兴的不竭动力。麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

3航天员4鼠乘组返程时间有变,能给神二十飞船加防护后飞回吗?神舟二十号乘组返航延期,地面救援飞船随时待命

之后,从神舟十八号到神舟二十一号任务期间,航天员们都执行过出舱活动,为空间站加装防护措施,相当于给空间站穿上了“铠甲”。但是,给飞船加装防护就是另一回事了。首先,神舟飞船是一个极其精密的系统,包含600余台套设备...

神二十被太空垃圾撞击,肇事者来自哪国?答案可能让你失望神舟二十号飞船的“回家

神二十被太空垃圾撞击,肇事者来自哪国?答案可能让你失望神舟二十号飞船的“回家”计划被推迟了。中国载人航天工程办公室发布消息,飞船疑似遭受空间微小碎片撞击,正在进行影响分析和风险评估。为确保航天员安全,原定11月5日的返回任务将延期。这些耽误航天员回家的“罪魁祸首”——空间微小碎片,通常直径在1毫米至1厘米之间,虽个头不大,却在太空中以每秒数公里高速运行,对航天器构成严重威胁。空间碎片,又被称作太空垃圾,是指人类空间活动产生的各种失效人造物体。它们来源多样,包括废弃的航天器、火箭残骸、航天器解体残骸,以及航天任务中丢弃的各类物品。废弃航天器及相关部件是空间碎片最主要、最直接的来源,占比超过40%。航天活动中的操作废弃物如卫星分离时的固定螺栓、火箭的保护罩、航天员出舱活动时遗落的工具等,也构成了大量碎片。更令人担忧的是,太空中的碰撞与爆炸还会产生次生碎片,这种现象是碎片数量不断增加的关键原因。太空中,这些碎片的运动速度普遍高达每秒7至10公里,如此高速带来的动能使得即使是直径小于1厘米的空间微小碎片,也能对航天器造成致命损伤。当运动方向不同的两个近地轨道上的物体碰撞时,二者之间的相对速度可以达到每秒10公里以上,因此具有巨大的破坏力。据计算,数毫米大小的空间碎片撞击就有可能使航天器无法继续工作,一块直径为10厘米的空间碎片撞击则有可能将航天器完全摧毁。历史上有不少空间碎片造成危害的案例。1983年,美国航天飞机“挑战者号”与一块直径仅0.2毫米的涂料剥离物相撞,导致舷窗受损,只好停止飞行。1986年,欧洲“阿丽亚娜”号火箭进入轨道后不久便爆炸,产生了大量空间碎片,此后这些残骸击毁了两颗日本通信卫星。面对神舟二十号遭遇的空间微小碎片,一个棘手的问题是:它们来自哪个国家?答案是难以确定。对于10厘米以上的空间碎片,现在美国、俄罗斯、欧空局、中国都有能力跟踪观测,可以主动采取措施避开它们。但对于10厘米以下特别是毫米级的空间微小碎片,由于光学望远镜和无线电雷达探测能力有限,还不能完全探测到它们。空间碎片问题具有全球性特征,任何一个国家都无法独善其身。过去半个多世纪,全球开展了大量航天活动,当前卫星常规寿命不到十年,失效后就“游荡”在轨道上。发射时被留在太空的火箭也是大量空间碎片的制造源。失效的电池、仍然有残余能量的燃料箱,经过多年太空里的高低温变化、高层大气腐蚀,可能随时会解体爆炸,产生大量碎片。为应对空间碎片威胁,我国空间站采取了多重防护措施。对于10厘米以上大型空间碎片,航天器通常采用主动规避的策略,通过轨道调整,避开可能的碰撞路径。面对数量更多、体积更小、难以预警的微小空间碎片,被动防护是主要应对手段。所谓被动防护,主要是通过加装空间碎片防护装置,为航天器披上“铠甲”,提升抗击碎片撞击的能力。从神舟十八号到神舟二十号乘组,航天员在空间站外部共进行了7次空间碎片防护装置安装工作,为天和核心舱和问天、梦天实验舱外部的多处重要管路、元件和设施设备提供了防护。科研团队还部署了空间站舱体撞击泄漏监测和定位系统,不断优化完善空间站压力应急处置预案。我国也在积极推动和参与全球合作,定期发布轨道参数,与世界主要航天国家有关机构建立飞行安全沟通机制,及时交流共享相关信息,共同维护在轨航天器安全。

神舟飞船遭撞击,宇航员推迟返回,中国“新科技”能否经受住考验?据央视报道,刚

神舟飞船遭撞击,宇航员推迟返回,中国“新科技”能否经受住考验?据央视报道,刚刚在“天宫”空间站内品尝了烧烤的中国宇航员们,迎来了一个新考验——由于神舟二十号载人飞船疑似遭到了微小的空间碎片的撞击,为确保安全无虞,原计划于11月5日返回地球的3名宇航员将推迟返程。在此之前,他们会率先针对飞船开展全面的风险评估工作,以最大程度保障归程万无一失。毕竟现在地球轨道上的“太空垃圾”已经多到离谱,欧空局最新数据显示,10厘米以上可追踪的碎片就有5.4万个,毫米级的微小碎片更是超过1.4亿个,而神舟二十号所处的300-400公里轨道,恰好是这些碎片最密集的“重灾区”。这些碎片看着不起眼,杀伤力却堪比凶器,它们的飞行速度普遍能达到每秒7至8公里,是音速的二十多倍,美国国家航空航天局曾算过一笔账,一粒直径0.5厘米的铝屑,撞击动能就相当于一颗刚出膛的子弹。2022年12月,国际空间站对接的联盟号MS-22飞船就栽在了这上面,微流星体撞破冷却管道,冷却剂喷了几小时,最终迫使任务调整。有了这个前车之鉴,中国航天选择推迟返回先做评估,显然是把安全放在了第一位,这种谨慎背后,其实是对整套太空防护科技的底气。要对付这些“太空飞弹”,第一步得先能“看见”它们,这就离不开中国打造的天地协同监测网,这套系统可不是简单的望远镜,而是由地面雷达、光学设备和太空探测器组成的“天眼矩阵”,2015年成立的国家航天局空间碎片监测与应用中心就是它的“大脑”。2025年7月上海AI实验室发布的成果更让这套系统如虎添翼,他们开发的智能追踪技术,能把碎片跟踪精度提升70%,连南极的观测数据都能高效处理。更厉害的是中国科大量身定制的主动光学强度干涉技术,能在1.36公里外实现毫米级成像,放到太空探测里,哪怕是小指甲盖大的碎片也别想藏起来。看到危险还不够,得能“躲得掉”,这就是主动规避系统的活儿,主动规避讲究“快准省”,得先通过监测网锁定碎片轨道,再用超级计算机算出碰撞概率和规避路线,最后让航天器微调轨道躲开危险。这看似简单的三步,对计算精度要求极高,既要避开碎片,又得省着用燃料——毕竟太空里的燃料比黄金还金贵。中国空间站早就练出了这套本事,近年来已经多次成功规避危险碎片,每次变轨都能做到“毫米级控位”,既不耽误舱内实验,又能把风险掐灭在萌芽状态。这次神舟二十号虽然疑似被撞,但能第一时间启动评估,本身就说明这套预警系统反应够快,要是碎片太小躲不开,就得靠“硬抗”了,这时候被动防护的“铠甲”就派上用场。中国空间站的防护铠甲是多层复合结构,外层用高强度金属把碎片撞碎,中间层用能量吸收材料缓冲冲击力,内层再用隔热材料守住舱体,跟古代的“鱼鳞甲”一个道理,只不过材料换成了航天级复合材料。从2024年5月神舟十八号乘组首次安装开始,航天员已经出舱7次加装这套装备,到2025年3月神舟十九号任务结束,问天实验舱外90%的关键部位都穿上了“防弹衣”,接下来还要给天和核心舱和梦天实验舱补全防护。神舟二十号飞船的外壳自然也沿用了这套思路,返回舱这类关键部位的防护等级更是拉满,毕竟这可是航天员的“保命舱”。就算真的被撞出问题,也不是束手无策,中国航天早就备好了“兜底方案”,空间站上装着全套的舱体撞击泄漏监测系统,能通过压力传感器和振动探测器快速定位受损点,就像给航天器装了“痛感神经”。2024年3月神舟十七号航天员就用过这招,当时天和核心舱的太阳翼被微小颗粒撞出损伤,航天员出舱后精准找到问题并完成维修,这也是中国首次在轨修复舱外设施。更让人安心的是太阳翼本身的设计,采用模块化布局,就算几片电池片被撞坏,剩下的照样能正常供电,不会像老式电器那样一坏全坏。万一飞船损伤严重没法返回,还有“备份救兵”等着,中国载人航天一直奉行“发射一发、备份一发”的原则,神舟二十一号上天时,神舟二十二号已经在酒泉卫星发射中心完成测试,推进剂加好了,座舱环境也调好,随时能紧急升空接航天员回家。这种“双保险”模式在全球航天领域都算少见,相当于给航天员的返程路上多铺了一道安全网。从监测、规避到硬抗、维修,再到最后的应急救援,中国航天已经搭起了一套完整的太空防护体系。这次神舟二十号推迟返回,与其说是“危机”,不如说是对这套体系的一次实战检验。要知道,太空里的碎片只会越来越多,联合国都在发愁“太空拥堵”问题,中国能在短短几年内建起这样的防护能力,已经很能说明技术实力。那些在太空中飞来飞去的“垃圾”确实讨厌,但有了这些看得见、躲得过、扛得住的新科技,航天员的安全就多了几分保障,毕竟探索太空既要敢闯,更要会守,这才是长久之道。

神舟二十号3人乘组夜间返回,搜救难度多大?神二十二将太空加防了?别再觉得

神舟二十号3人乘组夜间返回,搜救难度多大?神二十二将太空加防了?别再觉得航天任务都是“顺风顺水”,中国航天现在就爱主把别人眼里的“极限操作”变成日常训练。神舟二十号乘组夜间回家,已是东风着陆场第三次应对这种“黑灯瞎火”的考验,这哪是意外,分明是航天人早就安排好的“必修课”。先说说夜间搜救有多。。茫茫戈壁滩一到晚上就成了“睁眼瞎”,没有参照物不说,低温还专挑装备“下手”。对讲机可能突然没信号,车辆电池掉电比手机还快。更麻烦的是,返回舱在黑夜中根本没法肉眼追踪,就像在星海里找一颗小珠子。但办法总比困难多,搜救队早把“红外热成像”玩得溜熟,空中分队靠这玩意儿精准锁定目标,地面分队还专门练了暗夜复杂地形驾驶,连照明都搞出了“立体阵”——3套便携灯、2套广场灯再加3架照明无人机,硬是在戈壁上搭起“灯光舞台”,就为让航天员落地瞬间能看见“回家的路”。而且东风着陆场挨着酒泉卫星发射中心,真有什么事儿能最快支援,成本也较低,这选址本身就是门学问。解决了“怎么回”的问题,中国航天又在琢磨“怎么住得更安全”。神舟二十二号要搞“太空加防”了!其实这活儿早有铺垫,从神舟十八号到二十一号,航天员们就像给房子装防盗网一样,一次次给空间站贴“防撞盔甲”,专门抵御太空里乱飞的微粒。别以为这只是给现在的三舱结构“加buff”,这是在为未来空间站扩到六舱打基础,典型的“未雨绸缪”。不光是空间站要“穿盔甲”,神舟二十二号还藏着个大动作,要让一名航天员在太空待超过一年!这可不是瞎折腾,一方面是为了配合2026年巴基斯坦航天员来访,另一方面更是为未来登月攒经验。要知道,我国2030年前要实现载人登月,到时候航天员在月球待的时间只会更长,现在先在空间站练手,把生理、心理数据摸透,才不会到时候手忙脚乱。说到未来,还有个好消息,能装7个人的新一代“梦舟”飞船,2026年就要搞无人测试了。这哪儿是飞船,简直是太空“巴士”,以后空间站人多了、要去月球了,全靠它撑场面。最后得辟个谣,总有人说“航天员返航后不能生育”,纯属无稽之谈,我国首位女航天员刘洋,从神舟九号回来后就生了孩子,身体一点事儿没有。太空辐射是比地面强,但空间站和舱外航天服早把大部分辐射挡在外头了,顶多让航天员面部暂时“浮肿”,回到地面重力一拉就恢复正常,基因更是没啥影响。听那些谣言,还不如多关注下中国航天怎么一步步把“太空家园”建得更热闹、更强大实在。

在“工位”了!神舟二十一号完成转运择机待发!会有女指令长吗?神舟二十一号完成转运,外籍航天员这次要来了吗...

神舟二十号:4月18日转运,4月24日发射(间隔6天);神舟十九号:10月22日转运,10月30日发射(间隔8天);神舟十八号:4月17日转运,4月25日发射(间隔8天);从这些数据可以看出,从转运到发射,一般需要一周左右的时间。...

神舟二十一号合练后择机发射!22年过去,杨利伟还会再上太空吗?第十艘神舟飞船就位!航天员阵容引猜测

叶光富:刚结束神舟十八号任务 蔡旭哲:才完成神舟十九号任务 王亚平、刘洋:近期多次公开亮相 张陆:结束神舟十五号任务时间较长,且近期较少公开露面 当然,这仅仅是基于公开信息的推测。中国航天员大队人才济济,每一位都是...