标签: 歼35

美国飞行员发现一个百思不得其解的怪象,每次中国战机伴飞,既不是歼16、也不是歼2

美国飞行员发现一个百思不得其解的怪象,每次中国战机伴飞,既不是歼16、也不是歼20、更不是歼35,总是用歼11伴飞或拦截他们!麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!近年来,美军在南海和东海的侦察活动频率越来越高,几乎成了家常便饭。每当美军侦察机悄无声息地进入这些海域上空时,中国空军的战机总会迅速出动,对其进行伴飞和监控。然而,令美国飞行员百思不得其解的是——每一次迎上来的,总不是中国最新型的歼16、歼20,甚至尚未正式列装的歼35,而是一款看似“老牌”的战机——歼11。这个现象在多次行动中反复出现,甚至让一些美国飞行员暗自怀疑,这是否意味着中国的空军在战斗力上存在某种保留?乍一看,这确实容易让外界产生误解。毕竟,歼11已经服役多年,技术上属于较早期的第四代战机,与歼20隐身战机的先进性能相比差距明显。然而,如果你真正了解中国空军的战略逻辑,就会发现,这种做法背后藏着极其成熟的战术考量和成本管理思路。歼11之所以被频繁派出,绝不是因为它能力不足,而恰恰相反,它的特点非常符合当前空域监控与伴飞任务的需求。首先,歼11的低成本和高出勤率是关键因素。相较于歼20这样的高端隐身战机,其每小时飞行成本要低很多,同时维护和检修周期短,保障率高。这意味着空军可以在频繁的伴飞和拦截任务中保持高强度出动,而不会对稀缺的高端机型造成过度消耗。换句话说,歼11可以像“勤务兵”一样,在前线持续巡逻,让高端战机保留在更关键的作战任务上。美国飞行员或许没有意识到,每一次伴飞背后,其实都是中国空军对资源调配的精打细算。其次,歼11在心理威慑和战术控制方面已经足够应付。伴飞的核心目标并非是与对方展开真正的空战,而是通过显示力量,建立心理压力,同时掌控空域主动权。对于不具备隐身特性的目标机型,歼11完全可以通过高度接近、机动压制和雷达锁定,使对方意识到其随时可能遭遇拦截,从而达到控制空域、保护国家安全的目的。对美国飞行员而言,歼11的频繁出现,其实就像一个无形的警告牌:你想侦察,没那么容易。更重要的是,歼11的频繁出动还有助于掩护中国空军的高端战机。不论是歼20还是未来的歼35,这些机型在隐身能力和先进电子设备上都有显著优势,但它们的数量有限,一旦被频繁曝光在对方雷达或观测中,战略价值就会受到削弱。因此,通过让歼11承担大部分公开的伴飞任务,可以在一定程度上保护高端机型的战术隐秘性,避免让敌人掌握其部署规律。可以说,歼11在这里承担了“替身”和“掩护”的双重角色,既低成本又高效益。从战术灵活性角度看,常态化使用歼11还带来了意想不到的好处。中国空军在面对美军侦察行动时,并不是每一次都采取同样的出动模式。通过歼11的高频伴飞,空军能够在不暴露核心战力的前提下,灵活调整出动机型、战术高度和拦截策略。这种做法不仅让美军难以准确判断中国空军的真正部署,也为后续可能的战术行动留下了空间。换句话说,歼11的频繁现身,看似简单,但实际上是一种精心设计的“战略迷雾”,让对手永远猜不透中国空军的下一步动作。另一方面,这种策略也反映了中国空军在成本管理上的成熟。高端战机在研发和维护上都极为昂贵,如果用它们来执行伴飞或巡逻任务,不仅耗费巨大,还可能造成不必要的磨损。而歼11不仅采购成本相对低廉,而且维护简单、飞行可靠,可以承担大量常规任务。通过这种差异化使用,中国空军实现了资源优化,让有限的先进机型发挥最大战略效益,同时保持整体战斗力的可持续性。值得注意的是,歼11在现代化改进后,其性能也不容小觑。虽然它不具备完全隐身能力,但在机动性、雷达探测、导弹兼容性方面都有所提升。这使得它在伴飞、拦截以及局部空域控制任务中完全足够。加上空军对战术的巧妙设计,歼11能够在必要时展现威慑力,同时为整个作战体系提供支持。可以说,歼11并非“过时”,而是被重新定义为一种高性价比的战略利器。从战略效果来看,这种做法达到了“低调装备,高效战略”的目标。美国飞行员每次见到的都是歼11,表面上似乎只是常规伴飞,但实际上背后是复杂的战术思考、心理战设计和资源调配。通过这种方式,中国空军能够在不显山露水的情况下,维持对重要海域的空域控制,同时保护高端机型不被过度暴露,为未来可能的战术行动保留弹性。

🌞为啥美国的飞机叫F35,俄罗斯的飞机su35,中国的飞机叫歼35。为啥数

🌞为啥美国的飞机叫F35,俄罗斯的飞机su35,中国的飞机叫歼35。为啥数字都是35。是商量好的,还是有其它含义,有知道的大神么?要解开35号的谜团,得先走进美国的战机命名实验室,美军战机的编号体系向来有章可循,“F”是战斗机(Fighter)的固定前缀,而数字部分的选择却藏着一段竞标往事。上世纪90年代,美国军方启动联合攻击战斗机项目,洛克希德・马丁公司的原型机X-35与波音公司的X-32展开激烈角逐。最终X-35凭借更优的隐身设计和多任务适配性胜出,为了纪念这款奠定胜局的原型机,美军打破了“按顺序编号”的惯例,跳过原定的F-24序号,直接将量产机型命名为F-35。这一命名既是对研发团队的致敬,也暗含“承接原型机优势,开启五代机新时代”的寓意,35号从此成为美军隐身战机的标志性数字。横跨欧亚大陆,俄罗斯的Su-35则走着完全不同的命名路径,苏霍伊设计局的战机编号向来带着“家族传承”的基因,从Su-27到Su-30、Su-33,奇数编号成为其主力战机的专属标识。Su-35的前身是Su-27M,这款在上世纪80年代末首飞的战机,原本是Su-27家族的深度改进型,旨在强化机动性和超视距作战能力。在历经多年技术迭代和性能升级后,苏霍伊设计局决定为其赋予新的编号,35号既延续了家族奇数编号的传统,又以“比Su-30更先进”的数字递进,凸显其作为“4++代战机”的技术定位。对俄罗斯而言,35号不是凭空创造的数字,而是战机技术传承与突破的象征,没有任何对他国的参照,纯粹是自身研发脉络的自然延伸。再看中国的歼-35,这款年轻的舰载隐身战机,其编号选择则兼顾了战略考量与发展逻辑,“歼”字是中国歼击机的固定前缀,承载着保卫领空的使命,而35号的由来有着双重解读。一方面,作为我国首款舰载隐身战机,歼-35的研发瞄准了国际五代机市场的核心需求,35号与F-35形成直观对标,暗含“同台竞技、实力抗衡”的战略自信。另一方面,该机型源自沈阳飞机工业集团的FC-31出口方案,35号也可能是其内部项目序号的延续,标志着从出口原型到国之重器的转型。值得一提的是,歼-35的编号从未参考过Su-35,而是基于我国航母舰载机的发展需求独立确定,是技术自主与战略定位的双重体现。三款战机的35号之所以不谋而合,核心在于三国战机命名逻辑的根本差异和研发节奏的时间差,美国是纪念原型机,俄罗斯是家族迭代,中国是战略对标+项目延续,三种完全独立的命名体系,却因为数字的偶然性产生了交集。更关键的是,三者的研发时间跨度长达十几年,F-35于2006年首飞,Su-35在2008年批量生产,而歼-35直到2021年才完成首飞,时间线上的错位让提前商量失去了可能性。这场跨越国界的数字邂逅,不仅成为军迷圈的趣味谈资,更折射出三国航空工业的发展理念,F-35的35号代表着竞标制胜的竞争文化,Su-35的35号彰显着传承升级的技术坚守,歼-35的35号则蕴含着自主创新的战略追求。如今,这三款编号相同的战机,分别成为各国空军和海军的核心装备,在隐身技术、机动性、电子战等领域展开无声的较量,推动着全球空战格局的演变。或许未来还会有新的战机加入“35号俱乐部”,但可以肯定的是,每一个35号背后,都藏着一个国家航空工业的独特故事,没有约定,没有暗码,只是历史的巧合与各自的坚守,让这串普通的数字,成为了军事科技领域一道别样的风景。

美国飞行员都快被逼出心理阴影了。每次来南海搞事,抬头一看,又是那张熟悉的“侧卫

美国飞行员都快被逼出心理阴影了。每次来南海搞事,抬头一看,又是那张熟悉的“侧卫”脸。怎么又是你?歼11。他们想不通,不是说你家歼20都量产了吗?怎么天天派这“老将”来跟我们玩命?玩得还特别狠。最近的时候,两机翼尖距离不到15米。什么概念?就是美军侦察机里的人,能清楚地看见我们飞行员头盔上的红星,甚至能感觉到对方发动机喷出的热浪,把自己那架慢悠悠的飞机吹得像筛子一样抖。整个过程,就几分钟。歼11不说话,就这么稳稳地贴着你飞,机翼下的导弹明晃晃的,像两根随时准备出鞘的利剑。这压迫感,比任何警告都管用。很多人也纳闷,为啥总用歼11?杀鸡焉用牛刀?朋友,这恰恰是最高明的“杀鸡”之法。你天天开个劳斯莱斯去菜市场晃悠?生怕别人不知道你家有钱?没必要嘛。对付这种上不了台面的抵近侦察,歼11足够了。航程远、滞空长、机动性好,皮实耐用,维护成本还低。简直就是为了这种“远海巡逻、贴身紧逼”的任务量身定做的。最关键的一点,藏得深。你美国人不是天天想方设法偷窥我们的歼20、歼35吗?想知道我们的隐身涂层是什么配方,雷达截面有多小?偏不给你看。我就用歼11,一款你研究了几十年的飞机,大大方方地亮在你面前。你看吧,随便看。但你想看我们压箱底的宝贝?对不起,门儿都没有。每一次伴飞,每一次驱离,都是在用一个你“看得懂”的工具,传递一个你“必须懂”的信号:这里是我的家,请你离开。而我们那些英姿勃发的飞行员们,就在这一次次“刀尖对麦芒”的极限交锋里,把技术、胆量和意志,磨炼成了最锐利的锋刃。这叫什么?这叫战略定力,也叫大国智慧。朋友来了有好酒,豺狼来了,我们不仅有猎枪,还知道该用哪一把。

![川妹子逛街回来了。不过有一说一,川妹子这体格子可能虚报了体重啊![捂脸哭]你看隔壁](http://image.uczzd.cn/7157088837106186580.jpg?id=0)

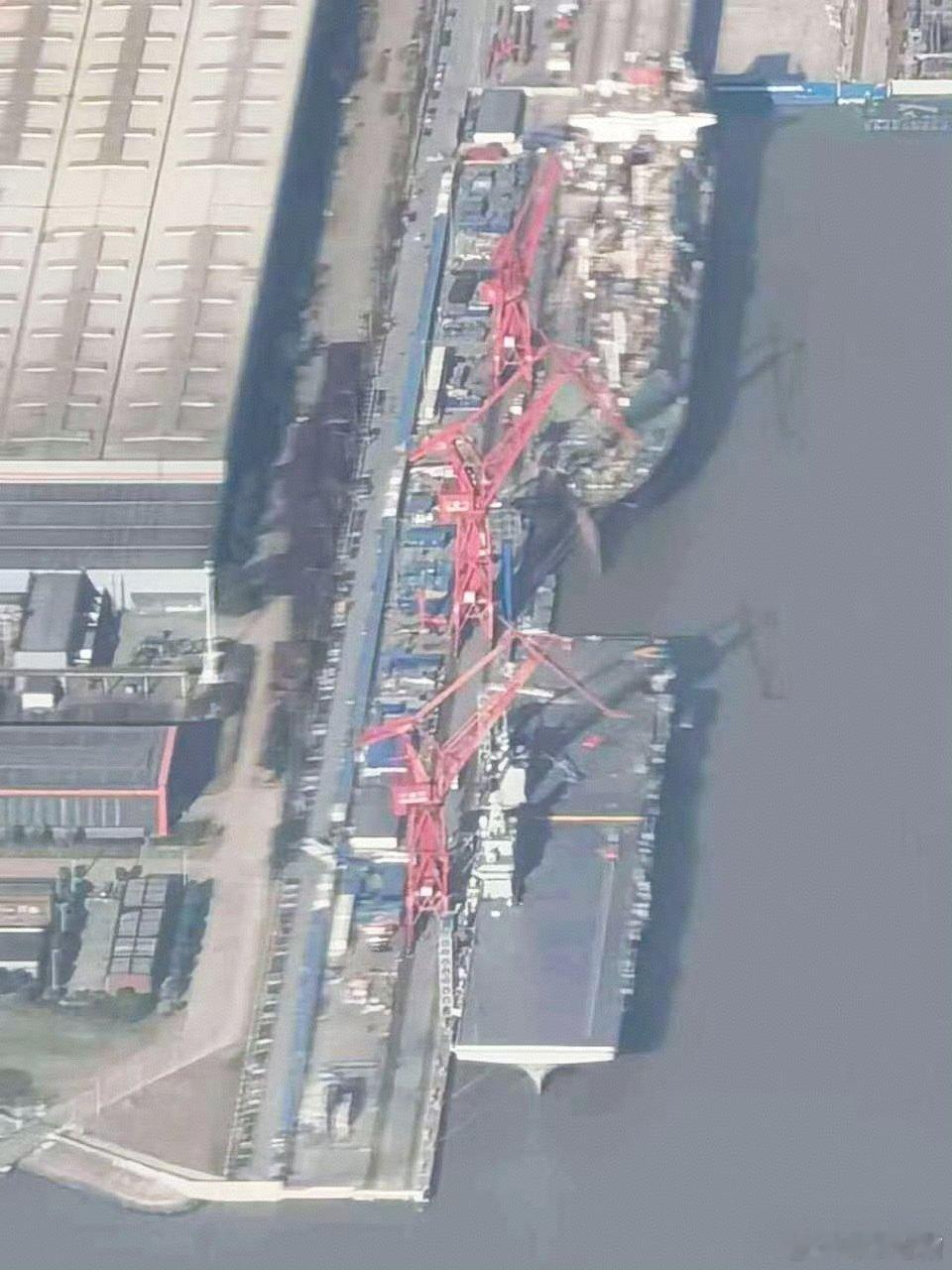

![福建号有多大?航母“带刀侍卫”万吨大驱,在003旁边就像个小跟班[狗头]0](http://image.uczzd.cn/9128467653559500047.jpg?id=0)

![福建舰、歼35舰载机都太帅气了,期待004[doge]](http://image.uczzd.cn/17859021431646124888.jpg?id=0)

![这是把歼35的垂尾直接栽上去的吧[滑稽笑]](http://image.uczzd.cn/15604946897491773734.jpg?id=0)

![其实也没有那么难猜吧,看下网路地址就好了~[滑稽笑]](http://image.uczzd.cn/18009009441089152367.jpg?id=0)

![J35A的3557号原型机高清图[并不简单]从目前的编号来看J35有5架飞行原](http://image.uczzd.cn/14078754920535962166.jpg?id=0)