“不是我不温柔,是我没力气了。”——这句看似简单的抱怨,道出了无数父母的心声。在育儿的漫漫长路上,我们总希望自己能温柔以待,耐心陪伴,但现实往往是:当孩子哭闹不止、作业拖拉、顶嘴反抗时,我们的情绪就像被点燃的火药,瞬间爆炸。温柔?早被疲惫和压力消耗殆尽。这背后,其实是父母“心理电量”耗尽的信号。今天,我们就来聊聊,当育儿耗尽了你的力气,如何科学地给自己“充电”,重新找回那份从容与温柔。

一、理解“没力气”的根源:情绪耗竭是常态,不是失败

育儿是一项24小时待机、没有说明书、且结果不可逆的“超级工程”。从生理上看,长期睡眠不足、饮食不规律会直接影响大脑前额叶皮质的功能——这是负责情绪调节、决策和自控的关键区域。当它“罢工”,我们自然会变得易怒、冲动。从心理上看,育儿中的“情绪劳动”被严重低估。我们要时刻管理自己的表情、语气、反应。

二、建立“情绪充电站”:小习惯,大能量

既然电量会耗尽,我们就需要建立日常的“充电系统”。以下是一些经过心理学验证的实用方法:闭上眼睛,深呼吸三次,专注于空气的凉意和呼气的温;回想一件孩子让你感动的小事,比如他第一次说“妈妈我爱你”;站起来,伸个懒腰,让血液流动起来。

三、亲子互动中的“节能模式”:高质量,不耗能

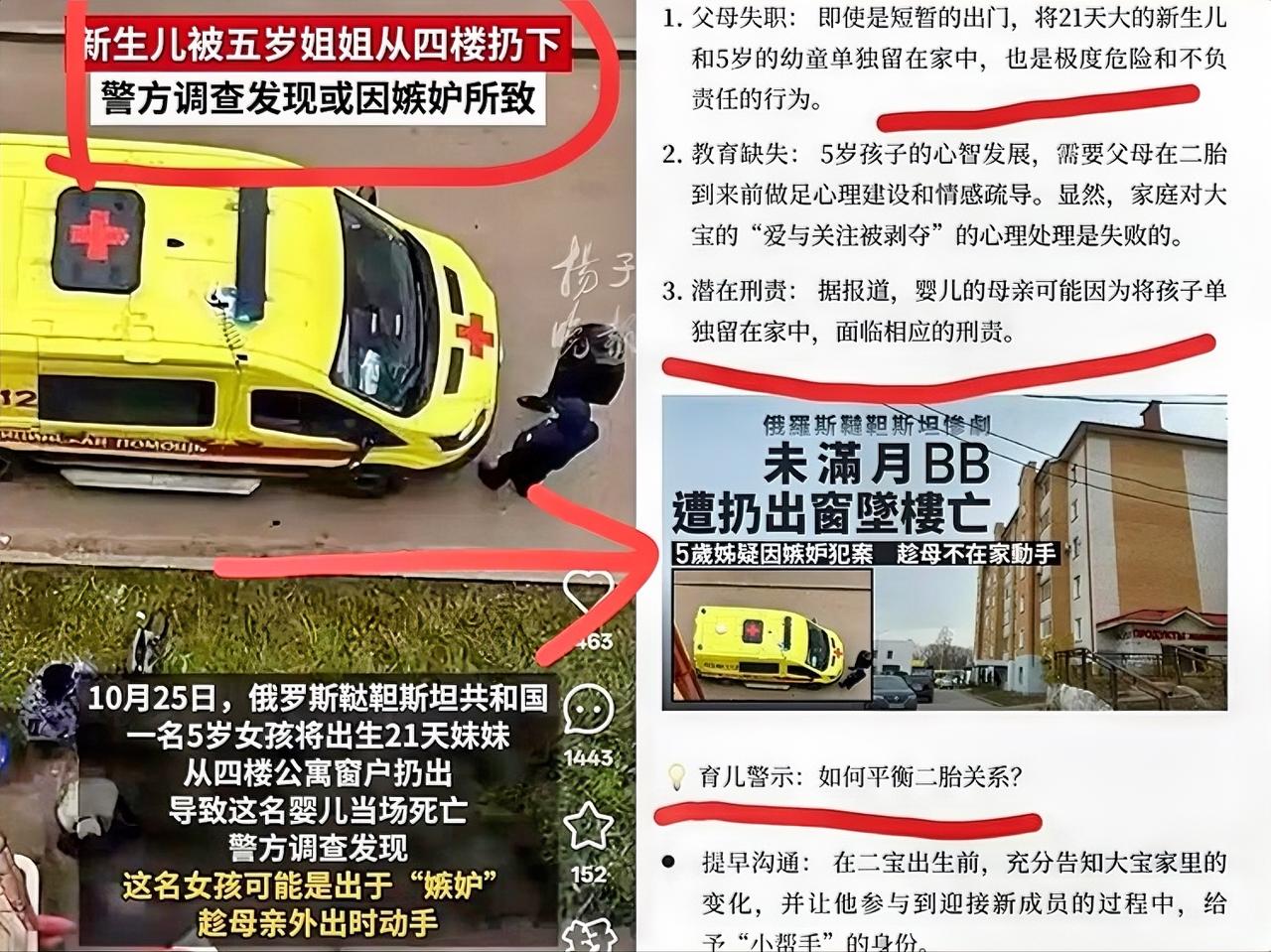

很多父母误以为“好父母”必须时刻陪玩、辅导、讲故事。其实,高质量的陪伴不等于高强度的投入。试试这些“节能”技巧:每天只需15分钟,全心全意陪孩子玩他想玩的游戏。期间不批评、不指导、不看手机。这段时间里,孩子感受到被充分关注,其他时间他会更独立。研究发现,这种“情感存款”能显著减少孩子的行为问题。

把育儿融入日常。比如做饭时让孩子帮忙洗菜,既培养了生活技能,又创造了互动机会。散步时玩“找颜色”游戏,既锻炼观察力,又享受了亲子时光。优质的绘本、儿歌、纪录片都是好帮手。当你需要喘息时,让孩子看一集《小猪佩奇》,你去喝杯茶、发会儿呆。偶尔的屏幕时间不是罪过,而是父母的“情绪救生圈”。

亲爱的父母,当你感到“没力气”时,请记住:你的疲惫值得被看见,你的努力值得被肯定**。育儿是一场马拉松,不是冲刺。允许自己停下来喘口气,充充电,才能走得更远。温柔,不是一种必须时刻保持的状态,而是我们在照顾好自己后,自然流露的选择。所以,从今天起,给自己多一点宽容,少一点苛责。当你重新充满电,那份发自内心的温柔,会自然而然地流淌出来,温暖你和孩子。