导读:“医生,我天天测血糖,数字高高低低,可我还是不知道该怎么办?”“测了这么多年,笔记本换了好几本,感觉除了扎手指疼,好像也没什么用。”

如果您是一位糖友,这样的困惑是否也时常萦绕心头?每天坚持测血糖,却感觉像是在完成一项“神秘仪式”——测完,看一眼数字,或喜或忧,然后……就没有然后了。这,就是我们常说的 “瞎测”。

测血糖本身不是目的,通过血糖值读懂身体的语言,指导我们更科学地生活,才是真正的意义所在。今天,就让我们一起来学习,如何把“瞎测”升级为“看懂”,打造一本专属于您、且真正有效的“血糖管理作战日记”!

一、为什么你的血糖日记“无效”?很多糖友的日记可能只长这样:

日期: X月X日

空腹血糖: 7.8 mmol/L

备注: 好像有点高。

看,问题就出在这里!这本日记缺少了最关键的信息——“上下文”(Context)。一个孤零零的数字,就像侦探案发现场的一个孤证,它无法告诉我们“为什么高?”“是什么导致了高?”“我该怎么做?”。没有前因后果的记录,自然就成了“无效劳动”。

二、有效血糖日记的“黄金法则”:5大要素,一个都不能少!一本有效的血糖日记,不仅仅是数据的堆砌,更是一幅描绘你生活方式的“全景图”。请务必记下以下五大核心要素:

1. 时间与血糖值(基础坐标)这是根基。不仅要写清日期,更要精确到测量时间点:是空腹、早餐后2小时、午餐前、晚餐后还是睡前?不同时间点的血糖有着不同的诊断意义。

2. 饮食记录(关键拼图)这是解码血糖波动最重要的线索。不需要精确到克,但要详细记录:

吃了什么? (“一碗米饭”比“主食”好;“清蒸鱼”比“鱼”好)

吃了多少? (“一小碗”、“半拳头”)

烹饪方式? (“红烧”和“清蒸”对血糖的影响天差地别)

示例: 记录“早餐:一杯牛奶、一个鸡蛋、两片全麦面包”远比“早餐:正常吃”有价值得多。

3. 运动情况(能量调节器)运动是免费的“降糖药”。记录下:

运动类型: 快走、慢跑、太极拳、瑜伽?

运动时长: 30分钟?1小时?

运动强度: 微微出汗?心跳加快?

4. 用药与胰岛素(指挥棒)严格记录药物名称、剂量、注射时间。特别是胰岛素,注射剂量和时间的微小变化都可能显著影响血糖。切勿想当然地以为“我每天都一样”,精确记录是调整方案的基础。

5. 特殊事件与身体感受(情境因素)这部分是日记的“灵魂”,让你从数据中看到活生生的自己。

情绪状态: 今天是否压力大、生气、焦虑或过度兴奋?

睡眠质量: 昨晚睡了几个小时?是否失眠?

身体不适: 是否有感冒、发烧、腹泻或其他不适?

低血糖反应: 是否出现过心慌、手抖、出冷汗?当时在做什么?

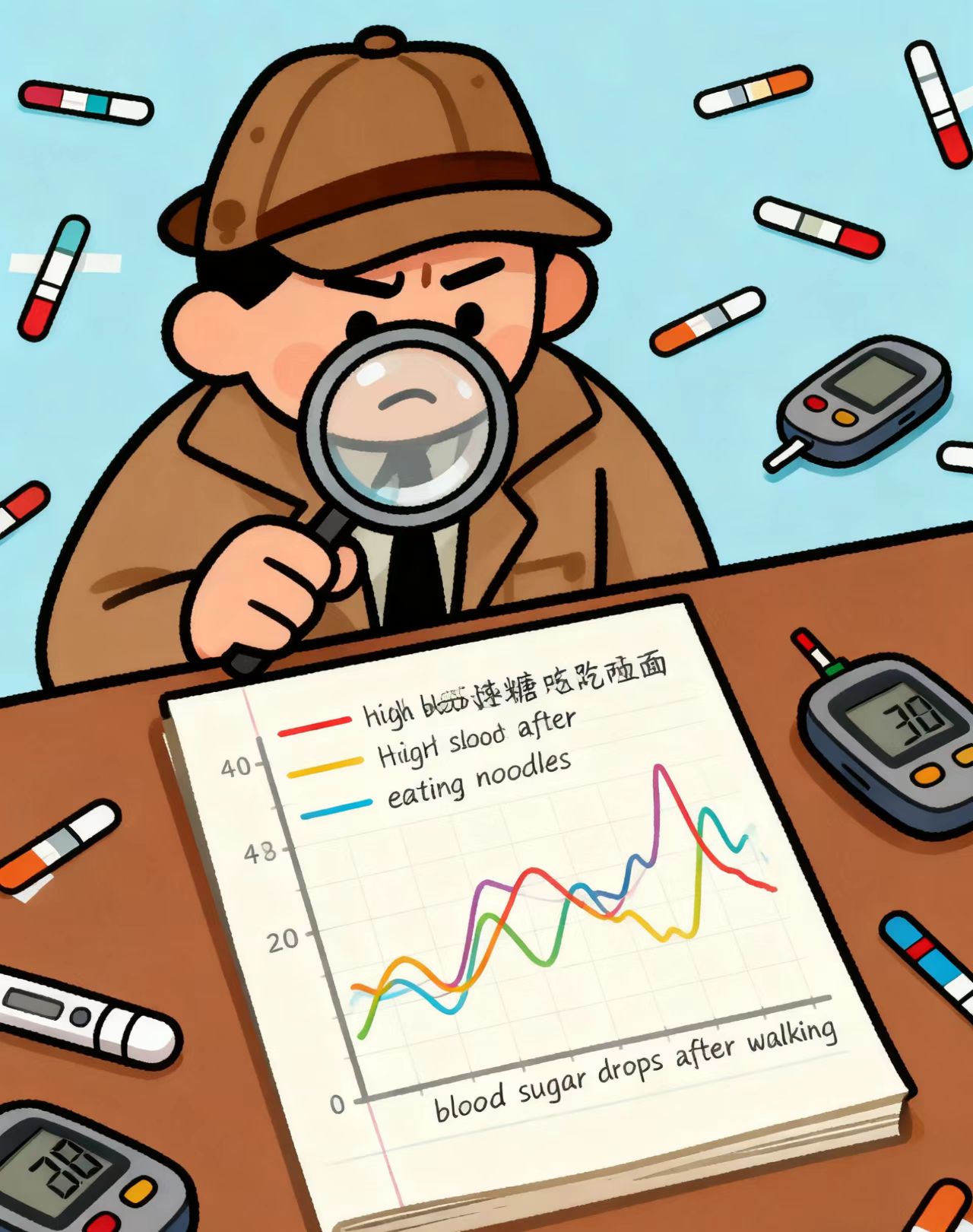

记好了日记,下一步就是学会“复盘”。每周或每半个月,拿出你的日记本,像一位侦探一样寻找规律:

看饮食模式:

“我发现每次吃完那家店的面条,餐后血糖都会飙升到11以上。”——结论:这种面条可能不适合我,要少吃或换一种吃法。

“早餐如果只喝粥,血糖升得快降得也快,午餐前容易饿。如果加了鸡蛋和蔬菜,全天血糖都更平稳。”——结论:优化早餐结构。

看运动效果:

“晚餐后散步30分钟,比不散步时餐后血糖平均低1.5-2.0。”——结论:晚餐后运动效果显著,应坚持。

看情绪与睡眠:

“每次和儿子吵完架,或者熬夜追剧后,第二天的空腹血糖准高。”——结论:管理情绪和保证睡眠与控制血糖同等重要。

四、科技赋能:让记录更轻松,分析更智能如果你觉得手写麻烦,完全可以借助科技的力量:

手机App: 现在有很多专业的血糖管理App,内置了丰富的食物库、运动库,可以一键记录,并自动生成趋势图表,非常直观。

动态血糖仪(CGM): 它能提供24小时连续的葡萄糖数据,绘制出一条清晰的血糖曲线,让你清晰地看到食物、运动等对血糖的实时影响,是实现“看懂”血糖的利器。

亲爱的糖友,一本小小的血糖日记,是你夺回健康主权的开始。它不再是一本冰冷的数字监狱,而是一本充满智慧的“生活导航仪”。从今天起,停止“瞎测”,开始“看懂”。当你拿着这本详实、生动的日记去复诊时,你与医生的沟通将不再停留在“好像”、“大概”,而是基于数据的、高效的协同作战。

糖尿病管理的最高境界,是成为自己身体的专家。而你的血糖日记,就是你成为专家路上,最得力、最忠诚的助手。

感谢您耐心读到这里。如果这些文字能给您带来一丝帮助或启发,那便是我最大的荣幸。您的点赞、关注和转发,是支持我继续创作的最好方式。