1968年5月,塞纳河左岸的学生高举一本红色小册子,法语译文的《毛主席语录》在巴黎春天的烟雾里显得格外醒目。很多围观者并不知道,这本薄薄的小书最早的母本竟印于二十四年前的晋察冀根据地。从晋察冀的小型铅印,到欧美校园的课堂推荐,毛主席著作越过山川海洋,这段轨迹本身就是一部思想流动史。

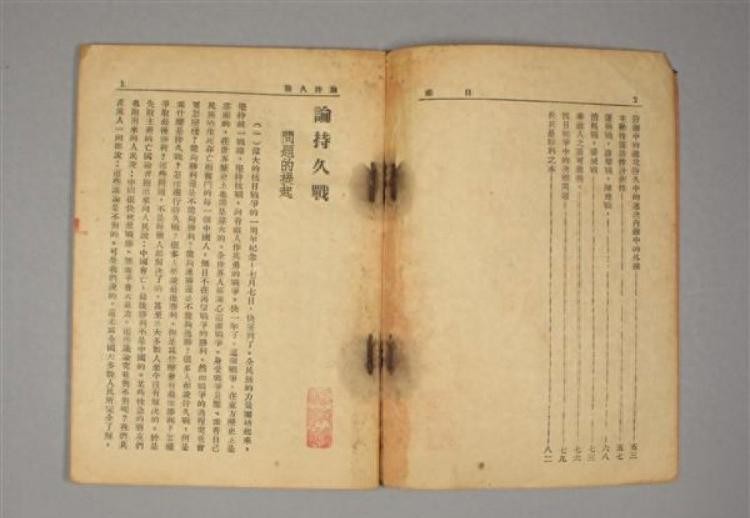

先把时间拨回到1944年5月。晋察冀日报社在阜平城南一条弯曲的山沟里,用几台脚踏印刷机排出了第一辑《毛泽东选集》。选印篇目并不多,重在《论持久战》《论政策》等骨干文章。那时干纸紧缺,排字工人甚至拿八路军用旧报纸来“打补丁”。然而,就在这样的物质条件下,这部小册子迅速传遍陕北、太行,成为整风学习的重要教材。

1949年新中国成立,外交和出版同时起步。1951年,三卷本《毛泽东选集》交付人民出版社,旋即被译成英、法、俄、西等文字。朝鲜战场炮声正紧,联合国军情报处把《论持久战》列为必读文件。美国海军陆战队翻译《On Protracted War》时,在目录旁批注了大写警告词:“TAKE SERIOUSLY!”

“这到底是什么书?”一位刚到釜山港的新兵皱眉发问。翻译官耸肩:“中国总司令的战术教科书,别小看。”短短一句对话,道出当时美军对这本书既陌生又忌惮的复杂心态。

西点军校1953级教材中加入了研究报告《Chinese Communist Guerrilla Tactics》。作者指出,敌后战场、弹性战线、群众动员是毛泽东战略的三支脚。报告结尾写道:“理论与实践已在长津湖向我们示范,轻视等于自残。”不得不说,对手的评价有时比赞誉更具分量。

在欧美民间,《毛泽东选集》的路径更加曲折。1960年,达特茅斯大学图书馆出现一次颇具戏剧性的借阅事件:学生克拉克递交借书条,却被校警暂时扣留,理由是联邦调查局要求核查身份。两个月后,《华盛顿邮报》把此事写成专栏,标题颇为吸睛:“一本中国书引出的风波”。虽然联调局未作官方说明,但“读毛要被约谈”的传闻自此不胫而走。

政府层面的防范并未阻止学术界的兴趣。1965年,英国剑桥大学发行《中国革命的社会基础》时,将《湖南农民运动考察报告》整段引用,称其为“二十世纪农民问题最生动的田野记录”。同年,《经济学人》周刊评论说,毛的文本把战略、社会学和文学揉在一起,“难得兼具兵法的锋利与村口闲话的质朴”。这一评价听上去略带英式幽默,却点出了毛著的独特风格:军事逻辑严谨,又不乏口语化叙事,易读却不轻薄。

1968年的欧美学潮,将《毛主席语录》推向街头政治图腾的位置。很多青年把“造反有理”译作“Rebellion is justified”,扛在队伍前列。有人说他们只是猎奇,但细看标语会发现《人民战争》《论联合政府》的影子——那是一种把社会底层动员与政治改造结合的思路。值得一提的是,激进左翼对“兵民是胜利之本”的口号格外受用,他们在柏林和旧金山的工厂区搞“群众造车间”,做法颇像三十年代井冈山“红色交通站”的翻版。

进入七十年代后,美苏冷战的外交棋局让尼克松团队重新评估中国。1972年2月21日,尼克松走进中南海会客厅时,手里带着一本棕色封皮的《Selected Works of Mao Tse-tung》英文合订本,作为见面礼。学者考证后发现,那本书其实出自英国劳伦斯出版公司,印量不过三千册,尼克松要人费尽周折才买到,足见其象征意味。

为什么西方对这些著作如此上心?原因可以拆解成三点。其一,毛泽东军事理论打破了传统“技术决定论”,强调“人强于火器”,这对当时依赖重装甲部队的北约是种冲击。其二,“群众路线”把社会运动与政治权力挂钩,让不少政府担心内部矛盾被放大。其三,文本通俗易懂,传播门槛低,高校教学以外,码头工人、黑人社团也能朗朗上口——这恰恰是思想扩散的关键。

有意思的是,七十年代后期,毛著在拉丁美洲得到另一番解读。秘鲁“光辉道路”武装直接把《论持久战》当“圣经”,虽然其行为方式与原文精神相去甚远,却说明影响已跳出纯理论层面。对中国学者而言,这种“走样”的应用更像一面镜子:思想输出一旦进入多元社会,诠释权便不再可控。

冷战结束后,西方舆论场对毛著热度略有下降,但高质量学术研究依旧在进行。2015年,哈佛大学东亚研究中心将《星星之火,可以燎原》与《共产党宣言》并列为“全球革命文献双周读”。教授桑德森在导言中写道:“毛的文字最好放进具体历史脉络,否则只剩标语。”此话虽然简单,却提醒研读者不应断章取义。

从晋察冀木箱里的一叠油印纸,到大西洋彼岸图书馆玻璃柜里的珍本,《毛泽东选集》与相关著作已走过整整八十年。它们改变过战场风云,也搅动过学潮思潮,偶尔被误读,亦常被珍藏。正是这种跨文化、跨制度、跨世代的复杂回响,构成了毛著在西方的独特存在感。