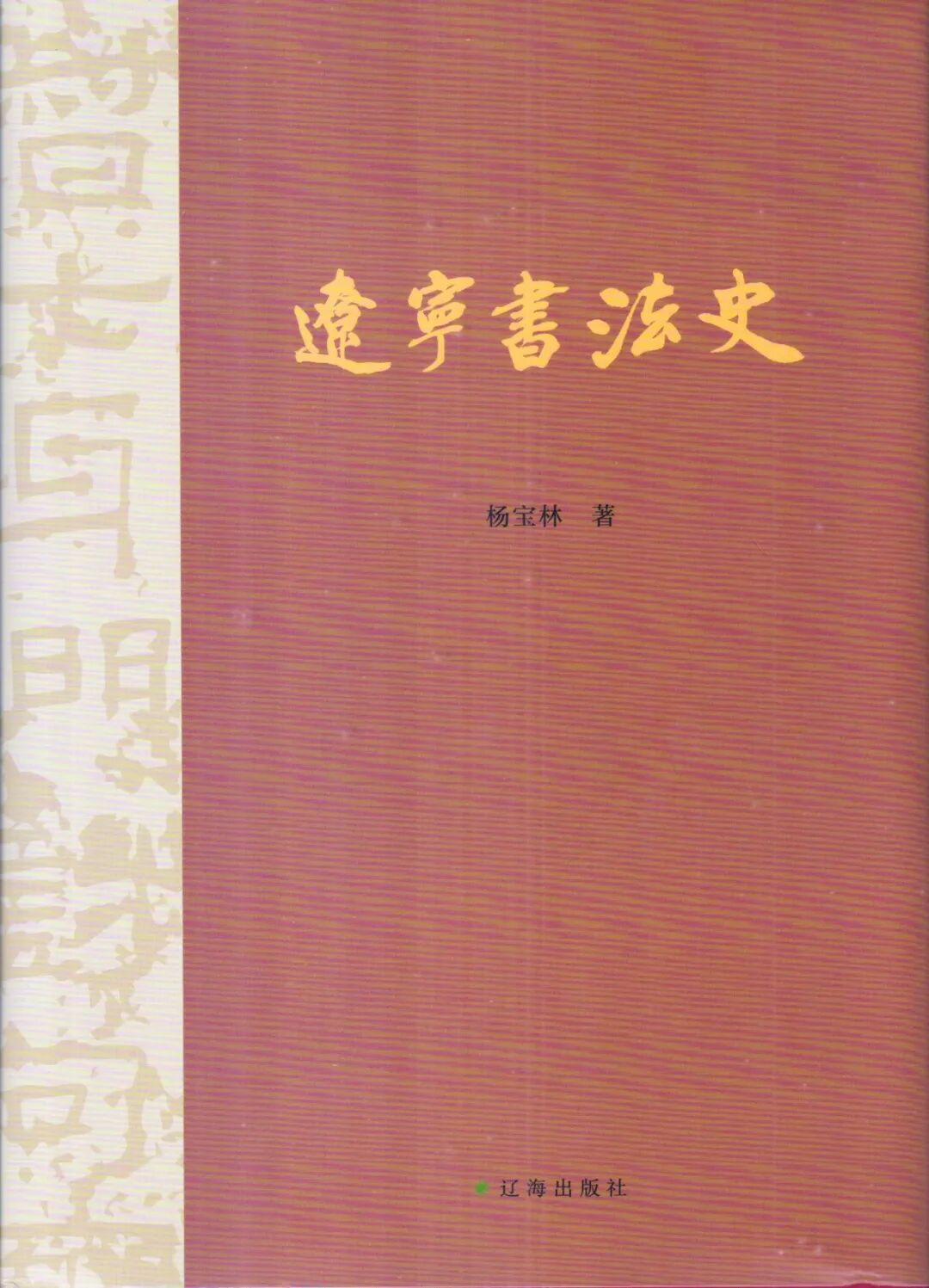

《辽宁书法史》,杨宝林著,辽海出版社2025年10月版。

内容简介

该书是一部针对辽宁地区的书法作品及历代书法家进行系统研究的学术专著。全书共分六章,按照时代分期,梳理了从先秦至明清时期辽宁书法的发展脉络,通过对出土文物、历代遗迹、金石及传世文献、书法作品的考察,厘清了辽宁书法的发展源头,全面系统地阐述了辽宁地区书法的传承与发展情况。为读者提供了一个全方位、多角度、点面结合、深入细致的辽宁书法发展图谱。

该书将辽宁书法的滥觞期定于商朝,并根据魏晋南北朝时期相关石刻文献,表明这一时期辽宁书法与中原书法文化的交融及对后世的影响。时至隋唐,随着国家的全面统一,书法的南北交融更为凸显。

该书“辽金元时期的辽宁书法”一部分内容,不仅填补了该时期辽宁书法研究史的部分空白,更通过文献整理、文本发掘,补正了诸多历史记载的缺失错漏,可谓功不可没。

在对辽宁地区明清时期书法的介绍中,作者根据辽宁本土不同地区的墓志、石刻文本,结合一百多位书家的生平事迹与创作实绩,系统展现了辽宁地区书法艺术的辉煌篇章。

该书彰显了辽宁人的文化自信,展现了辽宁地区的人文风采,填补了辽宁地区书法研究的空白,是一部值得研读的佳作。

目 录

第一章 先秦、秦汉时期的辽宁书法

第一节 辽西孤竹国和箕子时代的金文书法

一、孤竹国的金文书法

二、箕子时代的金文书法

三、喀左一带的金文书法

第二节 秦汉时期的辽宁书法

一、秦代的辽宁书法

二、汉代的辽宁书法

第二章 魏晋南北朝时期的辽宁书法

第一节 魏晋时期的辽宁书法

一、三国·魏《毌丘俭纪功碑》

二、前燕《李廆墓表》

三、前燕《冬寿墓墨书铭》

四、后燕《崔遹墓表》

五、后秦《吕宪墓表》

六、高句丽《好太王碑》

第二节 南北朝时期的辽宁书法

一、北魏《张略墓志》

二、北魏《刘贤墓志》

三、义县万佛堂《元景造像记》

四、北魏《韩贞造像记》

五、北魏《崔敬邕墓志》

六、南北朝时期的辽宁书法家

第三章 隋唐时期的辽宁书法

第一节 隋朝时期的辽宁书法

一、《韩暨墓志》

二、朝阳《汤君墓志》(局部)

第二节 唐代的辽宁书法

一、辽宁石刻

二、辽宁书法名家

第四章 辽金元时期的辽宁书法

第一节 辽代的辽宁书法

一、石刻书法

二、辽代帝后哀册的书法

三、辽代墨书和书家

第二节 金代的辽宁书法

一、金代的辽阳书法

二、金代的营口书法

三、金代的朝阳书法

四、金代的锦州书法

五、金代的铁岭书法

第三节 元代的辽宁书法

一、元代的锦州石刻

二、元代的大连石刻

三、元代的葫芦岛石刻

四、元代的辽宁书法名家

第五章 明代的辽宁书法

第一节 明代的辽宁石刻

一、明代的辽阳石刻

二、明代的鞍山石刻

三、明代的营口石刻

四、明代的铁岭石刻

五、明代的锦州石刻

六、明代的葫芦岛石刻

七、明代的沈阳石刻

八、明代的本溪石刻

第二节 明代辽宁的书法名家

一、明代辽宁籍书法家

二、明代辽宁的外籍书法家

第六章 清代的辽宁书法

第一节 清代前期的辽宁书法

一、清代前期的沈阳书法

二、清代前期的锦州书法

三、清代前期的营口书法

四、清代前期的铁岭书法

五、清代前期的辽阳书法

第二节 清代中期的辽宁书法

一、清代中期的沈阳书法

二、清代中期的辽阳书法

三、清代中期的铁岭书法

四、清代中期的锦州书法

五、清代中期的抚顺书法

六、清代中期的鞍山书法

七、清代中期的营口书法

第三节 清代晚期的辽宁书法

一、清代晚期的沈阳书法

二、清代晚期的大连书法

三、清代晚期的辽阳书法

四、清代晚期的铁岭书法

五、清代晚期的锦州书法

六、清代晚期的抚顺书法

七、清代晚期的丹东书法

八、清代晚期的本溪书法

九、清代晚期的营口书法

十、清代晚期的朝阳书法

十一、清代晚期的葫芦岛书法

十二、清代晚期的鞍山书法

十三、清代晚期的盘锦书法

第四节 清代辽宁流人书法

一、流放到盛京的书法家

二、流放到尚阳堡的书法家

主要参考文献

附录 辽宁书法史大事年表

后记

自 序

我以前出版的几部书或请师长,或请朋辈中学界之翘楚作序,给自己的书写序还是第一次。我对《辽宁书法史》倾注了很多心血,可以说没有多少人比我更了解辽宁书法史,所以我决定自己作序。

《漫步于文学与艺术之间:杨宝林学术论文集》

一些人听说我要写《辽宁书法史》,便质疑辽宁古代有那么多书法家吗?民国以前辽宁有书法名家吗?表现出一脸的疑惑。

事实上,辽宁书法可以追溯到先秦时期,我们从辽西喀左出土的带有铭文的青铜器,看到了《孤竹父丁罍》《㠱侯方鼎》等孤竹国和箕子时代的书法,这是我们目前能看到的最早的辽宁书法作品。

秦朝时,秦始皇东巡碣石,李斯书写了《碣石颂》。考古发现证明,秦汉碣石宫遗址在今辽西绥中的止锚湾,那么《碣石颂》书写、立石于辽西无疑,也是辽宁的书法遗迹。

汉代的辽宁书法最著名的是盖州九垄地出土的文字砖,这才是货真价实的辽宁书法作品。

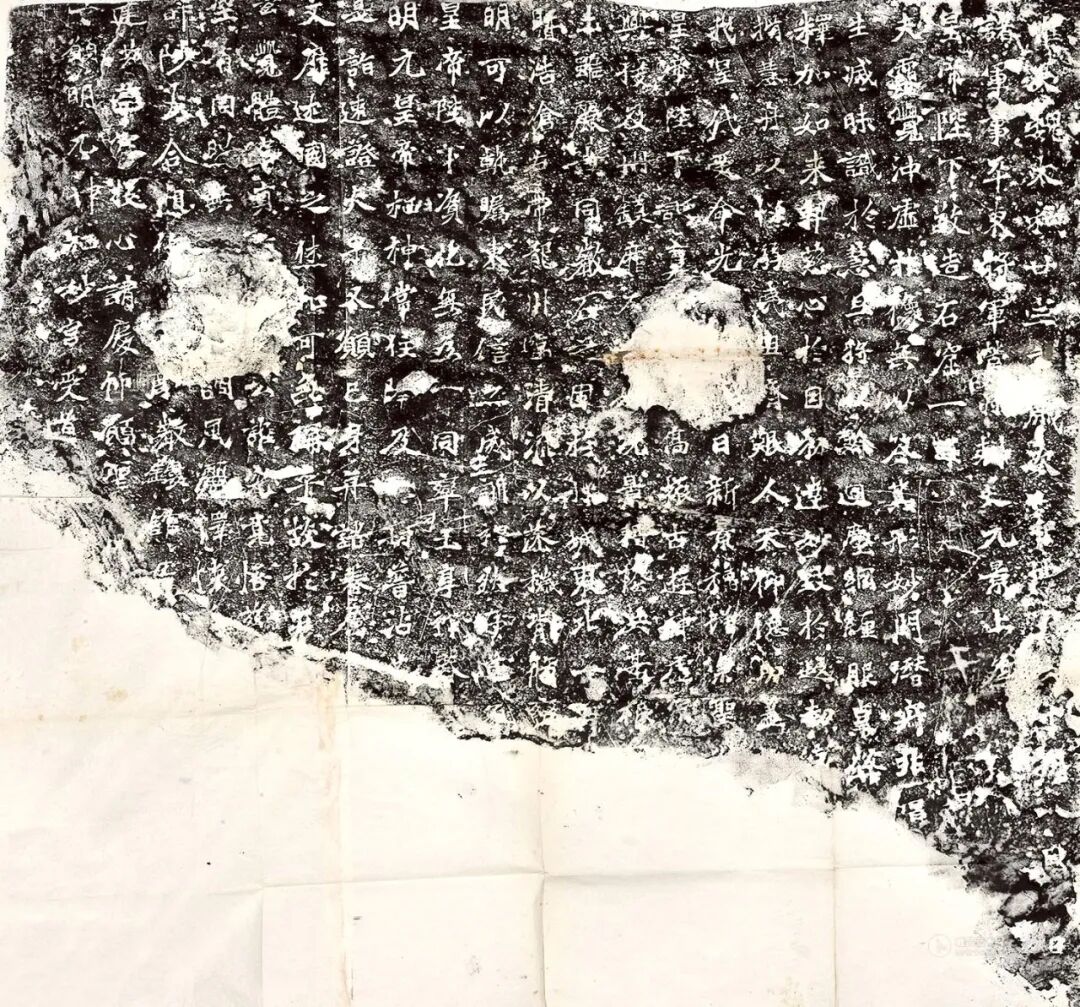

魏晋南北朝时期是辽宁书法的一个重要发展时期。这一时期本溪桓仁有《毌丘俭纪功碑》《好太王碑》(二碑出土之地,清末归辽宁本溪桓仁管辖),锦州义县有《元景造像记》。这几件石刻作品在中国书法史上都有举足轻重的地位,《好太王碑》是隶书向楷书过渡的代表作,艺术价值极高,迄今仍为学书者所珍爱。

《元景造像记》被康有为称为魏碑中的极品,梁启超说它“天骨开张”。这一时期辽宁书法还出现了墨书,即《冬寿墓墨书铭》,此件作品书于晋升平元年(357),比《兰亭序》仅晚 4 年,是十分值得珍视的墨迹书法。

《元景造像记》

隋唐时期的辽宁书法有《鸿胪井石刻》,这是开元年间的石刻,文中记载了唐朝政府册封渤海王大祚荣为“渤海郡王”一事,是渤海国隶属于唐王朝的实物见证,史料价值和艺术价值均高。

同时还出现了书法大家,如韩择木和李泌。韩择木的隶书被誉为“八分中兴”,杜甫《送顾八分文学适洪吉州》《李潮八分小篆歌》曾盛赞之。笔者曾撰《韩择木籍贯考》,考证他是辽西昌黎即今辽宁省义县人。韩择木享书名于盛唐和中唐,是辽宁书法史上第一位名家。他的3个儿子秀实、秀弼、秀荣均以书法名世。

辽阳籍的政治家、谋臣、学者李泌也是书法家,陶宗仪《书史会要》称其“书体放逸”,他刻有中国书法史上最早的藏书印章。

辽金元时期的辽宁书法也有长足的发展,各个时期也显现出不同的特点。辽代辽西的石刻众多,有很多名品,而尤以辽代帝后哀册著称,书法绝伦。

金代的辽宁书法除石刻外,又出现了书法名家,如王庭筠、王万庆、高宪、庞铸等人,王庭筠的几位舅舅也是书法家。而尤以王庭筠最为著称。王庭筠是金代的一流书法家。他是汉代避居关东的文士王烈的后裔,其外祖父是渤海大族、金朝宰相张浩。王庭筠书法造诣非常高,与唐代的韩择木前后辉映。

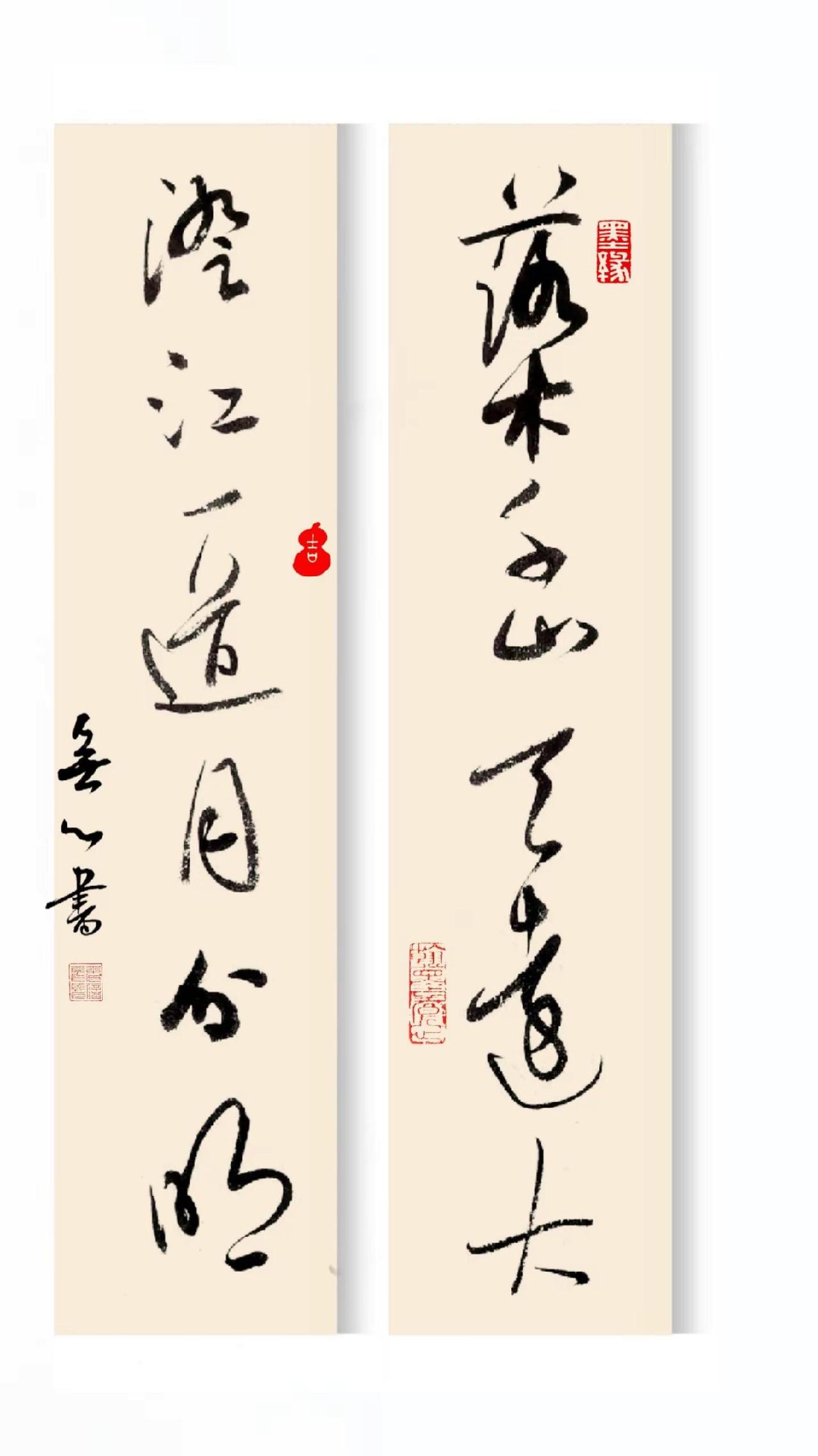

王庭筠书重修蜀先主庙碑

元代的辽宁著名书法家是耶律楚材、刘秉忠和姚枢、姚燧叔侄。这4位书法家,在许多方面都卓有成就而名垂青史。耶律楚材,元初重臣,其书以力感强著称,有钢筋铁骨之风。刘秉忠是忽必烈时的政治家、军事家,蒙古改国号“大元”就是他提出的建议并被忽必烈采纳的。

姚枢、姚燧叔侄均官至翰林学士承旨,都是当时的著名书法家,并以诗文擅名当世。姚燧以草书见长,他的成就不亚于赵孟兆页。可以说元代辽宁这4位书法家撑起了元代中国书法的一片天!

明代是辽宁书法的平缓发展时期。明代的辽东是边疆,朝廷从关内派大量军户实边,这些军户遂成为辽东的文化主体。

明代辽东共有 72 名进士,全部出自军户,所以明代的辽宁书法家主要是军籍书家。这些书法家主要集中在辽阳、锦州和铁岭,辽阳书法家以丘霁为代表,他是进士,擅行书、隶书;锦州则以贺钦为代表,他是理学家、大儒。

值得一提的是,贺钦在闾山脚下执教40年,培养了陈寿、冯裕这样的大书法家。铁岭的李成梁、李如松父子均擅书,尤其是李如松,曾得徐渭亲授,书艺大进。

《医闾先生集》

清代是辽宁书法的鼎盛期。清代的辽宁是龙兴之地,清初的辽东官员任督抚的最多。这些人除了在仕途上大展宏图外,在文化上也多有建树。

清代的辽宁书法家林立,饮誉书坛者众多。民间传说“压倒三江”的王尔烈在清代辽宁书法家中并不突出,像铁保、永瑆才是掷地有声的书法大家,在清代“乾隆四大家”中我们辽宁就占了两席(另两位是翁方纲和刘墉)。

此外,像范承谟、于宗瑛、卞永誉、高其佩、高鹗、年羹尧、曹寅,哪一个不是响当当的书法家。清代的皇帝都擅书,像康熙帝、雍正帝、乾隆帝等,他们都是辽宁的书法家。

在撰写《辽宁书法史》的时候,辽代以前,都专门讲石刻,明代则以石刻为主。而清代的辽宁书法、书法家众多,石刻除闾山、千山、凤凰山外,其余限于篇幅就省略了。

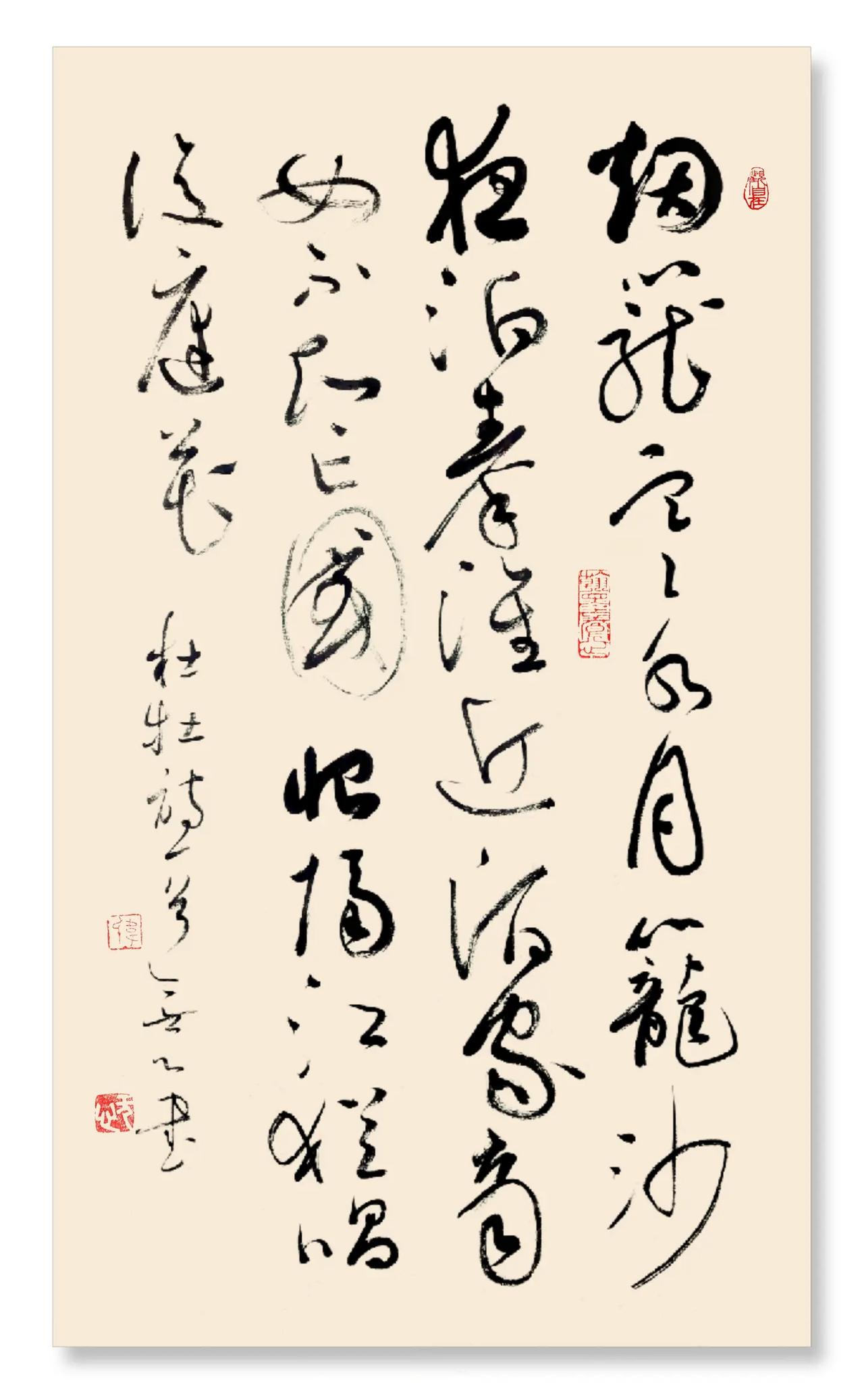

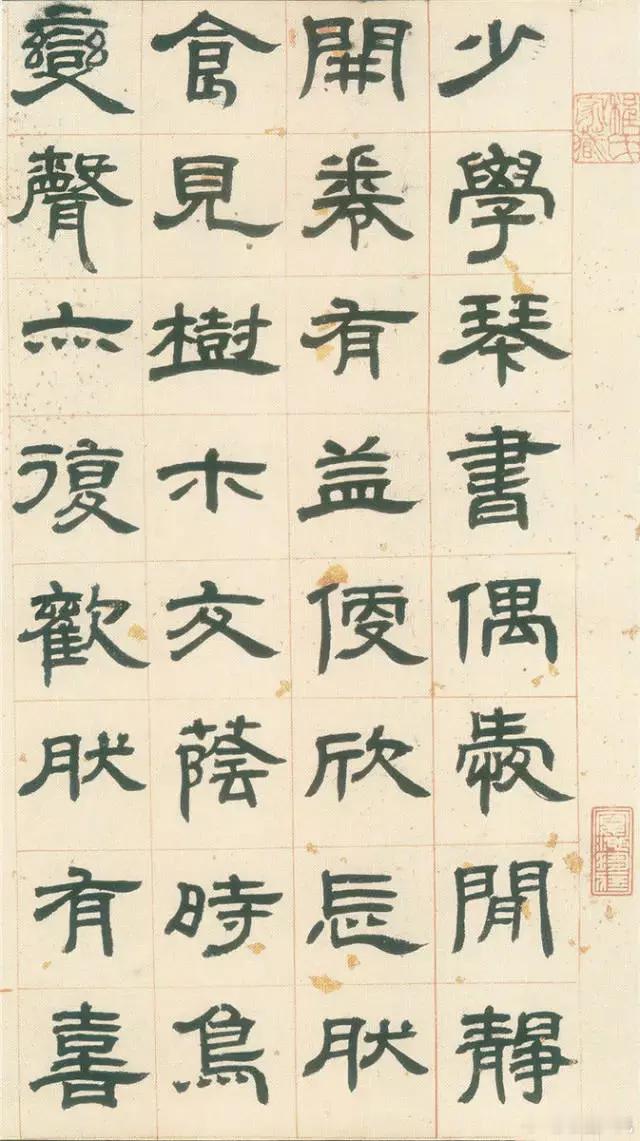

铁保书法

上述简单勾勒,是让大家对辽宁书法史有个粗浅的印象,是想让大家知道我们辽宁书法是有深远历史的,并且是很辉煌的,绝不像一般人理解的那样,辽宁地处关外,文化滞后,也没有什么书法家。

一部《辽宁书法史》足以彰显我们辽宁人的文化自信。遗憾的是,我们辽宁学人几乎无人关注辽宁书法史的研究,这与辽宁作为书法大省是极不相称的,这也是我下决心研究辽宁书法史的动因。

我关注辽宁书法史,可以追溯到在吉林大学跟随丛文俊先生读历史学(书法文献方向)博士的时候。读博期间,除了钻研书法理论、中国书法史,准备撰写《刘熙载书学研究》《刘熙载年谱》外,我便留意辽宁书法史,着手收集辽宁书法文献。

我原先是从事中国古代文学教学和研究的,对地方文学也颇感兴趣,对东北文学史、辽宁文学史都有所涉猎。读过毕宝魁的《东北古代文学概览》、徐光荣的《辽宁文学史》,但无人写辽宁书法史。我凭借我的古汉语基础、古代文学功底,更主要的是跟丛先生学到了系统的书法理论,便跃跃欲试。

《辽宁文学史》

当时我把欲撰写《辽宁书法史》的想法告诉丛先生,他说:“东北书法的好东西,都在你们辽宁呢! ”得到了先生的首肯,我更加坚定了撰写《辽宁书法史》的信心。

我在沈阳师范大学书法教育研究所指导的硕士生,有22人的毕业论文选题是辽宁书法史、书法家研究,其中包括韩择木、王尔烈、魏燮均、王光烈、金毓黻,等等。

我们书法教育研究所还先后主持召开了沈延毅、杨仁恺、辽宁书法史全国学术研讨会,尤其是 2015 年召开的“辽海书学论坛 ·辽宁书法史全国学术研讨会”,规模较大,来自山东、吉林、辽宁的 50 余名学者参加了会议,收到论文 103 篇。这是有史以来首次关于辽宁书法史的学术研讨会。

2015 年,我参与主编的《辽宁历代书法名家图集》,由辽宁教育出版社出版。这是辽宁省政协的一个立项课题,李春晓主任邀我编写。我撰写的3万字《辽宁书法史述评》作为“绪言”,冠于卷首,这相当于辽宁书法史的微缩版。

《辽宁历代书法名家图集》

为了编撰《辽宁书法史》,我翻阅了大量的相关文献,从《盛京通志》《奉天通志》,到省内的府志、县志等史志文献。辽宁籍书家宦游他乡的,还要找当地的史志。

除了大量阅读文献外,我还进行了实地考察。为了研究《碣石颂》,我曾到绥中止锚湾碣石宫遗址,抚摸秦汉的一砖一瓦;去集安看《好太王碑》,考察隶书向楷书的过渡;去义县看万佛堂石窟,寻找《元景造像记》的灵光,还专程去葫芦岛连山区孤竹营子乡,寻访孤竹国的遗踪。为了研究流人书家,我又去铁岭的银冈书院,去清河水库寻觅淹在水库下面的尚阳堡。

辽宁自古是移民地区,属于移民文化。中原(关内)文化传到辽宁主要有两 个途径:一个是陆路,一个是水路。陆路是从辽西传入,如箕子、孤竹国文化,义县的韩氏家族,朝阳的袁氏家族等。水路是从山东传入辽南的,如东汉后期的管宁、邴原、王烈等避乱北来讲学。

从书法上看,辽宁书法发展是不平衡的,辽西的朝阳、锦州,辽南的辽阳、鞍山、营口,辽北的沈阳、铁岭书法家众多,成就也高。而丹东、本溪、抚顺的书法家很少。我在这里采取《周易》所说“裒多益寡”的办法,书法家多的地区所选标准就严格一些,而书法家少的地区,标准相对宽泛一些,力求关注到辽宁省的每个城市。

研究辽宁书法史可以彰显我们辽宁人的文化自信。古代的文化人大都余事作书,书法并非主业。他们大都是士大夫,或以诗文擅长,或为循吏、贤臣。

《李泌》

唐代辽阳籍的李泌是神童,7岁时受唐玄宗召见。时唐玄宗正与燕国公张说下棋,张说命其以“方圆动静”为题赋棋,李泌瞬间完成。这就是《三字经》中“泌七岁,能赋棋”的故事。

明代的兴城人陈寿,为官清正廉洁,做事刚正不阿,平生奉行“三不喜”原则:“一不喜随意弹劾官吏;二不喜为子弟亲友争功或谋取好处;三不喜金钱财物。”陈寿官至南京刑部尚书,官居正二品。

清初辽阳人吴雯,诗文均擅,与傅山齐名,时人称“北有傅山,南有吴雯”。

清代辽阳赵乃普,进士出身,曾仕宦陕西、直隶,有政声、德行,人称“赵青天”。他体恤百姓,为民造福,离任时百姓送他“万民衣”“万民伞”。

明代的贺钦本为户科给事中,受陈献章影响,辞官归隐,在闾山著书讲学40年,成为北方大儒,辽东学子大都受其影响。

清末铁岭人张德彝作为外交官,一生8次出国,著有《八述奇》,以笔记叙写了西方文化,并记载了法国巴黎公社起义的全过程。

《八述奇》

清末辽阳刘文麟到广东任知县,他是第一位写鸦片战争的诗人。清末民初的锦州人高维岳,官察哈尔时,在张家口大境门书“大好河山”4个擘窠大字,迄今仍为张家口的名片!

这些人物都是辽宁历史上的杰出代表,是辽宁人的脊梁,是值得我们引以为傲的。但是,我每每向人提及,绝大多数人都不知晓,我们有点愧对辽宁家乡先贤!

书法是中国传统文化的重要组成部分,与京剧、中医、武术并称“四大国粹”。有人说书法是中国艺术核心的核心,总之书法是很重要的。那么《辽宁书法史》的撰写就显得很有必要了。

书法是讲传承的,历史也是一面镜子,我们在传承研究辽宁书法的同时,对当下书法也做一些反思:我们哪些地方继承了古人,我们哪些地方做得还不够好。如真正能够引起当下书界的反思,那正是笔者的初衷。

是为序。

2024年10月10日于沈阳师范大学专家公寓

《文墨相兼:杨宝林书法作品集》

后 记

《辽宁书法史》是我的著述中费时费力最多的一部著作。我很早就想写这部书,但真正动笔却是在新冠疫情暴发的时候。

按常规,我应该是2018年退休,由于是二级教授,按政策“延一返二”,我在2021年 3月正式从沈阳师范大学退休。而恰好在这时,辽宁师范大学海华学院中文系主任郑丽娜教授邀请我入职海华学院。2021年4月,又被海华学院聘为特聘教授,教授中国传统文化和书法。

《辽宁书法史》从 2020 年4月13日开始动笔,2023年7月中旬完稿,和新冠疫情在时间上有很多交叉,也可以说书稿是在沈阳和庄河两地完成的。

《杨宝林书法作品集》

2020年初,新冠肺炎疫情肆虐,人们正常的生活被打乱了,个人的活动空间受到了极大的限制,无奈只好宅在家里找点儿事做。我先是赶写了构思多年的《郗璇墓志辨伪》,然后便投入《辽宁书法史》的写作之中。

其间也不是一帆风顺的,书法史需要有图片,没有图片就很难对其进行艺术评价,所以写作时常为寻找图片而耽搁。如《乌古论窝论墓志》书丹者是郑俨,郑俨系金代懿州宜民县人,官至户部尚书,著名书法家。懿州,即今辽宁省阜新市。《乌古论窝论墓志》拓片一直

没见到,查文献得知,1983 年《北京文物与考古》第一辑中的《金代乌古论窝论、乌古论元忠及鲁国大长公主墓志考释》附有清晰拓片,于是千方百计地买到此刊。

为了更详尽地研究清初的辽阳籍书法家吴雯的生平和文艺思想,我不得不以高出市价5 倍的价格,从网上购买了整理本《吴雯先生莲洋集》。像这样为了研究书法家,我从网上专门购书几十种。

《吴雯先生莲洋集》

2022年3月初开学后,海华学院校园封闭,我被困在校园3个月,无法获取相关有信息,查资料不便,写作几乎停滞不前。

《辽宁书法史》的写作是长期工程,我也没有必要赶进度,很多时候为了应酬或赶写应急文章,不得不将其停下。比如 2022年,应邀撰写《从沈延毅的论书诗看其碑学思想的生成轨迹》《先文而后墨——书法文化的守望者温同春先生》,我所写的这两位先生都是辽宁现当代书界的巨擘。2023 年又先后接受《书法导报》和中国新闻社《东西问》栏目的专访。

此外,还不时地受邀写序和书评一类的文章,《书法史》的写作也不得不为其让路。就像某列火车晚点了,就要给其他车让路一样。

《辽宁书法史》是筚路蓝缕之作,几乎没有什么可资借鉴的东西。主要是通过传世文献和地方出土文物相结合的办法,进行爬梳整理,勾勒出辽宁书法史的脉络;根据地方志等相关文献,筛选出辽宁书法家及相关作品,展现辽宁历史上的书法风貌。

编撰书法史,必须要有书法理论做支撑,要用史论眼光来观照书法,既要有纵向上的承继,又要有横向上的借鉴。同时还要有文字学、古典文学功底,其难度可想而知。

《刘熙载书学研究》

《辽宁书法史》终于要面世了,思前想后,此书非我一人之力,乃集众人之力也。我首先要感谢我的爱人王艳秋女士,是她无怨无悔的支持,使我能全身心地投入本书的写作之中。这部书我首先献给她。

编写这部书,我先后得到众多朋友、同学和学生的帮助,我不能忘怀。辽宁省博物馆的张盈袖师妹惠寄《辽宁省博物馆藏碑志精粹》等相关著作,辽阳日报社赵会德同学寄来了叶红钢主编的《辽阳碑志》《辽阳续碑志》等著作,营口的阎海先生寄来《营口市博物馆馆藏文物图集》和他自己的几部关于辽宁史志方面的著作,铁岭师专的于景教授惠寄《辽北名人书画集》,辽宁省文联党组书记李春晓赠我《辽阳近代名人墨迹》,萨仁图娅老师赠我《尹湛纳希传》等著作。学生景智、马枭雄等也多方搜寻相关资料,助我一臂之力。

为了论证严谨、论据充分,我对书家作品,甚至对影响书家命运的历史事件都要详加考究。我不擅长电脑搜索,不少资料都是学生仲芳、马骞、孙又文、吴坤檑、刘茜倩、张桓毓等帮我从知网上查找的。

《辽阳碑志选编》《辽阳续志续编》

《辽宁书法史》原稿系手写,打字扫描任务皆赖仲芳、李依格、沈晓颖、曹靓、李东垚、刘楚浩和景智等完成。全书附有 200多张图片,这些插图都是孙又文、王明忠、江朋翼帮助完成的。河北邢台的胡湛先生、辽宁鞍山的刘耀业师兄、诗人萨仁图娅等都提供过图片。

在《辽宁书法史》的编撰过程中,李春晓、房明震、于景、谷翠峰、贾熙双、解鑫等同道都提出过积极性建议。时任海华学院科技处处长孙占如、中文系主任郑丽娜等对这部书都很重视,孙占如处长帮我打印稿件,学生刘茜倩帮我校对并编辑“辽宁书法史大事年表”和“主要参考文献”等。这里一并表示感谢。

《辽宁书法史》得以出版,最主要的是要感谢辽海出版社副总编辑徐桂秋编审,他是有出版情怀之人。他知道《辽宁书法史》是填补空白之作,能够彰显我们辽宁人的文化自信,在学术著作出版难的今天,他慨然列入出版计划,体现了出版人的胆识。辽海出版社的柳海松编审一向以严谨著称与我多次合作,且非常愉快,此次他为本书编校质量的提高做出了很大贡献。

最后补充一句,由于我的视野所限,肯定挂一漏万,有遗珠之憾,对书家及作品的解读也不一定说得到位,还请诸大方之家指教,我虚心接受批评。

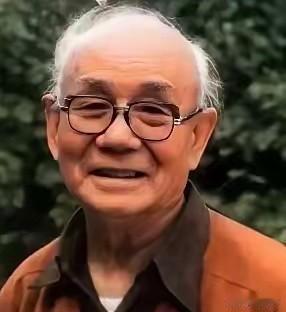

杨宝林

2024 年11月8日于辽宁师范大学海华学院

文墨相兼——杨宝林书法学术研讨会

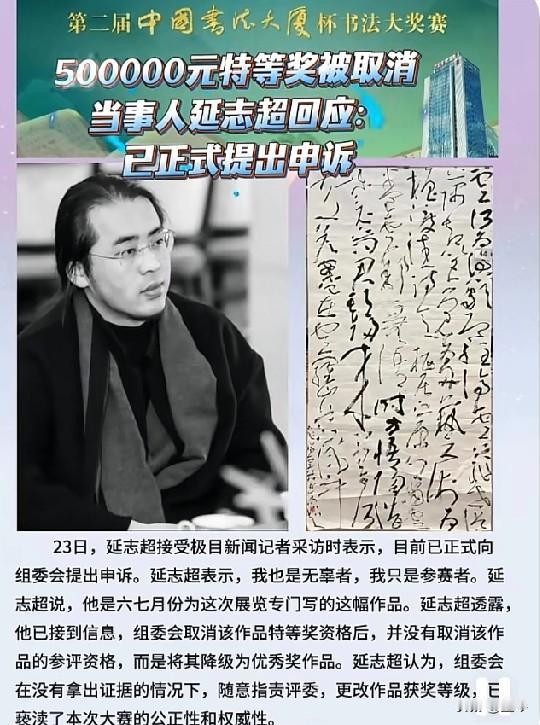

杨宝林,笔名杨抱朴,辽宁沈阳人。著名文史学者,书法家,书法理论家。 先后毕业于辽宁大学中文系、吉林大学古籍研究所,历史学博士,国家二级教授,享受国务院特殊津贴专家。第四届中国书法兰亭奖理论奖获得者,第八届中国文艺评论奖获得者,全国第八届书学讨论会一等奖论文获得者,获第十三届、十四届辽宁省哲学社会科学优秀成果奖(政府奖)、第五届辽宁省文艺评论奖,第二届辽宁省最佳藏书人奖。中国书法家协会会员,中国书法家协会第七届教育委员会委员,国家社科基金书法专业评审专家,教育部学位中心评议专家,辽宁省文艺评论家协会顾问,原沈阳师范大学书法教育研究所所长,现为辽宁师范大学海华学院特聘教授。

著有《南唐后主李煜》《刘熙载书学研究》《刘熙载年谱》《诗鬼之诗》《苏东坡集诠释与解读》《漫步于文学和艺术之间——杨宝林学术论文集》《辽宁书法史》等著作16部。在《中国书法》《书法丛刊》《社会科学辑刊》《东北师范大学学报》《北方论丛》《辽宁大学学报》等专业刊物上发表古代文学、书法理论等学术论文近百篇。主持国家和省级课题多项。 2011年5月,在鲁迅美术学院举办“抱朴心画——杨宝林书法展”;2017年9月,在辽宁省博物馆举办“文墨相兼——杨宝林书法展”。