在卫星定位导航领域,RDSS(无线电测定卫星业务,Radio Determination Satellite Service)与 RNSS(无线电导航卫星业务,Radio Navigation Satellite Service)是支撑不同场景需求的两大技术体系。

二者虽同属卫星定位范畴,但在技术架构、核心逻辑、功能边界上存在本质差异,且随着卫星导航技术的演进,二者从“独立并行”走向“融合互补”。

为帮助大家深度理解这两大技术,后续将从技术原理、系统架构、性能指标、典型案例、应用场景、技术演进六大维度展开拆解分析。考虑到内容专业性较强、信息量较大,我们将以“系列合集” 的形式呈现,方便分阶段阅读理解。

本文是系列第一篇,聚焦核心内容 ——技术原理。

从“信号流向”看懂本质差异

定位技术的核心是“如何获取用户与参考点(卫星)的距离,并计算位置”。

RDSS 与 RNSS 的根本区别从信号传输方向、计算主体、依赖条件三个层面展开:

RDSS

主动式双向测距定位(“中心算,用户等”)

RDSS 的技术逻辑是“用户终端发起请求→地面中心完成计算→结果回传用户”,全程依赖“双向通信链路”和“地面中心算力”。

具体流程可拆解为5个核心步骤,每个环节都需精准协同:

1核心步骤

01用户发起请求

用户终端(如北斗一号手持机)通过内置发射模块,向覆盖区域内的 RDSS 卫星发送 “定位请求信号”,信号中包含用户终端 ID、请求时间戳(用于后续时间同步)等关键信息;

02卫星转发信号

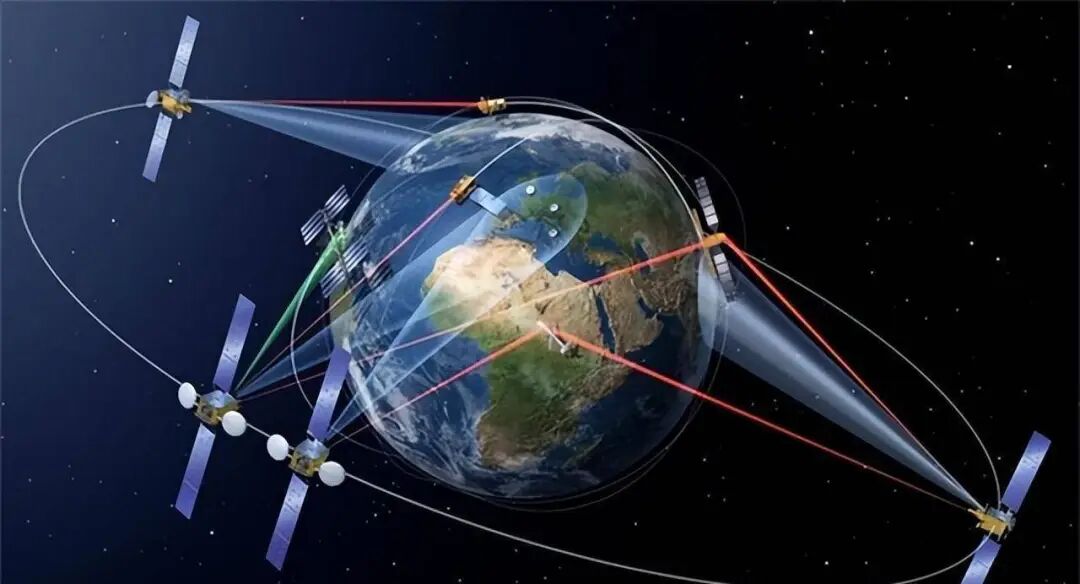

RDSS 卫星(通常为地球静止轨道 GEO 卫星,轨道高度约 3.6 万公里,相对地面位置固定)接收用户信号后,不做任何计算,仅通过星上转发器将信号“透明转发”至地面控制中心(需确保信号无失真,否则会引入测距误差);

03地面中心测距

地面控制信号后,首先通过“信号到达时间差”计算两个关键距离:

距离 1:用户终端到卫星的距离(通过“用户发送时间戳” 与“卫星接收时间戳的差值 × 光速计算,需修正卫星时钟误差);

距离 2:卫星到地面中心的距离(卫星轨道参数已知,可通过星历数据直接计算,无需实时测量);

04位置解算

地面中心结合“用户 - 卫星”距离、“卫星 - 中心”距离,以及卫星的精确轨道坐标(通过地面测控站实时修正,误差通常小于 1 米),利用球面三角定位原理(已知一个固定点 “中心”、一个固定点“卫星”,以及用户到两者的距离,可确定用户在空间中的唯一位置),解算出用户的三维坐标(经度、纬度、高程);

05结果回传

地面中心将解算后的位置信息(格式为经纬度、高程,精度标注)与可能的附加信息(如天气预警)打包,通过原卫星链路回传至用户终端,终端接收后显示定位结果。

流程示意图

2关键技术细节

01信号频率

为避免干扰,RDSS 通常使用专用频段,如北斗一号使用L 频段(1610-1626.5MHz )用于用户向卫星发送信号,S 频段(2483.5-2500MHz)用于卫星向地面中心/用户回传信号;

02时间同步

RDSS 的定位精度高度依赖“用户终端时钟、卫星时钟、地面中心时钟”的同步性,因此地面中心需通过原子钟(如铯钟、铷钟)提供高精度时间基准,并实时向卫星和用户终端发送时钟修正信号(通常误差控制在 10 纳秒以内);

03误差来源

主要误差包括 “信号传播延迟(电离层、对流层对电磁波的折射)、卫星轨道误差(虽有修正,但仍存在 ±0.5 米级误差)、地面中心计算误差(算法精度)”,综合导致 RDSS 定位精度通常在 10-100 米级(特殊场景通过差分技术可提升至米级)。

3终端应用

北斗信号弹TD10采用天线主机一体化设计,集成RDSS天线、射频发射电路和基带电路。在海上救援场景中,落水人员触发SOS报警后,设备自动通过北斗卫星向救援中心发送遇险位置,误差控制在米级,大幅缩短黄金救援时间。

RNSS

被动式单向测距定位(“用户算,自主定”)

技术本质:RNSS 通过用户终端直接接收卫星信号自主解算位置,无需地面中心参与计算。

RNSS 的技术逻辑是“卫星持续广播信息→用户终端接收多星信号→自主解算位置”,全程无需地面中心干预,核心是“用户终端通过多星距离实现空间定位”。

具体流程可拆解为 4 个核心步骤,依赖“多星覆盖”和“终端算力”:

1核心步骤

01卫星广播导航电文

RNSS 卫星(多为中地球轨道 MEO,轨道高度约 2 万公里,绕地球周期 12 小时)持续向全球广播“导航电文”,电文包含三大核心信息:

1星历数据

卫星的精确轨道参数(如轨道半长轴、偏心率、近地点角),用户可通过星历计算出“信号发射时刻”卫星的三维坐标;

2时钟数据

卫星时钟与 RNSS 系统基准时钟的偏差(卫星钟为原子钟,但仍有微小漂移),用于修正“信号传播时间”的计算误差;

3电离层/对流层修正模型

提供电磁波在大气中传播的延迟修正参数(如 Klobuchar 模型),减少环境对信号的影响。

02用户终端接收信号

用户终端(如手机、车载导航仪)通过内置的 RNSS 接收芯片(如 GPS / 北斗双模芯片),同时接收至少 4 颗 RNSS 卫星的信号(3 颗卫星可确定二维坐标,第 4 颗用于修正高程和时间误差);

03计算卫星-用户距离

终端通过对比“信号发射时刻”(来自卫星导航电文)和“信号接收时刻”(来自终端本地时钟),计算出信号传播时间(Δt),再乘以光速(c≈3×10⁸m/s),得到“卫星-用户”的直线距离(ρ=Δt×c),该距离称为 “伪距”(因存在时钟误差、大气延迟,并非真实距离,需后续修正);

04自主解算位置

终端建立空间几何方程,假设用户坐标为(x,y,z),已知 4 颗卫星的坐标(x₁,y₁,z₁)、(x₂,y₂,z₂)、(x₃,y₃,z₃)、(x₄,y₄,z₄),以及终端与每颗卫星的伪距 ρ₁、ρ₂、ρ₃、ρ₄,通过最小二乘法求解方程组,最终得到用户的三维坐标(经度、纬度、高程)和终端本地时钟与系统基准时钟的偏差(时间同步)。

流程示意图

2关键技术细节

01多星协同

RNSS 需满足 “全球任意地点、任意时间至少能看到 4 颗卫星”,因此星座设计需覆盖全球,如 GPS 的 24 颗 MEO 卫星分布在 6 个轨道面(每个轨道面 4 颗),轨道倾角 55°,确保全球无死角覆盖;

02伪距修正

终端需对 “伪距” 进行三重修正,才能得到真实距离:

1时钟修正:用卫星导航电文中的时钟偏差数据,修正卫星钟和终端钟的误差;

2大气修正:用电离层/对流层模型,修正电磁波在大气中传播的延迟(如电离层延迟可导致伪距偏差数十米,修正后可降至1米以内);

3相对论效应修正:卫星高速运动(MEO 卫星速度约 3.8 公里 / 秒)和地球引力场会导致卫星时钟变慢(相对论效应),需通过预设公式修正(如 GPS 卫星每天需修正约 38 微秒)。

03定位精度分级

RNSS 的精度并非固定,而是根据 “信号质量、修正技术” 分为多个等级:

1单星定位(民用):无任何修正,精度 3-15 米(如普通手机 GPS 定位);

2差分定位(DGNSS):通过地面差分站提供修正信息,精度 1-3 米(如车载导航、无人机航拍);

3精密单点定位(PPP):通过卫星星历和大气模型精确修正,精度厘米级(如工程测绘、自动驾驶)。

3终端应用

海洋渔业监管系统:渔船安装RNSS定位终端后,渔政部门可实时监控船位、航速、航向,结合电子围栏技术防止越界捕捞。例如,在南海作业区,系统曾通过RNSS数据精准定位到船只非法出行捕捞,协助执法部门完成快速拦截。

接下来的第二篇,将带大家深入探讨“系统架构” 与 “性能指标”两大模块,更多实用内容即将上线,敬请期待!