最近互联网上疯传苏梅州前线的一段视频:

轰!轰!接连四声巨响炸穿夜空,俄军10辆装甲车接连被掀翻,不到40分钟,整支车队就从“钢铁洪流”变成了一堆废铁。

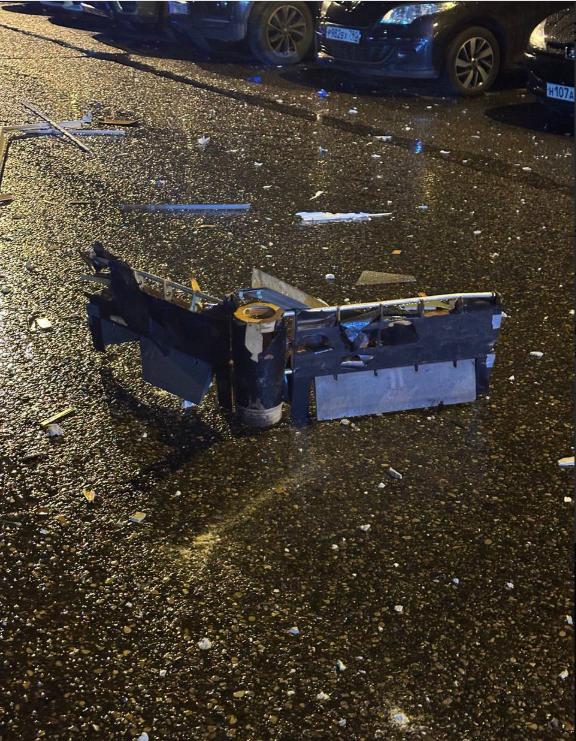

一段300米长的公路上,30辆俄军坦克残骸堆叠成“钢铁坟场”,履带缠结如废铁,炮塔最远飞出10米外。

这场被乌军称为“狩猎之战”的伏击战中,西方最新援助的50套标枪导弹成为绝对主角,创下“1打15”的惊人战损比。

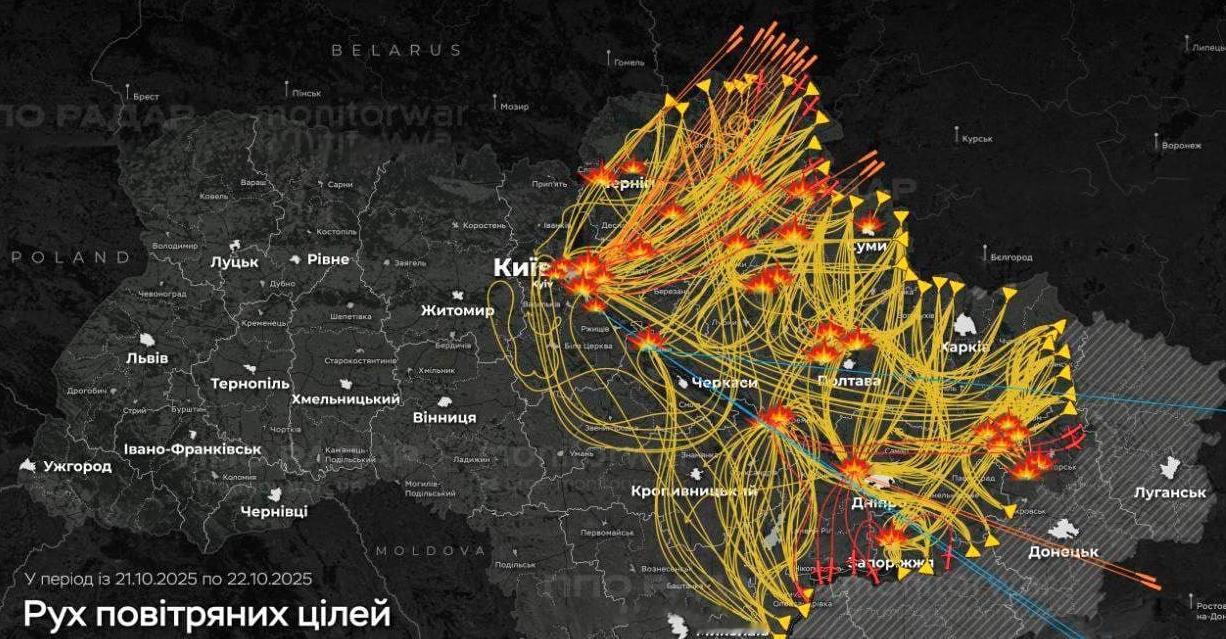

一, “标枪”导弹的狩猎场《卫报》信息,西方援乌50套标枪导弹发威,多次成功破解俄军的钢铁洪流。

美国对乌援助的标枪导弹总量已达8500枚,这个数字正在深刻改变战场态势。

在库尔斯克战役中,乌军第36陆战旅仅凭标枪导弹与无人机配合,就击溃俄军装甲纵队,守住关键防线。

曾经令北约夜不能寐的俄罗斯坦克军团,如今在单兵导弹面前显得如此脆弱。

标枪导弹的恐怖之处在于其独特的技术特性。

这种便携式反坦克系统一旦发射射手即可立即转移位置,大大提高了生存能力。

更致命的是其攻顶模式。

导弹在飞行过程中会突然爬升,然后以近乎垂直的角度扑向目标,打击坦克最脆弱的顶部装甲。

这种打击方式使得坦克炮塔经常被完全炸飞,形成军事术语中的“脱帽效应”。

乌军士兵将标枪与无人机协同使用,形成了高效的“侦察-打击一体化”作战模式。

无人机负责侦察、定位和战果评估,标枪则执行精准猎杀。这种组合让传统的装甲突击战术变得异常危险。

三,标枪导弹足以让钢铁洪流成为废物。8500枚标枪导弹意味着什么?

对比一下数据就很清楚:俄罗斯年坦克产量约为200辆,而一枚标枪导弹的成本仅约17万美元,一辆俄制坦克却价值数百万美元。

这种成本不对称使得俄罗斯的装甲优势正在被一点点消耗殆尽。

标枪导弹不仅在质量上形成代差优势,更在数量上构成了实质性威胁。

西方武器援助已系统性重塑战场规则:

在空间上,乌军可在中远距离对抗装甲单位;在时间上,无人机与导弹的协同大幅压缩“观察-决策-行动”周期;在心理上,高毁伤效果压制了俄军士气,同时增强了乌军信心。

俄罗斯陆军继承自苏联的“钢铁洪流” 战术,核心是通过大规模装甲集群实施快速突击。

这一战术在二战后期曾所向披靡,在冷战时期让北约寝食难安。

然而,在三年多的乌克兰战场,这一战术思想显得严重滞后。

俄军指挥官依然迷信坦克数量优势,缺乏电子对抗、空中掩护和分布式作战的协同,貌似并没有从历史和实战中获得教训。

1973年第四次中东战争中,埃及军队使用苏制反坦克导弹曾重创以色列装甲部队,已经给世界提了个醒。

但俄军似乎没有从自己出口的武器带来的教训中学到足够经验。

标枪导弹的成功标志着传统装甲集群时代的终结?

答案并非如此简单,但它确实指明了未来陆军发展的方向。

主动防护系统的升级迫在眉睫。现有APS主要针对正面和侧面的平飞攻击,对攻顶模式的防御效果有限。开发多层拦截技术将成为重点。

无人化平台将逐步替代有人驾驶坦克。减少人员伤亡的同时,通过分散部署降低集群风险。未来战场上,无人战车与反坦克系统之间的对决将成为新常态。

跨域协同能力变得至关重要。

装甲单位需要与电子战、航空兵和无人机部队深度融合,单一兵种独大的时代已经一去不复返。

这句话不仅是对战场现实的描述,更是一个时代的注脚。

曾经象征陆战之王的坦克,在科技面前正逐渐褪去光环。

8500枚标枪导弹背后,是现代战争规则的根本性变革:质量正在碾压数量,智能正在取代钢铁。

评论列表