编辑:香瓜

大眼仔想问大家一个问题,你有没有想过,你此刻的身体,正被数万亿个来自太阳的“幽灵”瞬间穿透?

它们无声无息,不着痕迹,甚至让你毫无知觉。你是不是觉得让人匪夷所思?

这不是科幻电影,而是每时每刻都在发生的现实。这个“鬼”,就是科学界最神秘的粒子——中微子。

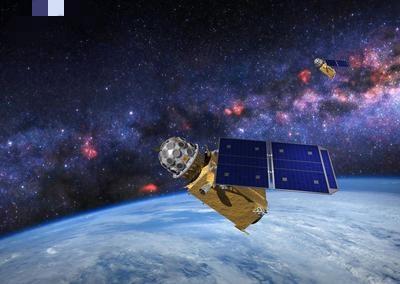

它被称为“幽灵粒子”,是宇宙最神秘的存在之一。科学家们花了近一个世纪的时间,试图拆解它的秘密,而这段旅程的最新站点——江门中微子实验(JUNO)——已经正式开启。

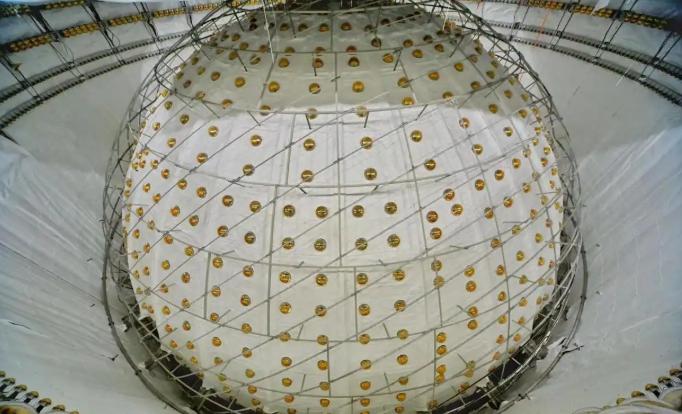

这个位于广东700米地下的35米高“巨球”,号称人类观察宇宙隐秘的“天眼”,或许能揭示宇宙未解之谜。

随着探测技术的革新与理论框架的完善,中微子研究必将在本世纪实现里程碑式的突破,为人类揭开宇宙的终极奥秘提供关键钥匙。

物理学的“存亡危机”与幽灵的现身

物理学的“存亡危机”与幽灵的现身此时此刻,若你摊开手掌,每秒钟都有数以万亿计的微小粒子正无声地穿过你的指缝、肌肤,甚至直接贯穿整个地球,扬长而去。

它们不带电荷,像是不食人间烟火的幽灵,甚至一度被物理学界公认为“完全没有质量”的虚幻存在。这就是中微子,微观世界最难捉摸的“隐士”,也是解开宇宙终极命运的一把幽暗钥匙。

为了捕捉这个总是爱玩“失踪案”的家伙,在广东的一处深山之下,一座被誉为“大地之眼”的超级工程——江门中微子实验(JUNO)正在悄然运行。

若我们将时光倒回20世纪30年代,原子核β衰变中能量消失。根据当时被视为铁律的“能量守恒定律”,反应前后的能量账本必须严丝合缝。但实验数据却是:能量确实莫名其妙地“少了一块”。

是为了保全能量守恒定律而硬造一个概念,还是承认定律失效?奥地利物理学家泡利选择了前者。

他带着一种近乎孤注一掷的勇气,或者说是无奈,提出了一个大胆的补丁方案:那部分丢失的能量,是被一种当时仪器根本看不见、探测不到的神秘微粒“偷”走了。

直到1956年,当这种被预言的粒子终于被科恩和莱因斯在反应堆旁揪出来时,人类才惊觉泡利的话竟是现实。可捉住影子仅仅是开始。在很长一段时间里,教科书上的标准模型信誓旦旦地写着:中微子质量为零。

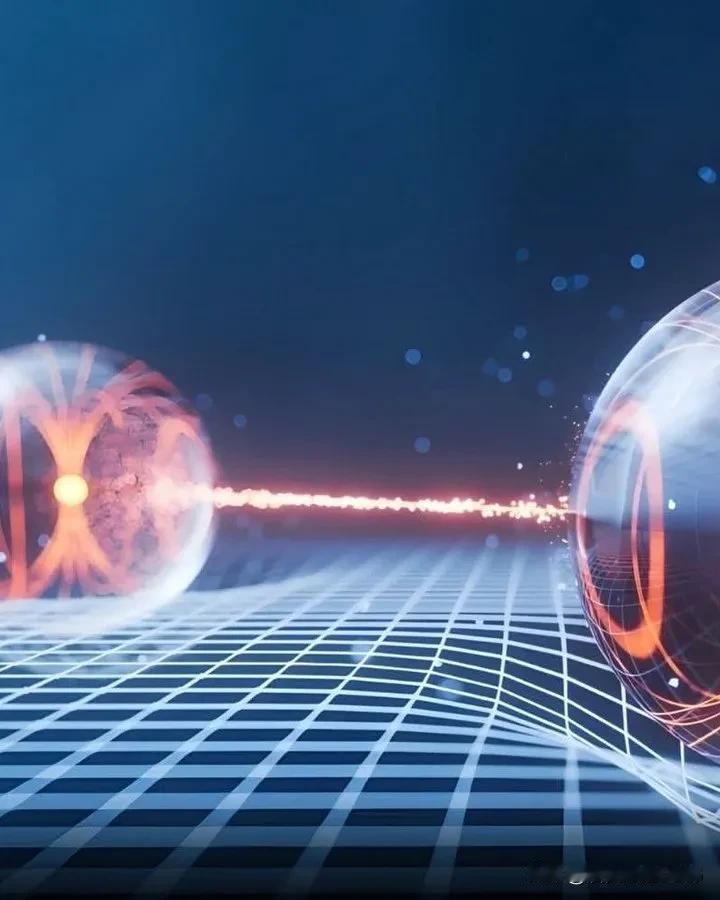

现实很快打了理论学家的脸。来自太阳的中微子在到达地球的路上总是莫名“失踪”,数量远少于预期。直到上世纪90年代,日本的超级神冈探测器和大亚湾实验接连发力,人类终于目睹了中微子振荡。

这群幽灵在飞行的过程中,并非始终如一,而是在三种不同的“味”之间反复横跳、切换身份。这一震动物理界的发现直接指向了一个不得不承认的事实:为了实现这种振荡,中微子必须拥有质量。

尽管这个质量极其微薄,甚至不到电子的百万分之一,但“有”和“无”的区别,就是旧物理学框架崩溃与新纪元开启的鸿沟。

深地七百米下的猎捕战

深地七百米下的猎捕战既然承认了对手并非“虚无”,抓捕行动便升级为一场极高精度的工程学战役。为什么必须是大费周章地钻入地下?因为地表的“噪音”太大了。

宇宙射线无时无刻不在轰击地球,对于要在万亿次穿越中只求一次“偶遇”的中微子实验来说,地表环境就像是在嘈杂的摇滚音乐会上试图听清一根针落地的声音。

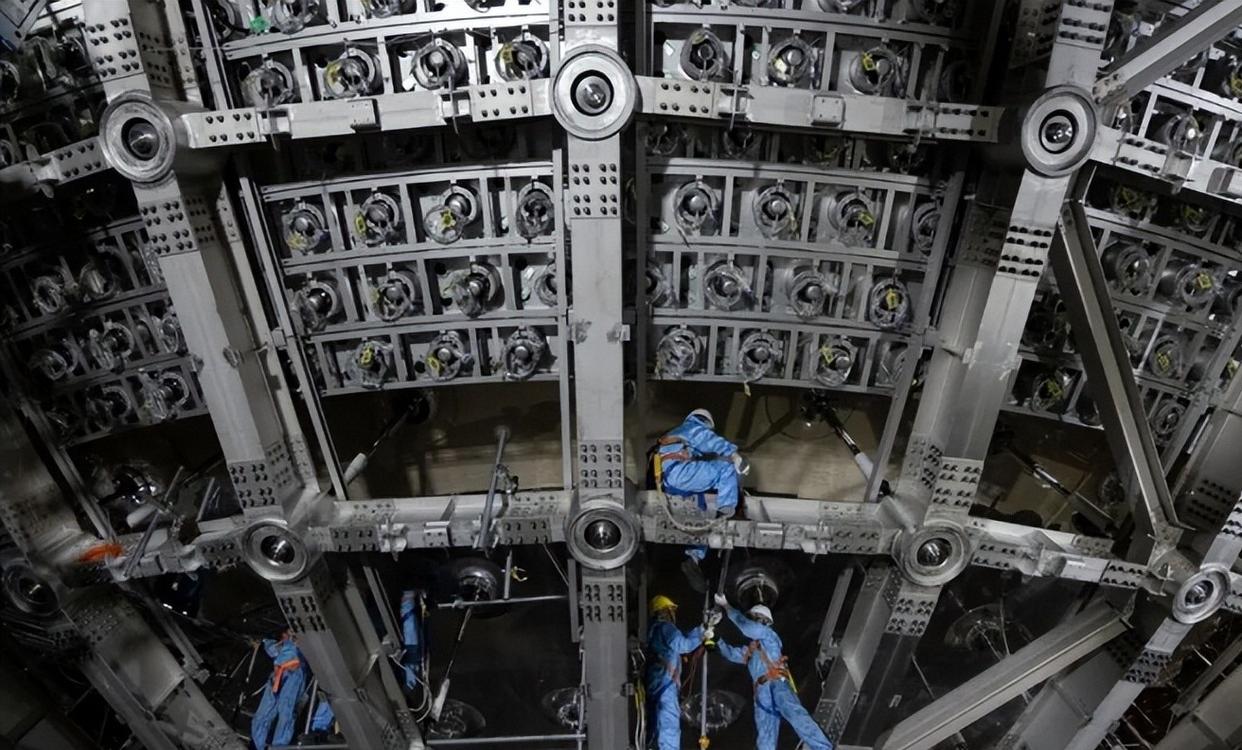

于是,在广东的一处山体内,人类向下挖掘了700米,用厚重的岩层屏蔽掉绝大多数干扰,构建了江门中微子实验的核心——一个直径达到35米的巨大球体。

在这个巨大的缸里,盛满了2万吨液态闪烁体。这液体的纯度要求被形象地比喻为“连掉进一根头发丝都算重大污染”。因为任何微小的杂质都会发出错误的信号,掩盖中微子那极为罕见的“刹那火花”。

为了捕捉这转瞬即逝的光点,巨球表面铺设了成千上万的光电倍增管。它们的任务是在那极度的黑暗中,守株待兔,等待着某个冒失的中微子撞击原子核后产生的那一抹微弱闪光。

这种工程难度,某种程度上比在太空搭建空间站还要考验耐心与精度的极限。任何一个环节的偏差,哪怕是球体钢架的微小变形,或者液体灌注时的丝毫污染,都可能让数十亿的投入化为泡影。

既然花钱如流水,还钻地打洞,人类到底图什么?仅仅是为了给一个看不见的粒子称重吗?远非如此。在这个35米高的容器里,正在求解的或许是宇宙的出生证明和死亡判决。

江门实验的一大核心使命,是测定中微子的“质量顺序”。这听起来像是在给三兄弟排座次,但其背后的宇宙学意义令人深思。

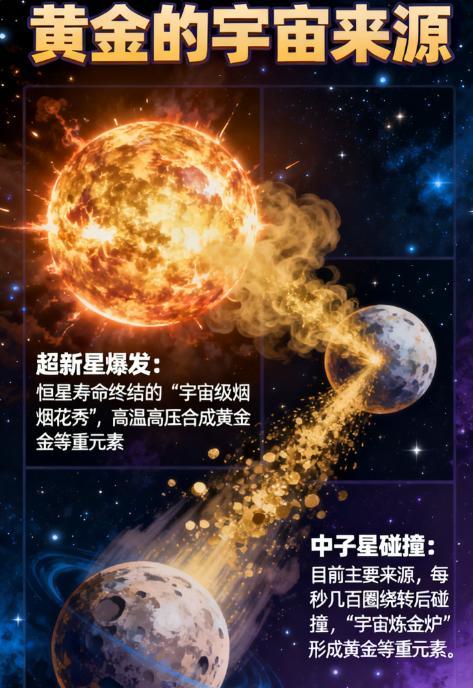

这关乎我们为什么存在。按照大爆炸理论,宇宙诞生之初,物质与反物质应该是等量的。但这两个死对头相遇就会湮灭,如果当初真的绝对平衡,现在的宇宙应该是一片死寂的空无。现实却是,物质幸存了下来,反物质不知所踪。

中微子那微乎其微的质量差异,极可能就是打破这种致命平衡的关键砝码——所谓的“不对称性”。换言之,如果没有中微子当年的一点“偏差”,今天这万象世界根本就没有诞生的机会。

更令人兴奋的线索指向了宇宙的幽暗角落。长久以来,物理学家们一直被一个比例困扰:常规物质只占宇宙的不到15%,剩下占统治地位的是看不见、摸不着的暗物质。

中微子那个“不合常理”的极轻质量,在标准模型中是个异类,但在暗物质模型中却可能找到了归宿。

理论物理学家们推测,这种特殊的质量层级,暗示着中微子可能诞生于暗物质极高引力场与常规空间的交界处——也就是所谓的“暗物质边缘”。

那里是时空扭曲的过渡带,暗物质粒子的湮灭或衰变可能释放出了这些幽灵粒子。如果是真的,那么每一颗击中江门地下探测器的中微子,可能都携带了来自宇宙那85%未知疆域的“邮戳”。

下一代的观测技术,如果能将多信使天文学结合起来,或许能让我们顺着中微子的来路,逆流而上,直接绘制出暗物质的隐秘版图。

这不再是简单的粒子物理,而是将显微镜与望远镜合二为一,在最微观的层面审视最宏观的宇宙结构。

结语

结语这是一场关于好奇心的顶级消费,也是国家基础科研硬实力的试金石。

为了寻找宇宙最宏大的答案,不得不把自己埋入最深的地底。如果中微子的微小质量真的决定了反物质的消失和暗物质的边界,那么这个深埋地下的巨型眼球,所凝视的正是万物起源的深渊。

究竟是为了一次诺贝尔奖级别的发现,还是为了在百年后的人类教科书上留下名字,亦或是纯粹为了满足一种想要搞清楚“我们从哪里来”的原始冲动?

或许正如那个经典的反问:如果你知道只要再往前走一步就能打破禁锢人类百年的理论枷锁,你会在意这步路这花了多少过路费吗?

在这场看不见硝烟的“捕灵”战役中,胜负或许不在于金钱的多少,而在于当那个颠覆认知的答案浮出水面时,我们是否有资格站在现场,成为第一批见证者。